Неизвестный Льюис (Лекторий Правмира + ВИДЕО)

Николай Эппле – закончил классическое отделение историко-филологического факультета РГГУ и аспирантуру Института философии РАН. Автор переводов с современных и древних языков, исследований, посвященных истории западноевропейской литературы и филологическому наследию «инклингов». Перевел три главные историко-литературные монографии К. С. Льюиса («Аллегория любви», «Предисловие к Потерянному Раю» и «Отброшенный образ»), переводчик и составитель книги «Клайв Стейплз Льюис. Избранные работы по истории культуры»

От автора: Я благодарю «Правмир» и Духовную библиотеку за приглашение сделать в рамках Лектория «Правмира» доклад о К. С. Льюисе как ученом в связи с выходом «Избранных работ по истории культуры». «Правмир» попросил меня отредактировать расшифровку доклада, но поскольку тема не дает мне покоя, материала очень много, а в докладе получилось скаать далеко не обо всем, о чем хотелось бы, вместо расшифровки доклада получилась скорее статья по его мотивам. Для интересующихся темой это скорее плюс – вместо одного доклада теперь есть полтора.

Издание филологических трактатов Льюиса по-русски вводит в российский культурный контекст тему Льюиса как ученого. С этой стороны автор «Нарний» «широкой читающей публике» у нас до сих пор не слишком известен.

В англоязычной литературе, посвященной Льюису, есть характерное выражение «the other Lewis» («другой Льюис»). Оуэн Барфилд, друг Льюиса и член кружка «Инклингов» сказал однажды, что существуют три Льюиса: писатель, автор «Космической трилогии» и «Хроник Нарнии», апологет, автор «Просто христианства», «Страдания» и других «трактатов», и третий Льюис – ученый. И очень заметна диспропорция читательской аудитории первых двух и третьего. Собственно, так же дело обстоит с человеком, имя которого всё время упоминается в связи с Льюисом, – с Толкином.

В обоих случаях число тех, кто знает их как авторов популярных книг, огромна, тех, которая знает их как ученых, сравнительно немного. Более того, эти аудитории не пересекаются. Обычно те, кто знает Льюиса как писателя и апологета, не читали его ученых работ. Знание о том, что Толкин был ученым, распространено несколько шире, некоторые его статьи и лекции даже переведены на русский, но в общем оно тоже не сопоставимо с его славой творца Средиземья.

В отношении Льюиса имеет место двойная несправедливость. Во-первых, он как ученый оказывается в тени собственной популярности, собственной славы писателя и апологета. А во-вторых – в тени Толкина. Потому что, даже когда говорится, что Льюис не просто писатель, не просто апологет, а еще и оксфордский профессор, который писал серьезные академические книжки, всё время подразумевается, что настоящим-то ученым был Толкин.

Существует популярный образ, миф, согласно которому Толкин – это сухой академический ученый, который всю жизнь просидел в кабинете и при этом еще и написал великую книгу.

Миф о Льюисе выглядит немного иначе: это, прежде всего, друг Толкина, красномордый ирландец, весельчак и любитель пива, который прославился как апологет, а при этом еще писал что-то ученое – надо заметить, что больше всех способствовал распространению этого мифа сам Льюис. О том, что они встречались по несколько раз в неделю в пабах, где обсуждали свои книги, известно широко.

А про его академическую деятельность известно не то чтобы мало, но подразумевается, что это гораздо менее серьезная часть его жизни, что его академическое наследие менее серьезно, чем наследие Толкина, и наука в его жизни не играла той роли, какую она играла для Толкина. Между тем, всё в точности наоборот.

Речь вовсе не идет о том, чтобы сравнивать Толкина и Льюиса, это слишком разные люди и разные ученые, а кроме того, такое сравнение бессмысленно – у нас нет весов, на которых их можно было бы взвесить. Но мне хотелось бы хотя бы отчасти исправить эти несправедливости в отношении Льюиса.

Это касается не сравнения с Толкином, а вообще роли науки в том, что писал Льюис, в устройстве его личности и устройстве его мира в целом. Мой тезис состоит в том, что Льюис – это прежде всего историк литературы, прежде всего ученый и филолог, а уже постольку, поскольку он ученый и филолог, благодаря этому, это богослов, апологет и писатель. Я предлагаю рассмотреть, какое место занимает в жизни и наследии Льюиса наука и как она определяет все остальное.

К уяснению масштаба: академическая биография

Начинать полагается с биографии, мы посмотрим на его биографию именно с интересующей нас точки зрения.

Неизвестный Льюис начинается сразу же. Когда начинаешь всерьез изучать историю его жизни, поражаешься, что это, прежде всего, невероятно литературно одаренный человек. Известно, что на протяжении первых студенческих лет, лет до двадцати пяти он считал себя большим поэтом, надеждой английской литературы. И принято считать, что его стихи не слишком хороши. Но они не слишком хороши по сравнению с поэзией первого ряда.

Занимаясь биографией Льюиса, удивляешься, когда узнаешь, что в шестнадцать лет он уже написал поэму, точнее трагедию в стихах, в тридцать пять страниц, в которой, в общем, уже присутствовали все темы, которые будут интересовать зрелого Льюиса. Она называется «Локи связанный» и сохранилась во фрагментах, которые сейчас опубликованы в первом полном издании стихотворений Льюиса.

Это, во-первых, подражание греческой трагедии. Во-вторых, тема поэмы взята из скандинавской мифологии. Собственно, как весь Толкин, можно сказать, получается из соединения англосаксонской литературы и германской мифологии, так и все темы Льюиса так или иначе выводятся из античной и скандинавской литератур. В-третьих, это довольно неплохо написанное, по оценкам современных исследователей, подражание греческой трагедии.

То есть в шестнадцать лет Льюис не только решает сложные поэтические и творческие задачи, но для него уже обозначен круг тем, которые будут занимать его как исследователя на протяжении всей жизни.

Ему еще не было двадцати, он еще студент Оксфорда, а у него уже выходят две книги стихов – правда, издал он их под псевдонимом. Критики восприняли их не слишком благожелательно, но, тем не менее, это факт, кое о чем говорящий.

Не всякий молодой человек в студенческие годы выпускает книжки стихов. Льюис еще не стал Льюисом, а масштаб дарования уже начинает заявлять о себе. Он сам еще не вполне доволен тем, что делает, и именно поэтому издает свои поэтические опыты под псевдонимом.

В середине 1920-х, уже отслужив в армии в Первую мировую и получив ранение, он оказывается членом этого самого колледжа Магдалины (кстати, именно там учился вудхаузовский Берти Вустер, это один из почтеннейших аристократических колледжей).

С 1925 года он – тьютор, то есть преподаватель, который работает со студентами. Большую часть своего времени он проводит в обсуждении со студентами их работ лично, один на один.

Преподавание в Оксфорде и Кембридже отличается тем, что очень много внимания уделяется индивидуальной работе и написанию текстов. И до 1954 года большая часть его рабочего времени посвящена именно тьюторству. Параллельно Льюис начинает читать лекции, и оказывается, что читает он их блестяще. С 1934 года он становится факультетским лектором, то есть одним из основных лекторов на отделении английской литературы Оксфорда.

Надо помнить, как устроен Оксфорд. Это не одно учебное заведение, а совокупность независимых колледжей. И английский факультет, английское отделение – это некая идеальная сущность, которая в физической реальности разделяется по колледжам. Льюис становится сначала лектором английского отделения.

Потом, в 1935 году, университетским лектором (это титул, свидетельствующий о его уровне и востребованности) и к концу 1930-х считается одним из лучших лекторов Оксфорда. (Толкин, напомню, из-за плохой дикции плохо читал лекции.) Льюис читает лекции всю жизнь, до тех пор, пока у него была для этого физическая возможность.

Эта временная рамка, от 1920-х годов, когда он начинает тьюторствовать и читать лекции, и до конца жизни, обозначается двумя книжками, которые вошли в «Избранные работы».

Первая – это «Аллегория любви», книжка, вышедшая в 1936 году, первое его серьезное академическое выступление, которое сделало его заметным автором и авторитетным ученым. А последняя книга в этом сборнике – «Отброшенный образ» – сложилась из лекций, которые он читал, собственно, всю жизнь.

Он читал два курса, которые назывались «Пролегомены к средневековой литературе» (то есть подготовительные сведения, введение в средневековую литературу) и «Пролегомены к литературе эпохи Возрождения». На основе этих двух курсов в конце жизни он сделал книжку, которая вышла уже после его смерти, в 1964 году. Таким образом, вся жизнь Льюиса, с 1925 по 1963 годы, отдана академической работе, причем довольно напряженной.

В 1933 году Льюис (уже начав работать над «Аллегорией любви» – историей аллегорического метода в западноевропейской традиции) пишет аллегорическое сочинение «Кружной путь, или Блуждания паломника». Это важно отметить, ведь мы говорим о том, насколько Льюис-ученый важен для понимания Льюиса-писателя и Льюиса-апологета. Мы видим, что он работает как ученый с формой аллегории, и для него это не исключительно техническое знание, он начинает эту форму разрабатывать и как писатель.

«Кружной путь, или Блуждания паломника» – это своего рода очерк духовной автобиографии человека, начинающего христианскую жизнь. Он написан в форме аллегории, более того – это игра с «Путем паломника» Джона Беньяна. Это характерный пример: Льюис сразу начинает взаимодействовать с материалом, с которым он работает профессионально как ученый, и каким-то образом его изменять, наполнять собственным актуальным содержанием.

В 1942 году выходит «Предисловие к «Потерянному Раю»» Мильтона – вторая книжка, которая включена в «Избранные работы». В 1943 году, то есть через год, выходит вторая часть «Космической трилогии» – «Переландра». «Переландра» – это пересказ истории Адама и Евы, но только в варианте, в котором Грехопадения не произошло.

Обратим внимание, что он описывает новых Адама и Еву, одновременно работая с «Потерянным Раем», главной поэмой английской литературы, которая посвящена истории Адама и Евы. Мы опять видим, что работа ученого оказывается материалом для работы писателя.

В середине 1940-х ему предлагают написать том к «Оксфордской истории английской литературы», посвященный XVI веку. Это было очень лестное предложение для молодого ученого, он понимал, что это слишком громоздкий труд и не очень понятно, хватит ли у него квалификации, стоит ли за это браться. Но это было слишком почетно и интересно, и он не отказался.

Он шутил, что согласился на это, движимый теми же соображениями, исходя из которых девушка соглашается выйти замуж за богатого старика. Он надеялся, что этот проект так или иначе заглохнет, и ему не придется его заканчивать. Но этот старик оказался на редкость живучим. Льюис десять лет работал над этим томом, который не имеет смысла переводить, потому что он слишком специальный.

Это, видимо, самая толстая книжка Льюиса («Аллегория» всё-таки потоньше), которую он написал в своей жизни. По преданию, для того, чтобы написать эту книгу, Льюис прочел все книги, вышедшие в Англии в течение XVI века потому что не мог писать о чем-то, что знает только в пересказе.

Заметим тут, что Льюис, помимо того, что был одним из самых начитанных людей своего времени, еще и помнил всё прочитанное. Он предлагал своим студентам взять любую книгу в его домашней библиотеке, назвать страницу и абзац – и говорил, что там написано.

Собственно, поэтому его лекции и пользовались таким успехом, в частности, у ленивых студентов. Потому что он, как человек, любящий материал, живущий в нем и прекрасно его помнящий, пересказывал произведения, чем избавлял от необходимости их читать.

Том о XVI веке выходит в 1954 году. И в эти же годы пишутся «Нарнии». В 1954 же году Льюиса приглашают в Кембридж. Было несколько причин, по которым он оставил Оксфорд. Прежде всего, это было просто очень хорошее предложение, от которых не отказываются.

Но другая причина состояла в том, что на Льюиса косо смотрели коллеги, начинавшие когда-то вместе с ним. Он был слишком популярен за стенами университета, и эта популярность казалась многим его коллегам дешевой. Он к этому времени выступает по радио, с его фотографией на обложке выходит в Америке журнал «Time» — все это как-то слишком неподобающе для профессора. Часто его переход объясняют неприятием его христианской проповеди в Оксфорде, но едва ли это было так.

В Кембридже же его зовут на специально созданную для него и первую в Англии кафедру английской литературы Средних веков и Возрождения. Для него это было важно, потому что, читая эти два курса, «Введение в литературу Средних веков» и «Введение в литературу Возрождения», он как раз настаивает на том, что разделение на Средние века и Возрождение – это разделение очень условное, не выдерживающее критики, очень оценочное (этому посвящено предисловие к книге о XVI веке, наверное, самая известная ее часть).

Речь идет о том, что Средними веками называют то, что считается каким-то образом не дотягивающим до Возрождения, «Средние века» — это оценка со знаком минус, тогда как «Возрождение» — оценка со знаком плюс. Между тем сами авторы возрожденческие и средневековые постоянно нарушают хронологические границы, никак не желают в них укладываться. Велийчашие поэты эпохи Возрождения Петрарка и Боккаччо не только жили и творили раньше многих средневековых авторов, но вдохновили средневекового поэта Чосера на создание «Кентерберийских рассказов» и «Троила и Крессиды.

В Кембридже Льюису дают кафедру, точнее, ее создают специально «под него», которая объединяет эти две темы, где нет разделения и сама границу между эпохами оказывается проблемой. И, собственно, этой границе, её отсутствию или перемещению, посвящена его инаугурационная речь при занятии кафедры в Кембридже.

(Деталь к уточнению масштаба Льюиса как ученого и его известности. Многочисленные свидетельства присутствующих говорят о том, что одна из самых вместительных аудиторий Кембриджа была забита до отказа. BBC собиралась транслировать это выступление по радио, но что-то не сложилось — редкий случай для события такого рода.) Речь очень интересна, это кредо Льюиса-ученого [1].

С 1954 года до конца жизни Льюис преподает в Кембридже. И в эти годы пишутся последние важные книги – «Любовь» (по-английски «Четыре любви», Four Loves), «Пока мы лиц не обрели».

И мы снова видим, что он продолжает переосмыслять в художественной форме тот материал, который ему важен как ученому. Ведь «Пока мы лиц не обрели» — это пересказ истории об Амуре и Психее. Античный материал, христианское содержание. Уильям Голдинг, автор гениального романа «Повелитель мух», был профессиональным писателем, а вовсе не апологетом и ученым, баловавшимся писательством в свободное время.

И последняя самая зрелая его книга «Двойной язык» (Double Tongue) посвящена ровно тому же, чему и повесть Льюиса – истории Пифии и ее поискам Бога. Так вот, последняя повесть Льюиса [2] просто с художественной точки зрения лучше и интереснее последнего романа Голдинга…

В поздние годы выходят две книги, касающиеся нашей темы. Это «Опыт критики» (An Experiment in Criticism), единственное критическое сочинение Льюиса, где он выступает не как исследователь, не как историк литературы, а как критик. Вторая книга — это «История слов» (Studies in Words). На нашей почве ее можно в каком-то смысле сравнить со словарем Ольги Седаковой «Церковнославяно-русские паронимы».

Книга посвящена всего семи словам и понятиям, которые имеют очень давнюю историю и на протяжении этой истории меняли, а то и не один раз, свое значение. Какие это слова? Nature (природа), sad (печальный), wit (ум или остроумие), free (свободный), sense (разум, чувство), simple (простой), conscious и conscience (сознание). Это своего рода ложные друзья филолога, историка литературы; нам кажется, что мы понимаем это слово, все же очевидно, но, не зная его историю, мы можем оказаться в ловушке.

Здесь можно обратить внимание на красивую симметрию: в конце жизни Льюис выступает в качестве не столько историка и филолога, сколько философа языка. Он приходит к тому, с чего начинал, ведь начиная обучение в Оксфорде, Льюис собирался специализироваться на философии.

Уже то, что специально под него в Кембридже создается кафедра, свидетельствует о его масштабе как ученого и о признании этого масштаба академическим сообществом. Это ученый первого ряда. И сегодня, спустя десятки лет после выхода его книг, все, кто изучает историю аллегорической традиции, Мильтона или Спенсера, так или иначе имеют в виду книги Льюиса на эти темы.

Еще к уяснению масштаба: Льюис и Толкин

Масштаб личности – категория трудноизмеримая, как сила дарования. О нем можно судить по косвенным признакам, например, признанию при жизни и после смерти, но один из признаков непосредственных – сила влияния на других людей. В случае Льюиса эта сила огромна.

Отвлечемся на время от академической сферы и возьмем, например, кружок «Инклингов». Популярный миф выглядит так: «Инклинги» – это Толкин, а еще его друзья, в том числе Льюис. Но если посмотреть на факты, окажется, что миф не просто не соответствует действительности, а акценты в этой истории следует менять чуть ли не на противоположные.

Действительно, кружок «Инклингов» существовал и до появления Льюиса, и его члены даже встречались в тех же самых пабах. Но это был совсем другой кружок, и разговоры в нем шли, главным образом, о факультетской политике. И только с приходом Льюиса он стал превращаться в литературный кружок.

Случилось это потому, что Льюис был первым, кому Толкин решился прочесть те тексты, которые он уже много лет писал «в стол». Среди них были поэмы, над которыми он работал со студенческих лет, и «Хоббит». И именно Льюис, сначала в беседах один на один, а потом на «заседаниях» кружка «Инклингов», убедил Толкина в том, что его литературные опыты представляют серьезный интерес не только для друзей. Толкин сам об этом пишет в конце жизни, отдавая должное Льюису.

Потом, после издания и некоторого, небольшого, успеха «Хоббита» (Льюис опубликовал в Times восторженные рецензии) Толкин начал делиться с Льюисом замыслами и набросками своей «new hobbit book», как он это называл, то есть рождающегося «Властелина колец». И Льюис стал «повивальной бабкой» этой книги. (Так веком раньше Джордж Макдональд убедил своего друга Чарльза Доджсона серьезно отнестить к своей «безделке» о похождениях Алисы в стране чудес и сделать из этого книжку.) Не было бы Льюиса – неизвестно, как сложилась бы судьба «Хоббита» и «Властелина колец» [3].

Еще одно интересноесвидетельство того, какую энергию вкладывал Льюис в дружбу, также касающеся Толкина. К середине 1950-х годов дружба между Толкином и Льюисом уже охладела, это отдельный сложный сюжет.

Но вот выходит «Властелин колец», и Льюис пишет не только несколько восторженных рецензий, которые смогли привлечь к книге внимание, но и отзыв на обложку, то есть как может рекламирует своего малоизвестного друга.

А кроме того, он пишет одно из очень немногих известных нам писем Толкину (мы знаем всего пять таких писем), где говорит, что вот теперь-то, когда он свободен от этой книги, он может писать что-то новое – то есть не просто поздравляет, а продолжает побуждать к творчеству.

И это еще не всё. Льюис умирает на десять лет раньше Толкина, и Толкина просят написать некролог. Но он человек непубличный, очень сложно устроенный, медленно пишущий, так что некролог Льюису он так и не написал. Когда же умирает Толкин, в Times [4] появляется анонимный некролог, точнее, очерк его жизни. Этот короткий текст считается лучшим из написанного о Толкине. Современные исследователи выяснили, что этот текст принадлежит Льюису…

Но самое удивительное, что даже это еще не конец истории! В январе 2012 г, Шведская академия обнародовала свои архивы за 1961 г. Среди бумаг Нобелевского комитета было обнаружено письмо Льюиса, в котором он номинирует на премию 1961 г. Толкина за его «знаменитую романтическую трилогию» «Властелин колец».

Академики не прислушались к этой рекомендации, и премию в том году получил югославский писатель Иво Андрич.

Толкин – не единственный пример влияния Льюиса, скорее это самая яркая иллюстрация обычного для него отношения к людям. Не меньшее влияние Льюис оказал и на Чарльза Уильямса, интереснейшего, к сожалению, недостаточно известного в России автора.

Интересно, что, когда Льюис написал «Аллегорию», он её отправил в издательство «Oxford University Press», и тамошний редактор, Чарльз Уильямс, был в совершеннейшем восторге. А в этот момент Льюис читал роман «Место Льва», написанный автором по имени Чарльз Уильямс. Они написали друг другу почти одновременно, и Льюис позвал Уильямса в Оксфорд, познакомил с Толкином.

Они знакомятся в 1936 году, но тесное общение началось в 1940-м, когда с началом войны часть издательства эвакуировали из Лондона в Оксфорд. И Льюис, как человек невероятно энергичный, вдохновляющийся и стремящийся проповедовать всем вокруг то, чем он вдохновлен, настоял, чтобы Уильямсу дали возможность читать в Оксфорде лекции по Мильтону, хотя у него не было ученой степени (он получил ее только в 1943 г., после успеха его лекций и благодаря рекомендациям Льюиса и Толкина), то есть, ситуация была беспрецедентная.

Вдохновленный этими лекциями, Льюис пишет «Предисловие к «Потерянному раю»». Кроме того, «Мерзейшая мощь», третья часть «Космической трилогии», по всеобщему признанию, написана под влиянием Уильямса, в частности, его сочинений, посвященных артуровскому циклу – и главный герой этой серии, филолог и мистик Рэнсом, списан с него. На примере отношений с Уильямсом прекрасно видно, как тесно в жизни Льюиса переплетены дружба, литературное творчество и научная работа.

Можно перечислить много людей, на которых Льюис оказал серьезное влияние. Среди них и Дороти Сайерс, которую Льюис познакомил с Уильямсом, под влиянием Уильямса она начала писать то, что писала вторую часть своей жизни: перевод «Песни о Роланде» и перевод и комментарий к «Божественной комедии». Она стала это делать, вдохновившись Уильямсом, а свел их Льюис.

Это и Беда Гриффитс, интереснейший человек, первоначально студент Льюиса, а в последствии богослов и создатель уникального (и при этом вполне ортодоксального) синтеза христианской и индийской мистики. И Элиот, с которым они сначала, полемизировали, а потом подружились и признали масштаб и заслуги друг друга. И Уистен Оден, с которым у Льюиса очень интересно строились отношения. Льюис был центром притяжения и центром очень активной художественной, и академической жизни.

И под конец про посмертное признание. В 2013 году в Вестминстерском аббатстве, отмечая пятьдесят лет со дня смерти Льюиса, открыли посвященную ему плиту в так называемом Уголке поэтов [5]. Это своего рода английская Нобелевская премия по литературе. По совокупности заслуг, как ученый, писатель и богослов, Льюис был признан национальным достоянием. Его памятная плита соседствует с памятниками и гробницами тех людей, о которых он писал, в частности Чосера и Мильтона.

Приглядываясь к биографии Льюиса, к личности и её масштабу, приходится подкорректировать миф о прикольном английском профессоре, который написал сказки, вдруг прославившие его. Оказывается, перед нами один из талантливейших людей своего времени, ученый и мыслитель, который, даже не напиши он сказок о Нарнии, не остался бы безвестным.

Живая традиция

Но вернемся к науке. Почему наука оказывается не просто профессией, но питательной средой для творчества и проповеди? Потому что изначально воспринимается не как отвлеченное знание, а как живой инструмент познания мира и общения с ним.

Тут нельзя не вспомнить формулу, которую Льюис услышал от Хьюго Дайсона во время знаменитой беседы осенью 1929 г., в результате которой произошло его обращение. В ответ на замечание Льюиса о философии как предмете, Дайсон возразил, что для Платона, она была не предметом, а путем. Путь – это то, что требует вовлеченности, дистанцирование тут невозможно.

Вот два важных, как мне кажется, примера, рисующих особенность стиля Льюиса-ученого и подхода Льюиса к науке и к научному знанию. В письме к своему другу Артуру Гривзу он описывает свои впечатления от книги «Место льва» еще незнакомого ему Уильямса, которую он только что прочел.

Героиня книги пишет диссертацию о пифагорийских концепциях в творчестве Абеляра, очень умная и красивая тема. Но Уильямс – мистик, и у него сплошь и рядом происходят странные вещи, и героиня вдруг встречает на улице объект своего изучения – Абеляра.

Уильямс гениально показывает, что ученый-технарь, встречая свой объект, не может с ним заговорить, потому что перед ней объект изучения, а не живой человек. И когда он начинает что-то говорить, вместо прекрасных стихов, которые она знает наизусть, она слышит какой-то жуткий клекот.

Для Льюиса такое знание невозможно, и он видит опасность такого подхода и для него это вопиющий пример использования науки не по назначению. Для него наука – это всегда общение, и про Льюиса говорили, что в споре о какой-то концепции Августина он мог воскликнуть: «Мы же можем спросить у самого Августина!» Это штрих к характеристике не только Льюиса-христианина, но и Льюиса-ученого.

И вторая очень характерная история, характеризующая подход Льюиса к науке. В 1947 году ему написал письмо итальянский священник, который прочел в итальянском переводе «Письма Баламута», был очень впечатлен и порадован и выразил Льюису свой восторг.

Его звали Джованни Калабриа. Он не знал английского, а Льюис, как он полагал, не знает итальянского. И он написал ему на языке, на котором итальянскому католическому священнику естественнее всего писать английскому ученому, – на латыни. И Льюис с невероятным энтузиазмом бросился ему отвечать.

Это удивительно характерный, выпуклый пример. Латынь для Льюиса – не просто техническое знание, и тут он увидел возможность использовать известную ему технику для живого общения. Их обмен письмами превращается в заочную дружбу, продолжавуюся до смерти дона Калабриа.

Эта переписка – очень любопытный памятник духовной литературы. Они переведены на русский, и если бы нашелся издатель, могло бы получиться интересное дуязычное издание. Это очень красивая латынь, и одновременно очень красивый пример того, как Льюис обращается со арсеналом своих академических знаний.

Вот еще несколько взятых наобум примеров того, как материал академических исследований отражается в художественных сочинениях. В «Космической трилогии» ангелы говорят на праязыке, который сейчас на земле забыт, потерян, на нем говорят только ангелы. Откуда это? Это «Кратил» Платона.

У Платона есть концепция, выводящаяся, конечно, из теорий, и идей о том, что у вещей есть некая подлинная сущность и, соответственно, есть «настоящий» язык, эту подлинную сущность вещей называющий.

А почему зеленые люди в «Переландре» зеленые? Потому что в «Анатомии меланхолии» Роберта Бёртона, памятнике XVII века, говорится об упавших со звезд зеленых людях. В «Плавании на край света» рассказывается о путешествии к краю Земли, где Рипичип, воплощение рыцарства, выпрыгивает из корабля, когда уже плыть дальше нельзя, и отбрасывает шпагу.

Он отбрасывает свою собственную шпагу, это отражение его сущности, ведь он – это рыцарство. И в «О бракосочетании Меркурия и Филологии», важном средневековом латинском памятнике, корабль, на котором плывут «кошка, крокодил, лев и команда из семи матросов», приплывает на край света, и Филология извергает из себя книги. Имя Квакля-Бродякля, или, в другом переводе, Хмура, из «Серебряного кресла» (по-английски его зовут Puddle Glum) – аллюзия на перевод Сенеки Джоном Стадли.

Таких примеров может быть очень много, и об этом есть книжка Майкла Уорда, оксфордского священника и филолога, которая называется «Планета Нарния», где он доказывает, что семь книг, семь «Хроник Нарнии», соответствуют семи планетам средневековой солнечной системы. Можно спорить о том, насколько его идентификации верны, но точно, что достаточно копнуть, чтобы сплошь и рядом увидеть эти соответствия. Льюис строит свои художественные произведения из того материала, с которым он работает как ученый.

Это стремление применить знание к жизни у Льюиса проявляется во всем: он пишет книгу об аллегории – и создает аллегорию «Кружной путь», пишет книгу о «Потерянном Рае» – и создает «Переландру», он занимается античностью – и пишет «Пока мы лиц не обрели», занимается латинскими памятниками – и переписывается на латыни, приобретая друга на всю жизнь. Наверное, главная черта Льюиса – невероятная энергия общения, переплавляющая в общение, а значит в проповедь, в живой опыт взаимодействия с читателем все то, что попадает ему в руки в качестве материала.

Гармония сфер

До сих пор мы упоминали много маленьких, локальных примеров того, как наука отражается в творчестве Льюиса. А теперь мне бы хотелось привести один большой пример, показать, как Льюис творчески взаимодействует со средневековой картиной мира, конкретно – со средневековой и ренессансной космологией, системой Небес.

«Космическая трилогия» начинается с того, что Рэнсом, филолог, похищенный злыми естественниками и посаженный в космический корабль, летит в некую страшную космическую тьму. Всё ужасно, кругом непроглядная темень, безвоздушное пространство, и, судя по всему, дальше будет только хуже. Но вот Рэнсом смотрит в иллюминатор, и видит там нечто противоположное ожиданиям:

Мало-помалу Рэнсом осознал, что есть и другая, духовная причина, благодаря которой на сердце у него становилось все легче, а в душе царило ликование. Он постепенно освобождался от кошмара, наведенного на сознание нынешнего человека мифами современной науки. Ему приходилось читать о космосе, и в глубине его души сложилась мрачная фантазия о черной, безжизненной, скованной морозом пустоте, разделяющей миры. До сих пор он и не подозревал, как мощно эта картина влияла на все его мысли. Но теперь, по отношению к океану небесного сияния, в котором они плыли, само название «безвоздушное пространство» казалось богохульной клеветой [6]. Как можно было говорить о безжизненности, если каждое мгновение пространство вливало в него новую жизнь? Иначе и быть не могло: ведь из этого океана возникли и миры, и жизнь на их поверхности. Напрасно считал он пространство бесплодным – нет, оно породило все бессчетные пылающие миры, что глядят по ночам на Землю. А здесь он увидел, что миров во сто крат больше! Нет, назвать все это «безвоздушным пространством» невозможно. В старину мудрецы поступали верно, говоря просто о «небесах» – это небеса, что возвещают славу, «край блаженный, где вовеки день свои не смежит веки, в небе голубом горя». Часто Рэнсом с любовью повторял про себя эти строки Мильтона.

И чуть дальше:

Как мог он когда-то думать, что планеты и Земля – островки жизни и смысла, плавающие в мертвой пустоте? Теперь он понял, что планеты – это просто провалы, разрывы в живой ткани небес. Но ведь за пределами солнечной системы сияние кончается? Что там – истинная пустота, истинная смерть? Но, возможно… он изо всех сил пытался поймать свою мысль… возможно, видимый свет – это тоже провал, разрыв, умаление чего-то иного… Чего-то такого, что соотносится с сияющими неизменными небесами, как небеса с темными, тяжелыми землями.

Тут внимательный читатель начинает чувствовать, что в обертке фантастики ему подсовывают, строго говоря, мистику. Кроме того внимательный читатель обратит внимание на упоминание Мильтона и на это самое слово space. Почему вдруг Льюис к нему так цепляется? Слово как слово.

Но в том-то и дело, что читвший книгу о Мильтоне и «Отброшенный образ» знает, что слово space в английском языке в значении «внешнее пространство» впервые появляется в английской литературе именно у Мильтона. И для Льюиса это знак очень важного культурного поворота. То есть space возникает в языке примерно тогда же, когда в культуре возникает Ньютоново пространство. Попробуем разобраться поподробнее.

Вот что пишет Льюис в «Отброшенном образе»:

Ничто так глубоко не воздействует на воображение современного человека, когда он думает о космосе, как мысль о том, что небесные тела движутся в черной как смоль и мертвенно холодной пустоте. В Средневековой Модели [7] это было не так. В своем восхождении дух входит в область, в сравнении с которой наш земной день – всего лишь разновидность ночи…» – чувствуется эта параллель, да? – «И нигде в средневековой литературе я не обнаружил указания на то, что, если бы мы могли проникнуть в надлунный мир, мы оказались бы в бездне или во тьме. Дело в том, что их система в каком-то смысле более гелиоцентрическая, чем наша. Солнце освещает всю вселенную. Звезды, по словам Исидора Севильского, сияют не собственным светом, но подобно луне освещаются солнцем. Данте в «Пире» соглашается с этим. А поскольку они, думаю, не имели представления о роли, которую играет воздух, превращая физический свет в окружающую нас пеструю область, которую мы зовем днем, мы должны представить себе бесчисленные кубические мили громадной сферы освещенными. Ночь – не более чем коническая тень, отбрасываемая нашей Землей. Вне её пределов ночи не существует, лишь «край блаженный, где вовеки день свои не смежит веки»», – та же цитата, которая используется в «За пределы безмолвной планеты». – «Поднимая глаза к звездному небу, – продолжает Льюис, – мы смотрим сквозь тьму, но не во тьму».

То такое эта коническая тень? Представим себе картину небес: Земля в центре, а Солнце, которое во много раз больше нее, вращается вокруг. И ночь – это треугольная тень, которая падает от Земли на противоположную часть космоса.

Получается, что ночь, окружающая Землю тьма, которую мы видим, подняв голову посреди ночи, – это маленький кусочек реальности. То есть, глядя в ночь, мы смотрим сквозь эту тьму, а не во тьму. Льюис в разных местах обыгрывает этот эффект, переключая его в духовную реальность. Ведь точно так же наши духовные очи, ослепленные грехом, видят тьму там, где на самом деле все залито светом.

Вот еще кусочек:

Какие бы мысли ни посещали современного человека при взгляде на звездное небо, он, безусловно, чувствует, что смотрит вовне – подобно тому, кто смотрит из кают-компании на темные воды Атлантики или с освещенного крыльца на темные и пустынные болота. Но если вы примерили на себя Средневековую Модель, вы почувствуете, что заглядываете внутрь. Земля лежит «за городскими стенами». Когда восходит Солнце, его свет слепит нас, и мы не можем видеть то, что внутри. Тьма, наша собственная тьма, опускает завесу, и мы лишь мельком замечаем внутреннее великолепие, обширную освещенную полость, наполненную музыкой и жизнью. А затем, отложив в сторону то богословие или безбожие, которого мы держались прежде, обратим наш ум вверх, небо за небом, к Тому, Кто на самом деле есть центр, а для наших чувств – самый дальний предел вселенной.

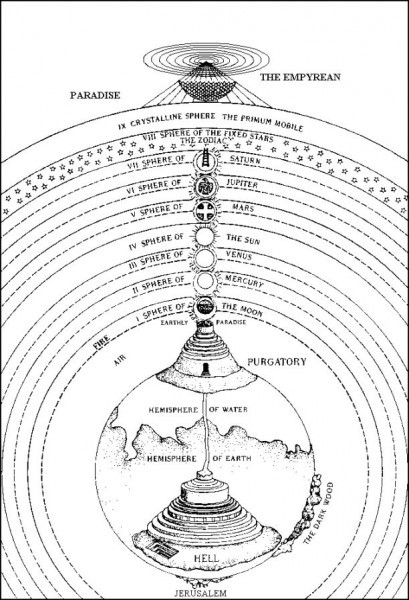

Это цитаты из «Отброшенного образа», из главы, посвященой Небесам. «Отброшенный образ» реконструирует Средневековую модель, средневековую картину мира, описывая все части вселенной: небеса, воздух, землю, животных, человека. И Льюис очень подробно и вдохновенно рассказывает, как устроены средневековые небеса.

Самое важное разделение средневекового космоса, восходящее к Аристотелю, это разделение на подлунный и надлунный миры. Льюис во многих местах это использует, в том числе и в «Космической трилогии».

Земной мир простирается до лунной орбиты. На физическом уровне выражающаяся в отсутствии прямолинейного движения. Если мы подбрасываем камешек – он движется по искривленной траектории и падает, потому что более тяжелые земные элементы тяготеют к низу к центру земли. Огонь же поднимается вверх, потому что более легкие огненные элементы тяготеют к верхней части подлунной сферы. Всего в подлунной сфере четыре стихии: земля, вода, воздух и верхняя граница – огонь. В верхней части воздуха и в огне живут разные хитрые существа, в частности некоторые роды фейри. Очень интересная глава о фейри есть в «Отброшенном образе».

Таким образом выражения «подлунный мир», «ничто не ново под луной» означают, собственно, наш мир. За сферой Луны этих четырех стихий нет, а есть так называемая пятая стихия, пятая сущность (по-латыни quintessentia), которая называется эфиром. Это легкая, не препятствующая движению среда. И если мы там бросим камешек в надлунном мире – он будет двигаться бесконечно и равномерно, и не будет падать.

Это аристотелевская концепция, переосмысленная и наполненная христианским содержанием, поскольку в средние века эта подлунная сфера переосмысляется как не просто пространство непрямолинейного движения, а пространство, зараженное грехом. И если продумать эту мысль чуть-чуть дальше, мы увидим, что центр мироздания – это Земля, к центру земли ведут, углубляясь, круги ада и в центре Земли в ледяном озере заключен низвергнутый с небес Люцифер.

Собственно, круги ада – это воронка, вырытая его падением. У Данте есть сцена, в которой Данте с Вергилием лезут по Люциферу вниз, и вдруг оказывается, что они уже лезут вверх, потому что центр земли пройден. Выше, на противоположной воронке Ада стороне земли находится гора Чистилища, с которой Данте, уже без Вергилия, восходит на Небеса.

Итак земной мир ограничен сферой Луны. Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн – вот семь сфер и семь светил средневековой космологии, которым якобы соответствуют семь «Хроник Нарнии», и именно соответствующие этим светилам ангельские силы сходят на усадьбу Сэнт-Энн в «Мерзейшей мощи». Там описывается, как действует Венера, как действует Марс.

Подробно о том, как действуют планеты в средневековой картине мира, рассказано в той самой главе «Отброшенного образа», посвященной Небесам. И это опять пример использования научного материала в творчестве. Выше сферы Юпитреа располагается сфера неподвижных звезд (Stellatum), а над ней Перводвигатель или Перводвижущее (Primum Mobile). По Аристотелю, Перводвигатель – это Бог. По Данте, обиталище Бога – это Эмпирей, то есть внешнее пространство, которое располагается за Перводвижущим.

Каким образом приводится в движение вся эта система? Это аристотелевская идея: она приводится в движение любовью. Именно об этом говорится в знаменитой последней строке «Божественной комедии»: «Любовь, что движет солнце и светила» (L’amor che move il sole e l’altre stelle).

Что это за любовь? Аристотель очень красиво говорит, что Перводвигатель, то есть Бог, движет мир «как любимый», os eromenon по-гречески. Примечательно, во-первых, что эта концепция дохристианская, а во-вторых, что это любовь-эрос.

В «Четырех любовях» Льюис рассказывает о четырех греческих словах которыми обозначаются разные виды любви. Дело ведь не в том, что эта любовь эротическая мужчины и женщины, это ее проявление, природа этой любви – порыв, движение. Любовь-агапэ, слово, которым обозначается возвышенная любовь, любовь к Богу и ближнему – это любовь-покой, а любовь-эрос – это любовь-порыв.

Мир стремится к Богу в порыве. Для Аристотеля это может передаваться только словом эрос. Таким образом, этот внешний круг стремится наиболее полно в каждой точке слиться со всеми точками Перводвигателя, и поэтому он движется предельно быстро. Именно так Бог движет «солнца и светила», он влечет к себе мир как предмет любви.

В дантовской картине немножко по-другому: Перводвигатель – это сфера, состоящая из ангельских сущностей, которые любят то пространство, которое составляет Эмпирей.

Почему все это так важно? Потому что происходит очень интересная вещь: конструкция физическая, пространственная, материальная незаметно, неуловимо превращается в конструкцию интеллектуальную и духовную. Оказывается, что этот переход невозможно нащупать.

Всё дело в том, что этой разницы в аристотелевской и дантовской картине мира не существует. Именно в этом важность для Льюиса средневековой модели. Это картина мира, в которой интеллектуальное, духовное и материальное не противопоставлено друг другу, а оказывается частью единой конструкции.

Прекрасный пример и доказательство этого – то, как в «Божественной комедии» Данте перемещается с одного неба на другое. Каким образом он это делает? Он смотрит в глаза Беатриче, предварительно покаявшись в своих грехах, и она возносит его за собой. Это пример духовно-материального взаимодействия.

Где у Льюиса встречается такая же важная встреча взглядов, которая оказывается не только встречей глазами? В «Последней битве», когда суд оказывается возможностью или невозможностью посмотреть в глаза Аслану. (Этот образ суда как встречи глазами очень важен, в частности для владыки Антония Сурожского, который, по-видимому, берет его у Льюиса.)

Мотив встречи глазами, непосредственно отсылающий к Данте и Беатриче (потому что глаза героини зеленые), есть еще в одной очень популярной сегодня книжке, принадлежащей традиции фэнтези.

Еще один поворот, который делает Данте и на который Льюис обращает внимание, выглядит следующим образом: Данте в какой-то момент, поднимаясь к Эмпирею, видит некий образ.

В девятом небе Данте описывает прообраз Вселенной, божественную точку, вокруг которой вращаются круги. Это модель для созерцания, одновременно пространственная и интеллектуальная конструкция, с ней можно играть, как играют с музыкальным построением, её можно обращать, как обращают мелодию. Вот 28-я кантика «Рая»:

… Точку [8] обнял круг огня, круживший

Столь быстро, что одолевался им

Быстрейший бег, вселенную обвивший.

А этот опоясан был другим,

Тот – третьим, третий в свой черед – четвертым,

Четвертый – пятым, пятый вновь, – шестым.

Седьмой был вширь уже настоль простертым,

что никогда б его не охватил

гонец Юноны круговым развертом.

Восьмой кружил в девятом; каждый плыл

тем более замедленно, чем дале

по счету он от единицы был.

Чем ближе к чистой Искре, тем пылали

они ясней, должно быть оттого,

что истину ее полней вбирали.

Какая странная картина! Только что мы видели, что Земля в центре, чем дальше от нее, тем скорость вращения быстрее. Земля – это застывший мир, в центре которого вмерзший в ледяное озеро Люцифер, но чем выше мы поднимаетмя, тем движение быстрее, и выше всего – Божество.

А тут вдруг всё наоборот: божественная Точка и движение огненных кругов вокруг нее.

«Зачем идут не по одной дороге Подобье и прообраз», — спрашивает Данте, он тоже удивлен таким несоответствием. Беатриче отвечает, что увеличению сферы видимого мира соответствует в мире умопостигаемым сила (virtù) огненного кольца, возрастающая по мере приближения к энергетическому центру, к точке.

Получается, что движение, восхождение к духовной реальности оказывается, в каком-то подлинном смысле, движением внутрь, вглубь. И при этом каждый внутренний ряд оказывается больше, чем внешний. И этот странный поворот Льюис также использует в своих сочинениях! В «Последней битве», когда герои открывают за старой Нарнией новую, фавн говорит Люси, что это как луковица, только каждый следующий слой больше предыдущего.

Это звучит странно, но именно таков эффект соединения пространственного и интеллектуального. Строго говоря, тут мы снова оказывается в пространсте мистики. Примечательно, что это место представляет трудность для переводчика. По-русски звучащий рефреном призыв крылатого коня «выше и дальше!», по-английски выглядит несколько иначе: further up and further in, то есть «выше и глубже»!

Конечно же, это совсем не случайная вещь. Там же, в финале «Последней битвы», дядюшка Дигори говорит, созерцая явление новой Нарнии: «Чему их учат в школе? Ведь всё это было у Платона!» Имеется в виду финал диалога «Федон», где описывается ровно такая пространственно-интеллектуальная картина мироздания.

Эта картина начинает меняться на границе Возрождения и Нового времени. Уже у Мильтона это перестает быть пространственно-интеллектуальной конструкцией, превращаясь в аллегорию. Внизу у Мильтона Ад, сверху – Эмпирей, как особое ограниченное пространство, а система небес окружена хаосом. Дантовское единство распадается.

И вот этот внешний хаос у Мильтона начинает описываться словом «space». Льюис говорит, что это пространство – больше не часть прекрасной постройки, а просто хаотическая, не имеющая верха и низа пустота. Это ньютоново пространство. И это слово появляется у Мильтона, когда появляется эта новая реальность, которой до тех пор не было.

Мы говорим о том, как действует наука в книгах Льюиса. Сюжет с Небесами – это просто объемная иллюстрация того, что в глубине всех его построений лежит не просто желание использовать какой-то мотив, а некоторое представление о целостном красивом мире, который не делится на материальный, интеллектуальный и духовный.

Некоторая целостная, совершенная конструкция. Задача же совсем не в том, чтобы показать, какой Льюис умный и как много он всего читал. Есть много авторов, которые были прекрасно начитаны. Но в данном случае перед нами явление несколько другого рода.

Здесь мы видим человека, завороженного этой совершенной конструкцией и считающего себя её частью. В своей речи, прочитанной при занятии кафедры в Кембридже, он говорит, что принадлежит старой Европе куда больше, чем современному миру. И именно поэтому его рассказ, рассказ аборигена, может представлять интерес.

Вы вряд ли согласились бы, чтобы о неандертальцах вам рассказывал неандерталец, или, чего доброго, о динозаврах динозавр. И тем не менее… если бы живой динозавр неторопливо вволок всю длину своей туши в лабораторию, разве, убегая, мы не оглянулись бы на него? Какая прекрасная возможность узнать, наконец, как же он двигался на самом деле, как выглядел, как пах и какие издавал звуки! … Я бы очень дорого дал за то, что бы услышать, как древний афинянин, пусть самый глупый, рассказывает о греческой трагедии. Он знает на уровне инстинктов то, что мы тщетно ищем. Любая случайная фраза может незаметно для него показать нам, где современная наука блуждала по ошибке многие годы. Дамы и господа, я стою перед вами как такой древний афинянин. Тексты, которые вы читаете глазами иностранцев, я читаю как абориген. Хвастаться тут нечем: кому придет в голову гордиться беглым владением родным языком или умением ориентироваться в отчем доме? … И даже если мою позицию трудно обосновать, на правах аборигена я заявляю, что она — исторический факт, к которому вам придется отнестись со всей серьезностью. Таким образом, даже когда я ошибаюсь как критик, я могу все же быть полезен как живое ископаемое.

Разница между чудом и волшебством или магией в том, что магия и чудо – это всегда какая-то игра, всегда в той или иной мере иллюзия, спецэффект. Писатель думает, как ему настроить голос, добавить красок или действия, эффектных поворотов сюжета.

Настоящее же чудо – это что-то иное. «Сверхъестественное», как подсказывает нам язык, – это не нарушение порядка вещей, а проявление некоторой системы более высокого порядка, вторжение большего мира в меньший [9]. И читая Льюиса, мы чувствуем, что радость, такая важная для него категория «joy», каким-то образом просвечивает в его книгах. Это не признак какого-то особого писательствого мастерства, не прием и не спецэффект, который есть только у него в арсенале, это опытное знание единого душевно-духовно-материального мира и умение привести его в действие на страницах своих произведеий и в своей проповеди.

В каком-то смысле, именно таков вообще механизм действия «фэнтези», этого странного, незаконнорожденного, не вполне определяемого в литературоведческих категориях жанра. Он действует на искушенного современного человека именно своей особой реальностью.

В случае Средиземья Толкина, это реальность языка (точнее, языков), разработанность легендариума и истории. В случае других, более поздних предатавителей жанра – это разработанность мира, проработанность деталей. В случае Льюиса — это реальность Старой Европы, европейского Средневековья и Возрождения как единого ценностного и эстетического целого.

Из центра этой конструкции, соединяющей, как мы видели, материальное с интеллектуальным, или духовным, бьет свет. Этот свет настоящий, даже «более настоящий» чем языки Толкина, вполне работающие, но все же вымышленные. С должной осторожностью, с которой стоит касаться тем мистических, заметим, что это свет Воскресения.

Механика чуда: A realibus ad realissima

За компанию с Толкином, Честертоном и другоми почтенными писателями-фантазерами Льюиса нередко обвиняют в бегстве от реальности. Понять, почему это не так, тоже помогает обращение к Средневековой модели.

Если рассуждать в категориях дантовской системы мира, отдаляясь от Земли, восходя всё выше и выше, мы не уходим от реальности в сказку, не бежим от нее, а напротив, приближаемся к ней. Движение «от окраины у центру», от того, что кажется центром, к центру подлинному, от того, что кажется важным в суете или под влиянием искажений века сего, к важному sub specie aeternitatis – это движение, эта логика на языке платоновской традиции называется движением от realia к realissima.

У Платона эта подлинная реальность, превосходящая реальность материальную, именуется миром идей, у Августина – мыслями Бога. И это движение также характернейший механизм работы произведений Льюиса. Строго говоря это то же самое восхождение на Дантовы Небеса, но только в переводе с поэтического языка на философский.

Примеров такого восхождения, движения «выше и глубже» у Льюиса очень много. Самый знаменитый – это сравнение Ада и Рая в «Расторжении брака». Призрачная, тающая реальность Ада и травинка в Раю, которая оказывается тверже адского камня.

В «Мерзейшей мощи» рассказывается, как Джейн Стэддок, атеистка и ученая, приходит в Сент-Энн. Ей казалось, что это ее мир яркий, сочный и праздничный, а мир, в котором живут христиане – это что-то серое и унылое. Но по мере того, как она заглядывает «выше и глубже», все оказывается иначе, происходит фирменный льюисовский кувырок.

До сих пор она принимала как данность, что Рэнсом — самый бесполый из знакомых ей мужчин, и только сейчас она поняла, что мужественность его сильнее и глубже, чем у других. Она твердо верила, что внеприродный мир чисто духовен, а слово это было для нее синонимом неопределенной пустоты, где нет ничего — ни половых различий, ни смысла. А, может быть, то, что там есть, все сильнее,полнее, ярче с каждой ступенькой? Быть может, то, что ее смущало в браке — не пережиток животных инстинктов или варварства, где царил самец, а первый, самый слабый отсвет реальности, которая лишь на самом верху являет себя во всей красе? … Мир, представший ей в видении, сверкал и бушевал. Впервые поняла она ветхозаветные образы многоликих зверей и колес. Но странное чувство смущало ее: ведь это она должна говорить о таких вещах христианам. Это она должна явить собой буйный и сверкающий мир им, знающим лишь бесцветную скорбь; это она должна показать самозабвенную пляску им, знающим лишь угловатые позы мучеников с витража. К такому делению мира она привыкла. Но сейчас витраж засветился перед ней лазурью и пурпуром.

Эта логика неожиданного поворота к лучшему, то, что Толкин назвал «эвкатастрофой» (благой катастрофой) — едва ли не основа поэтики Льюиса. Но в контексте разговора о Льюисе-ученом, стоит сказать, что это не просто элемент поэтики, это элемент моровоззрения и основа конструкции самой средневековой модели.

И эта логика главного для Льюиса сюжета мировой истории – евангельского. Там ведь тоже все должно было кончиться плохо, а кончилось хорошо, потому что «древняя магия», реальность более высокого порядка оказалась сильнее реальности обычной. «Космическая трилогия», «Пока мы лиц не обрели», «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Последняя битва» — сюжетную основу всех этих произведений составляет та самая эвкатастрофа

На такой эв-катастрофической перспективе строится в основном и апологетика Льюиса, отсюда она заимствует свой свет. Его знаменитое доказательство бытия Божия через желание [10], на самом деле, тоже отсюда. Наши желания – это только чаяние подлинных желаний. То, чего мы ждем, бледная тень того, что уготовал для нас Создатель. Вот прекрасная цитата из знаменитой проповеди «Бремя славы»:

Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся Ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы – недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость; так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повезти его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить.

Движение a realibus ad realissima, эвкатастрофический эффект счастливо обманутого ожидания, радость, живущая в мистическом центре мира, которая освещает приближающегося к нему, опытное знание этого мира и невероятная жажда общения – все эти важнейшие пружины вселенной Льюиса мы можем нащупать, наблюдая за тем, как он преобразует свой опыт ученого в творчество.

Наука для Льюиса была источником, в числе прочего, знания о мире прошлого и о коллективном опыте человечества, знания, которое, пав на благодатную почву, принесло обильный плод. Без этого взаимодействия не было бы художественных книг Льюиса, не было бы такой радостной и убедительной его проповеди.

Фото: Ефим Эрихман

Видео: Виктор Аромштам

1. Перевод этой речи опубликован на сайте Gefter.ru — http://gefter.ru/archive/11915

2. Точнее, последняя завершенная повесть. Среди незавершенных набросков последних лет есть, в частности, повесть о Менелае и Елене, включающая описания Троянской войны.

3. «Мой неоплатный долг по отношению к нему состоит не в том, что обычно понимается под словом “влияние”, а в том, что он просто подбадривал меня. Долгое время он был моим единственным слушателем. Он единственный подал мне мысль о том, что мои “побасенки” могут стать чем-то большим, чем личное хобби. Если бы не его интерес и все более настойчивые требования продолжать, я бы никогда не довел «Властелина конец» до конца». Из письма Толкина Райнеру Анвину 12 сентября 1965 г.

4. Professor J. R. R. Tolkien. Creator of Hobbits and inventor of a new mythology. // The Times, September 3, 1973

5. Подробнее об этом см. в нашей статье «К.С. Льюис в уголке поэтов» — http://www.colta.ru/articles/literature/1521

6. Там, где я перевожу «безвоздушное пространство», по-английски стоит «space». Просто запомним это для себя, поставим мысленно галочку. В печатном русском переводе стоит «космос». Это тоже немножко клевета.

7. Книга посвящена реконструкции картины мира, которая существовала в голове средневекового человека, Льюис называет её Средневековой Моделью (Medieval Model).

8. Речь идет о Божественной Точке, мистическом центре дантовской вселенной.

9. Заметим, что вторжение более сложной системы в менее сложную, более многомерной в менее многомерную, совсем не обязательно ведет к усложнению. Как правило получается наоборот. Вот два примера из космологии, чтобы оставаться в границах темы. Сложное движение светил по эксцентрикам и эпициклам упростилось, когда Коперник предложил модифицировать птолемеевскую систему, включив тем самым все те же тела в более глобальную систему отношений. То же самое, на новом уровне, происходит с круговыми движениями небесных тел при переходе от классический физики к релятивистской, предлагающей единое объяснение для куда большего числа отношений. Согласно общей теории относительности, тела движутся по самым простым и прямым траекториям, их движение равномерно в их собственной системе координат. Искривлен сам пространственно-временной континуум, а тела движутся в нем по аристотелевым законам, все проще, а не сложнее.

10. «Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира». («Просто христианство», глава «Во что верят христиане».)

Просветительский лекторий портала «Правмир» работает с начала 2014-го года. Среди лекторов – преподаватели духовных и светских вузов, учёные и популяризаторы науки. Видеозаписи и тексты всех лекций публикуются на сайте.