От переводчика

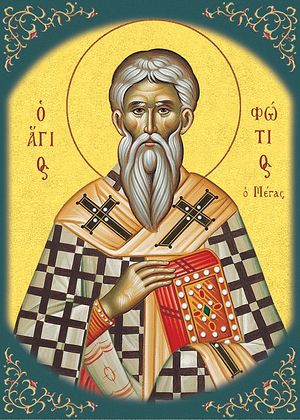

Впервые предлагаемое вниманию русского читателя произведение святителя Фотия, патриарха Константинопольского в 858–867 и 877–886 гг., представляет собой несистематизированное собрание различных, иногда мелких, иногда более пространных, трактатов главным образом экзегетического содержания. Хотя из пролога явствует, что оно создавалось в ссылке, последовавшей за смещением Фотия с Константинопольской кафедры в 867 г. (скорее всего, в 873–875 гг.), это относится только к первой части, охватывающей вопросы 1–75. Все остальное было собрано из архивов патриарха уже после возвращения в столицу, вероятно, его помощниками, причем к богословским фрагментам добавилось и некоторое количество статей светского характера.

Колоссальная ученость и необыкновенно широкий интеллектуальный кругозор Фотия, глубина его богословской мысли, а также привлечение не дошедших до нашего времени источников делают “Амфилохии” исключительно интересным памятником отнюдь не только для специалистов. Полный перевод богословских сочинений Фотия на русский язык есть одна из важнейших задач, стоящих перед отечественной наукой, и настоящая публикация призвана сделать первый, пусть и совсем небольшой, шаг в этом направлении.

* * *

Уважая твое искреннее рвение, я решил удовлетворить твою просьбу, как ты и надеялся, хотя было много такого, что имело силу удержать это мое намерение, — во-первых, то, что большинство твоих недоумений было должным образом разъяснено изрядным числом живших прежде нас священных мужей; а во-вторых, что немало из этого мы и сами разрешили в других сочинениях. Кроме того, чтобы разобрать такое множество, требуется долгое время, хотя, по божественному гласу проповедника, время уже коротко (1 Кор 7:29) и идет к концу, а для нас, как ты видишь, срок сокращается не только по общей для человеческой жизни, но теперь еще и по своей особой причине. Как же изобилие вопросов, составляющих вместе число триста (ибо настолько твоя щедрость в этом рассудила расширить нашу нынешнюю тесноту), может не занять длительное время и не истощить наш досуг? А то, что эти вопросы заданы вперемешку, и что ты слышал, как мы устно в твоем присутствии устраняли недоумения по поводу некоторых из них (зачем, если можно сохранить в памяти услышанное, ты требуешь от нас повторного труда?), и что писание получается пространным — все это не меньшие препятствия, чем вышеупомянутые, хотя другим хватило бы и тех.

Однако я не буду ставить тебе это в вину — итак, при том, что столь многое и существенное противодействовало, ты имеешь, как уже сказано, что просил, в сочинении, которое не разукрашено изысканным слогом, но очищает смысл вызывающих недоумение вещей словами подручными и не презирающими слух толпы. Ты же не только хорошо сделал, что попросил и получил, но да покажешь мне еще большее рвение в пользовании даром.

2. Если в седьмой день почил Бог от всех дел Своих (см. Быт 2:2), почему спасительное Слово Отчее говорит: Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин 5:17)?

Мы видим четыре делания Создателя. Первое из них есть само первоначальное произведение и создание сущего. В этом значении сказано: И в седьмой день почил Бог от всех дел Своих, — ибо Создатель, завершив и восуществив природы всего сущего за семь дней, больше не являет творения никакой сущности.

Второе есть творимое Им пребывание и сохранение доныне того, что однажды возникло, никоим образом не допускающее, чтобы весь вид погиб и ушел в небытие — а такое действие и сохранение называется промыслом и попечением Божиим. И у этого действия и делания, как ведомо истинному слову, никогда не бывает никакого прекращения, пока существует этот земной состав.

Видим мы еще и третье делание Создателя, по которому каждая природа, делая то, что ей положено, не производит ничего несхожего с ней или чуждого, но всякий раз, вылепляя и образуя порождение как собственное и себе подобное, обнаруживает непреложную преемственность. Такое делание тоже, пожалуй, относится к промыслу и попечению. Итак, из упомянутых трех деланий одно направлено на восуществление, другое на пребывание, а третье на подобие. Сюда же можно отнести и неизменную и нерушимую преемственность порядка возникших вещей. Ибо нельзя уличить солнце и луну в том, что они переменяют восходы и закаты, схождения и расхождения и прочие действия, заложенные в них созидательным Словом, или извращают изначально закрепленное за ними упорядоченное круговое движение. И прочий звездный сонм нельзя уловить за изменением и нарушением изначально приданной ему последовательности обращения и порядка, появления и исчезновения. И ночи, сменяющиеся днями, и наоборот, дни, уступающие место ночам, соблюдают упорядоченное соответствие неприкосновенным и непреложным; точно так же и природы времен года, передавая очередь друг другу, не воспринимают никакого нововведения, но хранят эту древнюю и удивительную перемену неизменной и нерушимой. И ясно, что такую упорядоченность и соответствие сущего удерживает и устрояет промыслительное начало — и это тоже можно назвать деланием сотворившего все премудростью Бога.

Есть кроме этих и еще одно делание, которое благодаря Владычнему человеколюбию усматривается преимущественно в человеческом роде. Оно же также двойственно: одно применяется к телу, и через него от творения отгоняются повреждения и бесчисленные другие претерпевания, что делал и совершал всеобщий Спаситель рода в пришествии Своем, освобождая человечество от всевозможных страданий и недугов. Другое же касается души — ибо ее, погребенную под многими грехами и всю запятнанную тысячами мучений, причиняемых лукавым, Сам Творец и Создатель наш, очистив и омыв Своим превышающим разумение пришествием, возвел в прежнее достоинство и дал ей силу и благодать снова вернуть себе образ Божий. Итак, это Его действие по отношению к творению рук Его дарует слепым зрение, укрепляет расслабленного, четверодневного поднимает от гроба и являет неисчислимые сверхъестественные деяния. И когда Владыка совершает это по закону и определению человеколюбия, неблагодарный народ иудейский бранит Его, выставляя почитание субботы как предлог и прикрытие зависти и злобы, и слышит от Владыки отчасти властную, а отчасти наставительную и спасительную речь: Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин 5:17). Но Владыка, заставляя таким образом умолкнуть неблагодарных иудеев, ругающих и хулящих врачевание тела за то, что оно произошло в субботу, отчетливо дает нам понять, что и Отец не почил от этих и подобных дел, и Сам Он не прекращает делания.

Из этого же Владычнего ответа тебе будет легко понять и те значения “делания”, которые были разобраны немного выше, от каких дел почил Отец и Сын, а какие и поныне не перестает делать. Ибо созидать природы Он давно прекратил, но никоим образом не видно, чтобы Отец, или Сын, или же Святой Дух перестал хранить созданное от разрушения, а также поддерживать Своим промыслом целокупность восуществленных вещей непреложной и неподдельной и соблюдать без перемены заложенную [в них] упорядоченность и последовательность. Ибо у сверхъестественной, вседержительной и всесозидающей Сущности одно и то же воление, сила и действие, и ясно, что и в то время, когда Спаситель наш совершал знамения, Сын делал, но делали вместе с Ним и Отец, и Пресвятой Дух.

3. Почему Владыка исцелил глаза слепого, воспользовавшись брением (Ин 9:6–7), а не иным способом?

Творец обновил глаза слепого, употребив брение, чтобы привести к несомнительной вере разум недоумевающих, как первый человек был создан из праха, поскольку нет ни очевидца, ни свидетеля такого творения. Ведь сотворение самой драгоценной части человеческого тела, совершенное на виду у всех, дает великую силу и опору для того, чтобы не сомневаться и не разрываться на недоуменные мнения также и относительно остального тела, при создании которого никакого зрителя не присутствовало. Ибо тот, кто видит самое лучшее и драгоценное, что есть у нас, как творение и сущность, произведенную из праха, разве не признает по неопровержимому суждению, что и прочие органы произошли от того же вещества и силы?

С другой же стороны, для того, чтобы ты четко уяснил, что по всем признакам, по которым Отец познается как Бог — я имею в виду силу, и славу, и сущность, и господство — Сын понимается как имеющий равенство и неотличимый, Он восстанавливает глаза слепого, взяв не какое-то иное вещество, но прах, как и Отец некогда вместе с Ним сотворил человека из праха. Одновременно же проявляется и то, что Бог, ныне пребывающий в человеческом облике и превративший прах в естество глаза, есть Тот же, Кто некогда созидал человека из праха вместе с Отцом.

4. Что значит: Гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотию (Иуд 23)?

Божественное Писание учит нас, что добродетельная жизнь и житие, свободное и чистое от прегрешений, есть одежда брачная, облаченные в которую почитаются Самим Женихом Христом достойными таинственного чертога и возлежат на этом блаженном и владычнем пиру. Загрязнившие же таковые одежды и от этого вкушения прогоняются, и подвергаются горькому бесчестью. Если же мы усвоили это, нам будет понятно, что за одежду боговещанный Апостол называет оскверненной и прекрасно и справедливо повелевает нам ненавидеть. Ибо одежда, вся запятнанная и загрязненная грехами, и есть оскверненная. Открывая же это еще яснее, он говорит не просто об оскверненной одежде, но об оскверненной плотью, то есть как бы об измаранной и загрязненной плотскими страстями и наслаждениями, и согрешениями плоти, и всем, посредством чего плоть, вожделея против духа, делает нашу жизнь скверной и запятнанной. Ее подобает всячески избегать и ненавидеть, потому что она закрывает для нас двери таинственного чертога и делает недостойными прекрасного Жениха, и далеко прогоняет от страшного и спасительного пира.

5. Если все, что подлежит необходимости, действует насильственно даже против желания, а необходимо прийти соблазнам в мир (Мф 18:7), то несправедливо проклинать подвергшегося насилию и наказывать его за прегрешение.

Построение этого рассуждения обладает некоей убедительностью, но внешней и нечестивой — ведь оно призывает Бога к ответу за то, что Тот наказывает подвергшееся насилию и выносит суровый приговор Собственному творению. Ведь если, мол, надобно прийти соблазнам, то и род наш по необходимости будет подвержен соблазнам, а если я порабощен против желания, то почему Судия, оставив без внимания то, что заставило, предает проклятию меня, которого заставили? Ибо сказано: Горе тому человеку, через которого соблазн приходит (Мф 18:7), — ведь ставшего жертвой обиды и насилия следовало бы не проклинать и карать, но скорее считать заслуживающим человеколюбия и сострадания, не говоря уже о том, что нужно было бы еще прежде избавить от насилия Собственное творение.

Так кто-нибудь мог бы еще крепче запутать твое недоумение. Начало же разрешения задачи есть, как говорят, то утверждение, которое идет дальше. Ведь сказать, что “следовало бы не проклинать Собственное творение, но подвергнуть наказанию причину насилия”, есть не что иное, как утверждать, что “нужно было предать человека проклятию”. Ибо если бы соблазны проистекали откуда-либо еще, а не от нашей самовластной воли, то рассуждение справедливо требовало бы, чтобы никто из людей не подвергался даже проклятию. Если же именно я сею семена соблазнов, а когда тернии посеяны, они по необходимости вырастают и плодоносят, то я, посредством терний соблазна навлекший на себя осуждение, по справедливости делаю себя повинным проклятию и каре, и уж совсем никак не могу считаться достойным требовать прощения (с чего бы?) и человеколюбия.

Соблазны же — это те препятствия, которые стоят на пути, ведущем к вечной жизни. Каковы же они? Блуд, воровство, пьянство, клевета, и еще прежде того зависть и сребролюбие, и все другие пороки, порождаемые ими. Человеческий ум, сотворенный по образу Божию, предавшись легкомыслию и лени, заставляет их приходить в мир, и тот, кто сотворен возделывателем добродетелей, делает себя сеятелем зла. А такого рода страсти, однажды получив от нас побуждение к росту, дальше уже по необходимости входят в нашу жизнь и действуют свободно. Ведь даже когда давний враг рода нашего подстрекает и подталкивает естество к худшему, то, если мы не слушаемся и не подвигаемся на плохое, а ожидаем каких-то побуждений и как бы призывов из другого источника, оказывается, что он ни в чем не побеждает. Если же мужество и стойкость добродетели в нас ослабеет, то совет лукавого возымеет действие и станет помощником, но не зачинателем согрешения. И ясно, что как таковые страсти и соблазны вредят добродетельной жизни и разрушают ее, так же точно и слово благочестия подвергается нападениям и набегам еретических и непостоянных учений и мнений нечестивцев, которые, изначально зачав и породив их лукавым своим разумом, не по принуждению или насилию, но по свободной воле и намерению наполнили богохульством слух ближних и заставили соблазны с необходимостью прийти в мир через себя самих и принявших их. Им, сделавшим себя недостойными всякого сожаления, Божий суд беспристрастным приговором провозглашает “горе”, как и в другом месте говорит, что лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской (Мф 18:6). Итак, недоумение разрешено тем, что, казалось бы, усиливало его, и не потерпевший насилие навлекает проклятие, но сеятель соблазнов, через которого пришли соблазны, — ибо когда он посеет, соблазны уже по необходимости поселяются в мире и получают волю.

6. Почему Моисей не упоминает о Царствии Небесном, хотя Спаситель в Евангелии прямо сказал, что оно уготовано праведным от сотворения мира (Мф 25:34)?

Божественный Моисей опустил многое из умопостигаемого — вот и существование и вкушение Царствия Небесного превыше чувственного восприятия. Ибо сказано: Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку (1 Кор 2:9). Посему ничего удивительного, что боговидец Моисей, который не рассказал о создании бестелесных сил из-за косности и слабости слушателей, не предложил народу, живущему скорее чувством, нежели созерцанием, повествования о сверхчувственном Царствии Небесном.

Ибо точное суждение не может принять, что, как некоторые думают, повествование о рае включает и Царствие Небесное, которое равнозначно Царству Христову. Ведь рай был доступен зрению и имел жителями первородных людей, и, хотя он есть самое прекрасное в мире, он все же часть земли. Он полон красивейших растений и орошается прозрачнейшими водами, но ничто из этого не превыше зрения и не вознесено над человеческими помыслами, как Царствие Небесное, — а насколько небо отстоит от земли, невозможно и выразить.

Если же кто-то полагает, будто Царствие Небесное есть райская область, из-за того, что когда добрый разбойник сказал: Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое (Лк 23:42), Спаситель пообещал ему вхождение в рай (ведь нельзя не считать несообразным, если бы разбойник попросил одно, а получил от великодаровитого Бога другое), то пусть лучше подумает, что разбойник никоим образом не представлял, что такое Царствие Небесное, то есть Христово. Ведь с чего бы он стал просить того, что и силу помышления превышает, и человеческий разум превосходит? Итак, что именно есть Царствие Небесное, разбойник вовсе не представлял, и высказал свою просьбу, не направляя свой ум на что-то определенное и известное, но желая такой просьбой получить некие блага и блаженную усладу. А поскольку из всех других благ рай был ему наиболее знаком (ибо, будучи известен иудейскому племени из поучения Моисеева, он и от сведения разбойника не укрылся), Владыка пообещал ему рай, и не даровал одно вместо другого, но то, чего вожделел добиться просящий. Тот же вожделел быть помянутым в Царстве Христовом, то есть оказаться среди благ и блаженств. И тогда он стяжал пребывание в раю, которое было уделом пращуров нашего рода, пока они еще не преступили заповедь.

Если же кто-нибудь скажет, что рай был дан ему как некий предварительный дар и залог Царствия Небесного, и что он не будет лишен и Небесного Царствия, то вот это совершенно ни в чем не противоречит рассуждению, однако точнее мы узнаем при общем воскресении и разделении, и воздаянии за прожитое — а пока Сам Судия ведает доподлинно.

Но у Моисея не было ни нужды, ни намерения распространяться о Царствии Небесном — ибо он, как мы сказали, описывая возникновение мира, умолчал о многих сверхчувственных вещах. Если же кому-нибудь будет угодно говорить, что он прообразовательно и намеком указал на то же Царствие Небесное в словах В начале сотворил Бог небо и землю (Быт 1:1), то мы ничего не возразим — ведь мы же не то говорим (как можно!) что Моисей, сподобившийся столь великого зрелища богосозерцания, не знал об этих вещах, но что он хранил их недоступными большинству и весьма щадил случайный слух, а для более возвышенных и совершенных, быть может, закладывал семена более высоких и дивных умозрений. Именно поэтому, говорят, он, рассказывая о создании чувственного мира, подробно описывает его и то, что его составляет, а повествуя о возникновении неба, те его части, которые относятся к земному миру, тоже разбирает сходным образом, охватив сущность и природу солнца и луны, и звезд; о том же, что далеко от земного устроения и принадлежит к высшей области, он так не рассказывает. А если об этом, то тем паче и о том, что выше. Ясное же и отчетливое повествование об этом он предоставляет Создателю и Владыке всего Христу Богу нашему, Который, посетив нас на земле и передав небесные и божественные научения и таинства, разъяснил и о Царствии Небесном. Потому что и прочее, законоположения, обетования, проклятия и благословения у Моисея везде понимаются в более телесном смысле, тогда как всеобщий Спаситель нашего рода, намереваясь всецело освободить человека от заблуждения, обещал нам, послушным Ему, пренебесные и божественные блага, а непослушным показал, что их ожидают не временные и убывающие со временем скорби, но мучения, длящиеся на протяжении беспредельной вечности.

Если же рай был и местом борьбы (ибо там первочеловеку предлежало испытание), то как одно и то же может быть и ристалищем, и наградой? Итак, рай был преддверием Царствия Небесного, но не самим Царствием. И блаженно и желанно пребывать и покоиться в этом месте, но большее блаженство и счастье — переселиться оттуда в небесные обители.

И первородный свет, который, разливаясь, творил день прежде создания солнца, наводит нас на мысль о том, что Небесное Царствие есть более высокая и божественная, и воистину небесная область, чем рай, ибо [этот свет] будет служить нуждам тех, кто сподобится обитать там. И по верному рассуждению телесное небо будет находиться в таком же отношении к Царствию Небесному, в каком земля находится к нему самому. Ведь она, как представляется, занимает место почвы по отношению к небесному своду, а тот, опять-таки, будет служить почвой для удостоившихся пребывания в Царствии Небесном. Итак, больше нет никакого затруднения в вопросе, почему, хотя Владыка Христос в спасительном Своем пришествии и учил нас о Царствии, и обещал его, слуга Его Моисей или совсем не упомянул его, или лишь намекнул; и то же ли самое есть рай и Царствие Небесное, или нет.

7. Если на нас сошлись концы веков (ср. 1 Кор 10:11, церк.-слав.), то в каких веках явится нам богатство Христово (Еф 2:7)?

Нетрудно понять, как всеобщий Спаситель и Искупитель рода явит нам Свое богатство в грядущих веках, даже если на нас сошлись концы веков. Ведь это мы находимся при конце веков, поставленные отмерять до конца этот мир, уже истлевающий и разрушающийся, — а под грядущими веками следует понимать тех, чья природа продолжается столько же, сколько и непрестанное вкушение будущих благ.

Посмотрим и так: в тех веках, концы которых сошлись на нас, совершилось и исполнилось определенное прежде веков таинство о всеобщем спасении человеческого рода, то есть соединение Бога с людьми и пришествие Его, а в грядущих совершится восхождение людей к Богу и более высокое сопряжение с Ним, и превращение нас в богов по благодати, не допускающих уже перемены к худшему.

Также в тех веках, концов которых мы достигли, от нас требуется делание заповедей и прохождение испытаний, а в грядущих мы получаем по делам своим и удостаиваемся наград — и вот тогда-то богатство владычней благости и щедрости неизреченным словом и непостижимыми помыслами будет преизбыточествовать на нас.

Если же тебе угодно, то в заканчивающихся веках мы проводим нашу жизнь в тленном теле, а в грядущих, сменив тление на нетление, пребудем в нескончаемой вечности.

И опять-таки, в настоящее время мы подвержены греху, восстающему на нас и досаждающему нам, а в грядущем мы обнаружим, что он уже не идет войной и не действует, но даже и совсем не существует и существовать не может.

Можно было бы добавить несметное множество других вещей, через которые легко понять различие между веками, стремящимися к концу, и пребывающими беспредельно, и что предложенные речения ни в чем не противоречат и не противоборствуют друг другу.

8. Почему говорится, что чада Божии не делают греха (ср. 1 Ин 3:9) — а таковыми то же Писание называет родившихся от воды и Духа (Ин 3:5) — но мы видим, как многие, усыновленные через крещение, снова совершают грехи?

Ты спрашиваешь и недоумеваешь, почему, если родившиеся от воды и духа суть чада Божии, а как возглашает боговещанный Иоанн, чада Божии не делают греха, мы, после того, как удостоились такого дарования, бани пакибытия1, опускаемся до греха. Но прежде, чем разрешить речения, которые кажутся противоречащими друг другу, нужно рассмотреть апостольское высказывание само по себе, как вообще человек, став чадом Божиим, не может делать греха. Итак, некоторые говорят, что он сам добавляет в разъяснение: Потому что семя Его пребывает в нем (1 Ин 3:9). Ведь владычнее семя, то есть учительное слово (ибо сказано: Вышел сеятель сеять (Мф 13:3)), — так вот, когда это семя укоренится и останется в душе, тот, кто стяжал этим посевом уподобление породившему Богу, не может делать греха. А когда такое семя изымается из нашего разума, вместо него сразу попадает посев вражий, и начинают произрастать плевелы.

Некоторые понимают апостольское речение так и, по-моему, они близки к истине. Иные же говорят проще, что ни праведный, поступающий праведно, ни целомудренный, ведущий себя целомудренно, ни кто-либо другой, именуемый по добродетели, пока исполняет эту добродетель, никоим образом никогда не будет и творцом греха.

Но, хоть некоторые и говорят так, это, мне кажется, не достигает высоты апостольского разума — ведь нет никакой премудрости в том, чтобы знать или учить, что праведный, творя праведное, не поступает неправедно, и что целомудренный не развратничает, когда он целомудрен. Может быть, лучше было бы подумать и о том, что рожденный от Бога и принявший в себя Его семя, то есть добродетель (ибо всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца светов — Иак 1:17), и обретший в ней совершенство, так, чтобы достичь ее как чистого состояния, — такой человек, не имея примеси злого посева, не может делать греха, то есть воля его не склоняется к страстям, и ум не обращается к ним. Ибо как необученная природа сильна в своем отвращении к противоестественному, так и состояние, образующееся от научения посредством упражнения в добрых делах, приобретает великую силу в том, чтобы не склоняться к чему-либо дурному и не услаждаться им.

Таково могло быть толкование речения само по себе. Но и предложенное недоумение, основанное на сочетании речений, ничуть не хуже можно было бы разрешить каждым из упомянутых способов. Ведь нет ничего непонятного в том, что тот, в ком произрастают семенные логосы, будь то добродетелей или благочестия, в это время никоим образом не воспринимает посев лукавого — а когда в нас не останется доброй поросли, вот тогда мы оказываемся готовыми к принятию плевел. Но никто не усомнится и в том, что творящий добродетель, если творит ее искренне, лишен действия зла, а пренебрегающий добрыми делами опускается к худшим.

Представляющуюся вначале противоречивость речений можно было бы разрешить и такими способами, но более подходящее и свойственное ему разрешение будет следующее. Усыновление свыше бывает двух видов — одно, являемое только щедростью Усыновителя, а другое — с содействием нашего старания, которым привносится делание добродетелей, и данная свыше благодать усыновления, сочетаясь с исполнением добродетелей от намерения, всецело претворяет и преобразует усыновляемого к подобию и отображению, насколько возможно человеку подражать породившему его Богу. И вот тот, кто таким образом стал чадом Божиим и так стяжал прочное и непреложное усыновление, обретает неизменное состояние добра и ненавидит грех, и ни в коем случае не хочет делать его. Тот, однако, кто только вкусил владычней щедрости, но не внес ничего такого, что явило бы и усыновление прочным, и его самого через дела показало бы достойным усыновления, — вот он, хотя и получил усыновление, даруемое владычней щедростью, из-за того, что не подкрепил его собственным намерением и старанием, легко пускается в греховные дела, как бы оставив без всходов семя, данное благодатью, а присеянному лукавым по собственному легкомыслию дав взойти и вырасти — и нося его в себе, он вместо чада Божия, естественно, становится чадом диавола.

9. Почему, в то время как богоотец Давид сказал: Дни человека — как трава (Пс 102:15) и так далее, сын его Соломон объявляет, что велика вещь человек, и драгая — муж (Притч 20:6, церк.-слав.)?

И божественный Давид, который по большей части уничижает человеческую природу, и премудрый Соломон, который возвеличивает ее, не вводят мнений, противоположных друг другу — ведь не только они делают такие заявления о людском роде, но и во многих местах Божественного Писания ты обнаружишь, что оно то превозносит нашу природу, то снова уничижает и ставит низко. Больше того, и те из наших священных отцов, кто почерпнул оттуда тайноводство в истинной премудрости, также, излагая различные мнения о человечестве, не представляются вносящими вместе с различием суждений раздор или распрю сами с собой или друг с другом, но видно, что они творят единомыслие и согласие. А каким образом, при том, что они высказывают разные вещи, не происходит никакого раздора или противоречия истине, легко понять из следующего.

Человек имеет двойное устроение и вел двоякую жизнь, одну до преступления заповеди, а другую после нарушения ее. Устроение же его, с одной стороны, есть глина и пыль, а с другой — отображает вседержительную и владычествующую над всем сущим Природу. Итак, то, что превозносит человека и ставит высоко, указывает либо на величие данного ему достоинства, либо на блаженную и счастливую жизнь до грехопадения; а то, что уничижает и ставит низко, иногда показывает страдания после грехопадения, а иногда ясно представляет, что он есть прах и в землю отходит.

Однако это мы говорим, как бы описывая первые и самые главные начала различия — а из них рождается и много других. Ведь человек, будучи как бы чем-то промежуточным, может, если пожелает, обожиться, но если он захочет склониться к худшему, никакая необходимость не удерживает его устремления, [и поэтому], обоживаясь, он достоин тысячи похвал, а зверея и становясь скотоподобным (не говоря уже о соперничестве в пороке со злыми бесами), — подвергается тысяче поношений. И прежде всего, если он занимает свой ум житейскими удовольствиями и наслаждениями, он каждодневно обуревается несметными бедствиями, едва ли в состоянии понять, что суета сует <…> все — суета (Еккл 1:2), а отделив себя разумом от мира и мирских обстояний и пустословия, он вкушает величайшее счастье и, прежде чем достичь потустороннего, наслаждается многим блаженством в настоящем, словно в образе и предвосхищении. Так что и отец не враждует с сыном, я имею в виду, богоотец Давид с премудрым Соломоном, когда один хвалит, а другой принижает человека, и Божественное Писание не противоречит самому себе, как и божественный сонм отцов наших, когда они то обожествляют человеческую природу, то уничижают ее и низводят до крайнего умаления.

И кроме сказанного, разве не уничижают нас телесные претерпевания и каждодневные повреждения, а обращение ума к созерцанию и происходящее отсюда чистое наслаждение разве не делает нашу жизнь блаженной и счастливой?

10. Почему Евангелист называет страдающих болезнью беснования лунатиками (ср. Мф 4:24; 17:15)?

Евангелист называет лунатиками одержимых недугом беснования, не приписывая причину болезни луне, и не оттого, что она дает человеку повод оказаться во власти этого зла, но стараясь рассказать о чудотворениях Владыки привычными и знакомыми толпе словами. Ибо целью его было не выразиться по-аттически, но ясно поведать истину — а это происходит, когда о событиях повествуют общеупотребительными словами и по заведенной привычке.

Впрочем, употребление этого слова не препятствовало проповеди благочестия. Ведь поскольку о владычних чудесах предстояло услышать многим из служивших солнцу и луне, он освобождает их от древнего и нечестивого заблуждения посредством их представлений и словоупотребления, как будто бы призывая их и вопия: “Люди, как же вы воздаете почитание луне и солнцу, и считаете их богами и благодетелями, если от них вам приключаются такие страдания, как вы и сами выражаетесь, и происходит столько вреда человеческому роду? Нужно было бы избавиться от луны и прочего, что, как вы считаете, приводит вас в столь тяжкое и жалкое состояние, воздавать же почитание и приносить чистое служение лишь Тому, Кто дает свободу от этого и бесчисленных других страданий и щедро дарует вечные блага”. Таким образом, употребление расхожего и привычного выражения ни в чем не мешает благочестивым помыслам.

Но я слышал, как некоторые говорят, что Евангелист подразумевает под лунатиками нечто другое по сравнению с бесноватыми, потому что иначе, сказав “лунатиков”, он не прибавил бы тут же и “бесноватых”. И лунатик, мол, одержим не бесом, но каким-то другим недугом, который получает начало от гнилых соков в теле — а они больше возрастают и сильнее нападают при полной луне. Ибо и многие из прочих [естеств] влажных и живущих во влажной среде, как моллюски и подобное, можно видеть именно тогда прибавляющими в росте, не потому что луна делает это самовластной силой — ни в коем случае — но поскольку неизреченное созидание премудростью Сотворившего все вкладывает в нее такие действия. Ибо говорят, что когда имеющееся в ней тепло, будучи нежарким, проникает излучением в наши тела, оно производит разлитие находящихся в нас жидкостей, но из-за того, что жар ее не сильный, как у солнца, отделения и выхода разлившегося не происходит. И вот когда эти соки таким образом разольются в теле и возмутятся, болезнь обретает большую силу и сильнее воздействует на мозг и голову, и помрачает живое существо, и сводит с ума, и, препятствуя естественным действиям, заставляет биться и терзаться. Поэтому и толпа называет одержимых таким недугом лунатиками, и ничто не мешает так называть.

Есть и еще одно объяснение помимо этих, что те, кого большинство называет лунатиками, тоже беснуются, но бесы, стараясь оклеветать творения Создателя, следят за ростом луны и именно тогда нападают и делают болезнь явной, чтобы убедить [людей] считать добрые создания Божии причиной зла и из-за этого хулить Создателя. Но это объяснение не содержит ответа, почему божественный Апостол воспользовался таким выражением, но [говорит] лишь, отчего бесы, подстерегая полнолуния, именно тогда сильнее набрасываются и ужесточают свое тиранство. Однако поскольку сказано много и ничто не противоречит благочестивой мысли, пусть каждый придерживается того, что ему нравится.

11. Почему, если Адам согрешил и получил в наказание смерть, сын его, ничем не согрешивший, умирает раньше2?

Более глубокое и высокое рассуждение об этом, пожалуй, заходит уже в бездну Божественных судеб, оставив человеческие помышления. Однако насколько снизошло и до нашего разума, Адам получает наказание, но раньше умирает его сын, чтобы виновник, воочию увидев тяжесть и боль смерти, еще больше осознал прегрешение и, придя в ужас и тоску, раскаянием и плачем смягчил кару за свою дерзость. Ведь и всякая угроза, всякая обещанная расплата тогда становится страшной, когда виновные откуда-либо по опыту познают эти бедствия. Ибо если бы Адам не познал смерти сына, он не осознал бы, сколько ужасного несет смерть, то великое борение, в котором нет помощника, смятение души, отделение ее от тела, и прочее, что следует — разложение, гниение и зловоние, прах, и гной, и черви. Итак, Адам видит в другом страх и невыносимость собственного наказания, и видя, сколь они велики, сильнее переживает проступок и тем приводится к покаянию, и, лишившись сына, приобретает в дальнейшем спасение своей души.

Если же кто-нибудь сочтет, что потеря ребенка была для Адама ничуть не легче смерти, окажется, что в пользу такого мнения свидетельствуют многие отцы, которые отдали собственную жизнь в обмен на спасение своего ребенка. Посему по этому рассуждению Адам еще прежде смерти встретил определенное ему наказание, постигнутый ударом, который тягче смерти, — невыносимой скорбью.

Но рассмотри и третье обоснование. Весь мир тогда имел жителями трех мужчин, вместе с которыми жила одна женщина, и из них одни были родители, а другие дети. И из родителей Адам не подвергается наказанию по приведенной причине, а Ева не подлежит смерти, с одной стороны, на том же основании, а с другой — потому что, раз женщина была одна, исчезновение ее привело бы к гибели весь род из-за прекращения рождений. Однако было бы также несообразно, если бы смерть от злоумышления постигла Каина — ведь он был хуже, а Авель лучше, и как было возможно, чтобы чистый от коварства и зависти, и от прочих пороков поднял убийственную руку на брата? Итак, остается, чтобы на злоумышленное убийство брата устремился тот, кто и до этого беззаконного деяния огорчил Бога принесенными плодами и распалился завистью к ни в чем не повинному, и с дурным намерением и коварным замыслом стал готовить руку свою к братоубийству.

И посмотри, как премудр и неисследим Промысел также и здесь: в том, посредством чего лукавый думал победить, восстанавливая худших против лучших, он встретил предвестие своего низвержения. Ибо смысл Божественного и превышающего разум домостроительства попускает, чтобы Авель стал жертвой неправедных и убийственных рук, и сын опередил родителя в смерти, — но власть и первое основание ада оказывается слабым. Ведь если бы тот первым принял Адама, то утвердился бы на крепком фундаменте, получив впервые того, кто был осужден Божественным приговором, — а поскольку в основу лег невинный, [погибший] из-за злоумышления, власть его оказалась подорванной из-за того, что изначально строилась на гнилом фундаменте, и смерть праведного от злоумышления стала предвестием окончательного сокрушения ада3.

12. О том, что слова На суд (kr‹ma) пришел Я в мир сей (Ин 9:39) и Я пришел не судить мир, но спасти мир (Ин 12:47), не противоречат друг другу, даже если кому-то так кажется.

Изречения На суд пришел Я в мир сей и Я пришел не судить мир, но спасти мир не только ни в чем не противоположны друг другу, но, более того, обнаруживают величайшую последовательность и согласие. Сказано: На суд пришел Я в мир сей, — ибо те, кто должен был бы видеть, добровольно слепы, а считавшиеся слепыми оказались взирающими на свет истины. Ибо первые не приняли спасения, а вторые, когда оно пришло, притекли к нему. Поэтому Он и говорит, что “хотя Мой приход произошел ради спасения мира, но те, кто злонамеренно и дерзко восстает против собственной пользы, сделали Мое пришествие осуждением себе”. Почему же Ты не низводишь на них огонь, не сотрясаешь землю и не разверзаешь хляби небесные, чтобы потопить их безумие? “Потому что,” — говорит Он, Я пришел не судить мир, но спасти, вернуть его — поэтому Я великодушен, поэтому откладываю суд. Ведь время Моего первого пришествия не есть время суда (kr…sij), но человеколюбия, но сострадания, но благосклонности, но возвращения. Итак, предлежащие Божественные вещания не только ни в чем не противоборствуют друг другу, но и, как видишь, сохраняют полное согласие.

С другой стороны, приговор (kr‹ma) и суд (kr…sij) во многом сходны между собой, но имеют и отличия4 — ибо приговор скорее означает осуждение, а “суд” указывает на уделение положенного. Итак, Спаситель пришел в мир как приговор, то есть стал осуждением тем, кто не захотел разглядеть собственную пользу и не имел разума распознать собственное искупление. Посему для таких всеобщий наш Спаситель стал приговором, не Сам будучи причиной того, что они заслужили кару, но потому что они сами для себя превратили спасительное лекарство в гибельное снадобье. Ибо чтобы видящие и так далее (Ин 9:39) есть не показатель причины, но возвещение о тех, кто злонамеренным выбором предпочел худшее лучшему. Итак, то, что они показали себя подлежащими суду и не принявшими всеобщего Спасителя, есть доказательство их порочности, но ни в чем не противоречит Сказавшему, что Он пришел не судить мир, но спасти. Напротив, это свидетельство безграничного моря человеколюбия, что многих Он отвратил от заблуждения и что тех, кто ослушался и подверг себя осуждению, Он не призывает к ответу, не наказывает и не осуждает, но по-доброму обращается даже с непослушными, ибо говорит: Целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному (Рим 10:21; ср. Ис 65:2). Посему Спаситель в пришествии Своем делается осуждением для тех, кто не принял Его по своей порочности, — но Он не судит их и не мстит им из-за крайнего человеколюбия и желания показать, что первое Его пришествие есть время не суда, но снисхождения и сострадания.

Если же кто-нибудь захочет толковать с большей натяжкой и понять “суд” как разделение и разлучение, то, я думаю, он не найдет, чтобы это слово имело такое значение в верном употреблении Священного Писания. Но, возможно, он обнаружит высказывания, не отличающиеся по смыслу, например: Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее (Мф 10:34–35), и: Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым (Мф 3:12), и еще кое-что в том же роде. Однако и в таком случае у затевающего это никоим образом не получится противоборства священных речений, я имею в виду На суд пришел Я в мир сей и Я пришел не судить мир, но спасти мир. Ведь Спаситель прибыл, чтобы умирить мир и примирить с Отцом издревле враждовавших с Ним; и, разрушив стоявшую посреди преграду (Еф 2:14), Он соединил и примирил горнее с дольним. Если же кто-то превратил для себя мир во вражду и из примирения сделал раздор, то виной тому не Доставивший мир и Примиритель, но те, кто отторг и отсек себя от примирившихся с Отцом и вкусивших блага мира.

13. Если пребывание в вечном наказании много тяжелее полного небытия (ибо быть снедаемым мучениями и страданиями гораздо хуже, чем не терпеть ничего такого), зачем Бог привел [в бытие] тех, кому, как говорят, предстояло провести жизнь во грехе, и предпочел худшее лучшему?

О том, что лучше было бы погрязшим в тяжких прегрешениях вовсе не появляться на свет, учит Сам Спаситель наш в Евангелии, говоря: Лучше было бы этому человеку не родиться (Мф 26:24). Но не возникнуть было бы лучше, чем возникнуть, для Иуды и иже с ним, а не вообще, и не для Бога, потому что второе ведет к вкушению сущего и возвещает Божий промысел и создание, а то, что однажды не сподобилось бытия, не может открыть что-либо из сверхъестественной премудрости Божией, так же как и быть причастным чему-либо из благ. Итак, поскольку возникнуть лучше, чем не возникнуть, и бытие лучше, чем небытие, надлежало, чтобы Божество при творении не встало на сторону худшего, но произвело лучшее. Посему Богу никак не подобает оставлять вещи в небытии, вместо того, чтобы приводить их в бытие, даже если человеколюбивая Премудрость и сказала предателю, которому закон провозглашает горе: Лучше было бы тебе не родиться. Потому что и быть поставленным в равное положение с безгрешными для грешника было бы приятнее всего, но для Божия суда никоим образом недопустимо и недостойно; и для тех, кто заслуживает наказания, не понести его было бы вторым благом — но и это далеко от правосудия Божия; и многое другое. Таким же образом и согласно непреложной последовательности рассуждения, произведение имеющих возникнуть вещей и для них лучше, и более всего подобает Богу, даже если некоторые из произведений впоследствии по свободному выбору сменили лучшее на худшее и сделали для себя опасным дивное и спасительное творение Божие, постаравшись, чтобы самое лучшее обернулось самым худшим.

И еще, если Божество существует вечно и утверждено в непреложных и неизменных пределах собственной природы, а все, что появилось через возникновение, подвержено несметным превращениям и изменениям, то заявляющий, будто Богу не следовало производить тех, кому предстояло согрешить, постановляет, что человеческая природа или вообще не должна была быть сотворена, или сотворена непревратной и неизменной. А это значит или вообще отсечь весь род людской от творения, или требовать, чтобы человек возник, имея природу бога. И до какого безумия и нечестия доходят оба мнения, можно видеть сразу, словно у неизгладимого позорного столба.

Опять-таки, то, что вообще не возникло и не существует, не могло бы быть благим, а пребывающий во грехе может стать благим — отличие же благого от не благого очевидно и почитается блаженным.

Помимо сказанного, тот, кто говорит: “Поскольку некоторым из людей предстояло впасть в грех, не следовало бы им вовсе появляться”, утверждает не что иное, как то, что грех, еще даже не совершившись, должен был одолеть Божие созидание — ведь если из-за того, что кому-то предстояло согрешить, Бог должен был прекратить создание их, то грех, понятно, одержал верх над действием Божиим.

Кроме того, грешить свойственно человеческому намерению и выбору, а творить — Создателю. Зачем же, оставив причину согрешения, пытаться перенести ее на Невиновного? Но и от такого безумия не оправдается тот, кто выносит суждение, будто намеревающиеся согрешить вообще не должны были получить существование от Создателя и увидеть солнечный свет. Ибо такой человек, похоже, возмущается, если кто-нибудь, согрешив, несет наказание, но [при этом] домогается кары еще ничем не согрешивших (ведь лишать будущих грешников возникновения и существования и отсекать их от Божия творения именно это и означает), а также хочет осудить тех, кто согрешит в будущем, из предведения Божия, тогда как уже совершающих сами деяния ищет освободить от наказания, что неведомо ни человеческой, ни Божеской справедливости. И то, что прежде согрешения никого не подвергают наказанию, есть общее для всех людей суждение, согласующееся и с Божественными законами; а требование наказания после нераскаянного греха есть доказательство Божией справедливости и ненависти ко злу. Посему разве тот, кто решил думать обратное общему мнению и не терпит почитать то, что показывает Бога справедливым и ненавидящим зло, не делает сам себя повинным в крайнем как безрассудстве, так и нечестии?

Что ты говоришь? Человек, чтобы избежать наказания, должен был возникнуть непреклонным ко греху? И разве ты не говоришь в открытую, даже если не говоришь, что нужно было создать человека непреклонным ко греху, чтобы одолевшие таковой в борьбе не удостоились венцов? И если кому-нибудь, кто не лишен ума и не пылает любовью ко греху, одновременно избегая расплаты за него, будет дана власть выбирать одно из двух, нужно ли совлечь венцы с голов доблестно сражавшихся, чтобы некто, согрешив, не понес наказания, или ради имеющих справедливо удостоиться награды за подвиги следует и грех не оставлять безнаказанным, — неужели для него не будет гораздо предпочтительнее видеть, как борцы украшаются венцами доблести, а заслужившие расплату получают по заслугам?

Вдобавок к сказанному, беспокоит ли тебя только создание людей, или [сотворение] бестелесных, невещественных и возведенных к бессмертию природ ввергает тебя в такое же смятение? Ведь и из этих небесных ополчений и блаженной области один, диавол, добровольно отпав, стал родоначальником зла, и все, кто, склонившись к его решению, заменили лучшее на худшее; прочие же из этих бессмертных и боговещанных сонмов, благодаря внимательности и старательному трезвению не переменив ничего в собственном чине и красоте, но неотступно устремляясь к всеобщему Владыке и Создателю и никогда не насыщаясь благодатной причастностью, не только сами пребывают благими по причастию, но и для человеческого рода становятся помощниками и сотрудниками в благих деяниях, служа и в этом Божественной воле. И падшие со страхом трепещут и бегут как можно дальше от самого начертания знака креста, знака того орудия, посредством которого совершилось спасительное страдание, — а стоящие вокруг престола Божия воспринимают, насколько допускает тварная природа, отблески этого блаженного и страшного зрелища. И первым за то, что они делают и содеяли, уготован огонь внешний, а вторым за то, что они соблюдают и соблюли самодержавность воли в преуспеянии и восхождении к лучшему, уже присуждено пребывание в несказанной усладе и вечном наслаждении.

Тут ты, конечно, скажешь: “Зачем возник этот лукавый и та часть, что отпала вместе с ним? Ибо следовало Богу, раз Он благ, предварительно изъять и исключить из бытия такие создания — ведь это для них было бы лучше, чем быть посланными на неизбежные мучения”. Затем последовательность этих твоих лишних умствований приведет тебя и к остальным творениям — ведь следовало бы земле, будучи произведенной, или оставаться неподвижной, как ее произвели, или, чтобы не говорить о других ее претерпеваниях и изменениях, не затопляться водой, хоть и не повсеместно, но во многих частях, и не покрываться морем немногим меньше, чем когда она была безвидна и пуста (Быт 1:2). И воздух, который возник чистым и свободным от всякой посторонней примеси и целебным для людей и других существ, не должен был бы переходить в болезнетворное и гибельное для исцеляемых состояние. А если это было положено им по определению при возникновении их, изменять свою природу, и не только это, но и то, что с этим связано, то лучше было бы, если бы ничего из них не было произведено. Засим что же делает тот, кто таким образом ниспровергает все творение, умопостигаемое и чувственное, и не щадит даже бездушных, но все столь строго взвешивает и подвергает суду собственных размышлений, и ничем из них не оказывается доволен? Он недоумевает о создании человека, одного вида твари, — или ищет другого Бога и Создателя (да будет Он к нам милостив!), а Того, Кто произвел все это, с бесстыдным лицом и разнузданными устами осмеивает, как не ведающего, что лучше? Да что говорить, ищет другого бога и создателя? Сам себя усадив на высоте безумия и безрассудства в качестве исправителя вещей, он старается совершенно уничтожить в людских душах понятие о Боге, которое он прежде уничтожил в собственной душе.

Но я полагаю, что сказанного здесь как бы в основных чертах достаточно, чтобы дать понятие и о пропущенном, и чтобы переубедить издавна дерзающих противоречить.

14. Что значит открылись глаза у них (Быт 3:7), и как грехопадение обрело силу открывать глаза?

Открылись глаза у них обоих не потому, что грехопадение открыло им глаза, ни в коем случае — ведь не написано же, что глаза их открылись при грехопадении, но что после него. Ибо сказано: И взяла жена от плодов его и ела, и дала также мужу своему, и они ели. И открылись глаза у них обоих (Быт 3:6–7). Это значит вот что: после греха обычно происходит осознание согрешения, и именно тогда осознается степень дерзновения. Ибо когда после беззаконного деяния помрачающая страсть и возбуждение, толкающее на грех, прекращаются и успокаиваются, — вот тогда-то рассудок, как бы вынырнув из этой густой тьмы и очнувшись, глядит на содеянное и на то, в каком состоянии он теперь и в каком был раньше, и приходит в чувство, и, уязвляемый и пробуждаемый совестью, явственно видит то, на что, ослепленный страстью, смотрел иначе.

С другой же стороны, у каждого, кто идет на грех, помыслы как будто цепенеют и различающее зрение повреждено тем, посредством чего лукавый, подстрекая и обольщая, расслабляет нас и затуманивает. А после поступка он ставит перед глазами содеянное и жестоко открывает то, что прежде многими ухищрениями утаивал, и, обличая тяжесть дерзновения, тем самым пытается подтолкнуть согрешившего к отчаянию.

Поэтому открылись глаза у них не следует воспринимать по отношению к предыдущему времени, до того, как они преступили заповедь, — ибо скорее тогда глаза у них были открыты, пока змей не уловил их своими нашептываниями, и разум их бодрствовал и видел, что нужно делать. Посему не то чтобы, не имея зрения, они обрели его во грехе, но напротив, будучи слепы при совершении греха, они вернули себе зрение по прекращении его. Ибо лукавый и злоначальный враг нашей природы, зная и сам из того, что претерпел, что после злого дела наступает осознание согрешения (хотя сам он не обратился к отрезвлению), и изведав на опыте, что после греха грешников преследует жало совести, говорит, предлагая Адаму и его спутнице согрешить преступлением [заповеди]: В тот день, в который вы вкусите от него, откроются глаза ваши (Быт 3:5). Затем, будучи изначально злокознен и отец лжи, он примешивает к огоньку истины всю тьму лжи и говорит: Будете, как боги, знающие добро и зло. Ибо они узнали добро и зло не как получившие божественное око, но ослепленные во грехе любовью к преступлению, после греха обрели отрезвление и осознание дерзновения.

Почему же после того, как открылись их глаза, они сперва чувствуют наготу детородных частей и стыдятся ее? Потому что страсть, исходящая от них, нападает сильнее прочих прегрешений, если ее не обуздывать законами целомудрия, и потому что когда в живом существе возникает позыв к соитию, вместе с ним обычно появляются и остальные страсти, и потому что с того времени и все другие грехи подлежат суду, так как совершенные до этого и духовный, и государственный закон по большей части относят к слабости рассудка и младенчеству.

16. Почему Моисей назвал землю безвидной (Быт 1:2)?

Моисей назвал землю безвидной, потому что она не обрела еще права быть зримой, поскольку ее покрывало разлитие вод, и сила и власть принадлежали бездне, которая, с одной стороны, заливала прирожденную сухость земли, а с другой, не позволяла той обрести собственное убранство, то есть виды растений, и трав, и прочую красоту цветов и плодов. Также земля была безвидна, потому что еще не было человека, который имеет зрение, чтобы ее видеть. Кроме того, ее справедливо можно было бы назвать безвидной, потому что, пока не появился свет, посредством которого видимое воспринимается зрением, она тоже не имела излучения, которым содействовала бы глазу. Так что даже если бы бездна была оттеснена, распределенная по собственным вместилищам, и земля украсилась бы растениями и прочим убранством, и присутствовал бы человек, могущий видеть, но еще не воссияло бы естество света, то и тогда бы она не считалась видимой.

Ясно же, что таким же образом и сам воздух, который, принимая световой луч, связует действие видящего с видимым, будучи посредником, — так вот, и он, хотя его, как и бездну, ничто другое не заслоняло и не лишало какой-либо собственной красоты, не был бы видим, пока свет не получил существования, и вода тоже. Поэтому и Моисей, зная, что воздух находился поверх воды, назвал его “тьма над бездной” (Быт 1:2), ибо пока освещающее сияние не проницало воздушное естество (ведь тогда еще не существовало его источника), и самому воздуху невозможно было стать видимым, и тем более бездне, поверх которой носилось воздушное дуновение. Из-за этого он по справедливости и называется тьмой. Ведь говорить, что дух, носившийся над бездной, был Божественным, пожалуй, значило бы вводить ограничение неописуемого и отделять Божественный промысел и призрение от других творений, над которыми он не носился. Быть может, это даже не достойно богословия, уделять место в созидании творения нетварной и блаженной природе, то есть Пресвятому Духу. Если же на сирийском языке5 Пресвятой Дух носится над водами и как бы высиживает их и животворит, я не стал бы осуждать это — ибо им до поры достаточно узнать, откуда бы то ни было, что Пресвятой Дух обладает животворящей и созидающей сущностью и силой.

Итак, земля и прочие стихии были невидимы по указанной причине и по [всем] вышеперечисленным, кроме одной: ни вода, ни воздух ничем не заслонялись. Однако если тьму кто-нибудь поймет не как отсутствие света, но как злоначального беса, а бездну — как подчиненные ему злые силы, то он будет блуждать вдали от истины и исполнится нечестивого мнения, не умея даже разглядеть последовательность повествования и порядок перечисления возникших чувственных вещей, историю которых написал Моисей, а также создание бестелесной и мыслящей природы, умозрение и срок, которым упорядоченно отграничивается говорящее об этом предание. Божиим же духом воздух назван, так же как и остальное, поскольку он творение и создание Его. Ибо Давид говорит о снеге, тающем от южных ветров: Пошлет слово Свое, и все растает, подует ветром Своим, и потекут воды (Пс 147:7). И речение “дух Божий” будет, пожалуй, равносильно Сотворил Бог небо и землю (Быт 1:1), — ведь и они Божии как творения, и дух подобным же образом есть создание и творение Его же, почему и правильно назван духом Божиим.

17. Почему [закон] воспрещает людям есть растерзанное зверем мясо (Исх 22:31)?

Этим повелением он постановляет, что людская жизнь должна отличаться от звериного поведения, ибо закон подразумевает, что у кого воспрещено быть одной и той же трапезе, у тех и все остальное, нравы, и образ жизни, и устремления, и дела очень различны. Зверь хватает, и отбирает, и весьма склонен к порывам, и не ведает законов человеколюбия, общности и кротости — от всего этого человеку подобает быть чистым и свободным. Так же и в отношении других страстей зверь несдержан и необуздан — а посему человеческая жизнь, проходя в воздержании и воспитании, представляет эти отличительные признаки и отвращается от не отмеченного этими признаками и не узнаваемого по ним как от зверя и звериной добычи и клеветника на домашнюю и разумную природу.

Если же кто-нибудь сказал бы, что посредством воздержания от растерзанного зверем искусное произведение, созданное по образу Божию, воспитывается и возводится к чистоте и делается непричастным всякой мерзости, как той, что оскверняет вкус, так и проходящей через другие ощущения (ведь соблюдение и предохранение в одном [ощущении] через него обеспечивает и для других подобную же чистоту от скверны и мерзости), то и это не было бы чуждо законодательному попечению и подобающему святым состоянию.

18. Как нужно понимать Да не явишься предо Мною пуст (Исх 23:15)?

Некоторые говорят, что следует пойти и поклониться Богу и принести те дары, которыми располагаешь, не потому что Бог имеет нужду в них (ибо чего может недоставать Богу?), но поскольку приносящий и от этого получает благодеяние. Ибо разве не будет вкушением дивного попечения и благодеяния то, в чем кто-либо удостаивается плодоносить Богу, и открывать через внешние [проявления] внутреннее благочестие, и посредством умилостивлений связывать себя как создание с Создателем, когда одно верно и усердно приносит, а Другой милостиво принимает? И что иное, если не это, может быть важнее и драгоценнее для разумного существа в смысле благодеяния и попечения, что приятнее и милее?

Но более подходящим было бы подразумевать здесь добродетель и благочестие, без которых никогда не следует являться перед Богом — ибо лишенный добродетели и благочестия, даже если он по видимости приходит к Богу, не увидит Его и не будет видим Ему — ибо нечестивый не увидит славу Божию и грешник не поведает оправдания Его (ср. Пс 49:16), но и Господь не знает делателей беззакония и не взирает на них благосклонным и дружественным оком. Посему следует приходить к Богу, лишь неся в душе добродетель и благочестие как дары, и исполнить Владычнее повеление, гласящее: Да не явишься предо мною пуст.

Следовало бы и в изысканиях о Боге и Божественном не быть лишенным благоговения и духовного суждения, ибо душевный человек не принимает того, что от Духа (1 Кор 2:14), и опрометчиво бросающийся на исследования о Боге никоим образом не отыщет истину (ибо сказано: Просите и не получаете, потому что просите не на добро (Иак 4:3)6), однако рассматривающий и исследующий то, что от Духа, духовно и с благоговением, придет к обретению истины и не обманется в своих стараниях — ибо неложен Тот, Кто обещал: Просите, и дано будет вам; стучите, и отворят вам (Мф 7:7).

19. Каким образом не противоречит одно другому, сначала сказать: И вот, все хорошо весьма (Быт 1:31), а потом разделить и назвать одних животных чистыми, а других нечистыми?

Много можно сказать по этому вопросу — ведь и до нас многие на него отвечали. Недалеко от точного смысла было бы утверждение, что чистое и хорошее не противоположны друг другу, — ведь хорошему противоборствует плохое, а чистому — нечистое, нечистое же и хорошее в точном смысле не противостоят. Поэтому если бы Он сперва сказал, что все хорошо весьма, а потом добавил, что нечто из этого хорошо, а нечто плохо, то это могло бы вызвать недоумение — но поскольку Он, сказав, что это весьма хорошо, назвал что-то чистым, а что-то — нечистым, Он избежал противоречия.

Но так можно было бы сказать в более общем и логическом смысле. Однако следует обратить внимание, что все хорошо весьма сказано о природе созданного, а чистое и нечистое — применительно к человеческому употреблению. Употребление же и природа весьма сильно различаются: многое по природе очень хорошо, но для пользующихся становится большим злом, не из-за собственной природы, но из-за порочности пользующихся. И чтобы придать достоверности настоящему рассуждению и с другой стороны, вот небо, это дивное и премудрое произведение, есть нечто весьма хорошее, но для тех, кто придумал, будто оно есть одушевленное и разумное существо и бог, и воздал почитание созданию вместо Создателя, кто, хотя можно было воспользоваться творением для прославления Творца, злоупотребил им и сделал из сотоварища по рабству господина, — для них прекраснейшее по природе оказывается гибельным и вреднейшим. При этом оно не теряет ничего из собственной прирожденной красоты, но из-за безрассудной дерзости и злоупотребления сотоварищей по рабству делается для них величайшим злом. Так что разные вещи природная красота и неподходящее употребление. Итак, все хорошо весьма в смысле природы, а употребление не у всего одинаковое и не для всех хорошо, не только в применении к человеческой природе, но даже по отношению друг к другу.

Возможно, и это разрешение не привело к особенной ясности, и следует еще подойти поближе. Поэтому мы утверждаем, что все хорошо весьма относится к определению миротворения и природы, а то, что нечто из этого чисто, а нечто нечисто, — не к миротворению и не к природе, а к определению жертвы и человеческого суждения. Миротворение же и природа отстоят от суждения и жертвы на несказанное расстояние, тем более что жертвы и суждения не всегда расцениваются одинаково, и чистое стало отделяться от нечистого не с начала мироздания, но получило это различие из-за некоторых обстоятельств. Ибо поскольку египтяне, у которых израильское племя было в услужении, многим животным воздавали божеские почести и дурно пользовались ими, которые были весьма хороши, Моисей, чтобы и народ израильский не был увлечен к этому скверному употреблению и не приписал бессловесным божеское почитание, в законодательстве справедливо назвал их нечистыми — не потому, что нечистота была присуща им от создания, ни в коем случае, или нечистое было в их природе, но поскольку египетское племя пользовалось ими не чисто, но весьма скверно и нечестиво. А если что-то из обожествляемого египтянами Моисей отнес к чину чистых, как быка и козла, то этим он не сделал ничего несогласного с настоящим рассуждением или с собственными целями. Назвав что-то из боготворимого ими мерзостью, а другое предав закланию, и кровопролитию, и убийству, он равным образом оградил израильтян от служения им и возникающего отсюда вреда — ведь ни мерзкое, ни забиваемое и подлежащее закланию не могло считаться богом у тех, кто так к нему относился.

Итак, миротворение Божие произвело все создания весьма хорошими и природа всего — самая наилучшая. Неразумное же и беззаконное людское употребление, осквернив многое из созданного, заставило что-то считаться и называться нечистым, а что-то, хотя и избежало наименования нечистого, дало повод боговидцу предусмотреть другой способ пресечь их осквернение, чтобы тем и другим образом изъять из мыслей израильтян многобожие и добиться безупречности. Ведь и наименование нечистого, и использование, отдающее жертвенное [мясо] чреву, не позволяет мыслить и даже просто вообразить в них нечто божественное или почтенное.

Если же кто-то скажет: “Тогда почему Ною, когда еще не был дан закон Моисеев, предписывается в Писании разделить чистых и нечистых и ввести их в ковчег (ср. Быт 7:2)?”, пусть знает, что никакого противоречия нет. Ибо это фигура предвосхищения (prolepsis), а если животные именуются не по тем признакам, по которым они распознавались тогда, но по тем, которые стали известны позже, то ничто не опровергает вышеприведенное рассуждение. Ведь и книгу Бытия пишет не Ной, который жил до закона, а Моисей, положивший закон о чистых и нечистых. Если же то, что впоследствии вошло в закон, было предвозвещено Ною, ничего удивительного, потому что и когда еще не наступило всеобщее крушение, он, получив знание о нем, не усомнился. Тогда как же он, услышав о различении чистых и нечистых, сообразил произвести их разделение? Только что сказанное отвечает и на это: тот, кто узнал о всемирном крушении прежде, чем оно наступило, и обрел благодать от Бога сохранить семя человеческого рода, никоим образом не замедлил и получить свыше распознавание чистого и нечистого, хотя употребление этих наименований еще не было в обычае.

20. Почему человек, отступивший от ереси, если его жизнь не опорочена, восходит в священство, а виновный в телесном осквернении, даже если отступит от беззаконных дел, не возводится в священнический сан?

Вызывающий недоумение вопрос вот в чем: отчего человек, оставив самое тяжкое прегрешение, ересь, может снискать священство, если не препятствуют другие дела, а мыслящий православно, если он запятнал руку кровью соплеменника, или разрыл могилу, или поддался вплоть до тела докучающему наслаждению, или был повинен в каком-то ином неблаговидном деянии, — уже нет, даже обратившись к покаянию и дав несомненное удостоверение беспристрастным судьям в том, что он очищен от скверны, ибо никто из таковых, даже если другие добродетели будут свидетельствовать в его пользу, не считается достойным священства.

Итак, вопрос этот старый и ставится таким образом. Если же кто-то правильно разрешил его, я бы с удовольствием поучился у него. Мое же поучение, если и не для всех, то, во всяком случае, для тебя состояло бы, наверное, в том, что избравшие нечестие исходили из намерения, которое не предпочло плохое, но искало лучшего, однако, обманувшись в священной любви к высшему, они уклонились к худшему, к которому не стремились. Посему в изначальном их устремлении процветало благо, а в неуспехе можно было бы сослаться на чахлую и слабую природу. И они, отступив от худшего, видят благосклонно взирающее на них прощение; другие же, с самого начала зная, что творимое ими дурно, но настроив на это свой ум, доставляют переходящим к благочестию великое превосходство над собой. Ведь те держались благого устремления, но, не желая того, были увлечены в противоположную сторону, а у этих изначально был дурной выбор и погибель в соответствии с намерением, и первым их мнение представлялось до такой степени наилучшим, что они гордились своим учением и иной раз предпочитали смерть отречению от убеждений, а вторые настолько сознавали зло, что сами в себе стыдились своих поступков, даже если никто больше о них не ведал, и считали заветным желанием утаиться от всех.

Итак, поскольку у одних цель была изначально благой (ибо они стремились к наилучшему), и перемена, происшедшая через уразумение, зиждилась на прочном основании, потому что ее утвердило истинное различение, они по большей части сохраняют крепость обращения к благочестию непоколебимой, а у других устремление было дурным с первого движения (ведь они не были в неведении, что принимаются за недолжное), и когда перемена происходит, но не может быть подкреплена непреложностью (ибо они не обрели ничего помимо известного им прежде, благодаря чему могли бы утвердиться прочнее), а воля в своем самовластии порывается то туда, то сюда, так что непонятно, куда она склонится, естественно, нелегко поверить им, что они уже никогда не вернутся к прежней порочности.

Прибавь, если хочешь, и такую причину: у тех и предшествующее, и последующее мнение равным образом объявляется открыто, и второе, не говоря о том, что оно часто превосходит первое, во всяком случае не уступает ему в отношении общеизвестности; а у других грех у всех на устах (люди ведь любят сплетничать о чужих делах), раскаяние же, происходящее в тишине и наедине, не только из-за своей потаенности до многих не доходит, но и подвергается суровому испытанию завистью, и знание об очищении не то, что столь же явно и очевидно всем (а ведь не следует соблазнять ни единого и из малых), сколь и известие о проступке, но даже близко не сравнимо.

22. Почему ангел не явился, прежде чем Иосиф помыслил отпустить Мариам, чтобы предотвратить этот замысел, но пришел воспрепятствовать ему, лишь когда тот перешел от замысла к действию? И почему он называет Деву женой Иосифа (Мф 1:20)?

Немало и блаженных наших отцов разбирали настоящий вопрос, и, как мне известно, некоторые из них говорили, что ангел пришел и удержал стремление праведника именно тогда, чтобы не понадобилось еще одного уверения, если бы он возвестил, что Дева беременна, но чтобы плод был свидетельством беременности. Возможно, и другие приводили причины такого рода, каждый насколько стяжал премудрости свыше. Мне же кажется, что все, что говорится и делается, тогда показывает собственную силу, когда дожидается своего часа, — ибо несвоевременность имеет обыкновение по большей части уменьшать силу действия. Посему когда Иосиф попал в мысленное затруднение, тогда и явился ангел, разрешая спор между помыслами.

А что он был в затруднении и колебался между противоположными ветрами раздумий, показывает замысел действия. Сказано ведь: Хотел тайно отпустить ее (Мф 1:19). Если бы он был убежден, что бремя ее чрева от незаконного зачатия, то, будучи праведен, и любя добродетель, и ненавидя беззаконие как никто другой, он, конечно, не захотел бы тайно отослать, и вообще отослать ее, но предал бы супружескую измену закону и наказанию, устраняя всякое возникшее против него недоброе подозрение и не отступая от предстательства за справедливость. Но он совершенно не был в этом убежден, ибо Дева давала много оснований, которые не позволяли ему так думать, — строгость жизни, скромность поведения, чистота повседневного быта, и, прежде всего, происхождение из знатного рода (ибо она была из царского и священнического племени) и посвящение с раннего возраста в храм. Эти и другие причины делали старца далеким от подозрения, не только того, что тяготеет к обвинению, но даже и того, что остерегается неприличия. Но с другой стороны, он не знал и того, что зачатие произошло от Божественного действия, — ибо дело Божией о нас заботы превышало всякое человеческое помышление и слово. Поэтому, терзаемый помыслами, он не мог понять, что ему сделать, чтобы не опозорить звание праведного и оказаться сохранившим благоугождение Богу.

И вот, когда он таким образом колебался, и человеческое его суждение не могло склониться ни в ту, ни в другую сторону, тут и прибыл ангел, когда требовалось и очень вовремя, укрепляя его разум, заволновавшийся там, где следовало стоять твердо, и сказал: Иосиф сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына и наречешь Ему имя: Иисус (Мф 1:20–21). “Не пребывай больше в затруднении, — говорит он, — и пусть противоборствующие мнения не внушают тебе недоумения относительно того, что следует делать — родившееся в ней есть от Духа Святого, а пришествие Духа Святого не может (и тебе это не неведомо) сойтись в одно с похотью плоти и усвоить одно и то же дело — необычайное слово, но оно есть благая весть еще более необычайного рождения. Есть от Духа Святого и Родит Сына — узри Сына даже прежде рождения, и когда Он родится, пусть сбывшееся пророчество будет тебе свидетельством истины благовествования и в остальном”. Ибо Кто знает и предвозвещает Сына, еще скрытого в покоях природы, Тот стал и Творцом бессеменно и неизреченно созданной плоти, и Стражем девства, не нарушившим печати как после, так и до рождения. И наречешь ему имя: Иисус. Но и наречение суждено свыше — ибо Он Иисус, потому что спасет людей Своих (Мф 1:21).

Не бойся принять Марию, жену твою, — это не только устраняет всякий страх, но и дарует изобилие великого веселия и нечаянных упований. Не бойся принять Марию, жену твою, — слыша, что Дева — жена твоя, ты узнаешь из сказанного о чистоте ее от всякого общения с мужчиной. Ведь если она соблюла девство неприкосновенным и незапятнанным для того, с кем сочеталась по закону, разве останется хоть тень подозрения, что она допустила любовь к кому-то другому? Став твоей женой по закону обручения, она сохранила себя выше и лучше даже предписаний закона — как же она потерпела бы дать другому возможность поступить беззаконно и променяла бы его благодарность на поругание, она, которая даже без поругания не согласилась поступиться девством? Итак, ты имеешь у себя несомнительное свидетельство чистоты, а потому не бойся принять Марию, жену твою. Ибо из того, что она соблюла для тебя девство неоскверненным, ты справедливо можешь получить неоспоримые доказательства и об остальном. “Смотри,” — говорит он, “и я называю ее твоей женой, а ты не изведал ее; и если даже того, по отношению к кому ей полагается называться женой, Дева явила чистым от общения с собою, то разве не ясно, что и любого другого, женой которого ни человеческое, ни Божественное слово ее не именует?”.

Так ангел посредством звания “жены” учит Иосифа быть чистым от всякой непозволительной мысли. А может быть, он именует ее женой и потому, что Иосиф не оставлял ее никакой заботой из тех, что мужья имеют о женах, — ведь он и прочим попечением о ней не пренебрегал, и лелеял ее, жившую вместе с ним в доме, и старался, как добропорядочный муж целомудренной жены, чтобы она почиталась выше всякого упрека и навета.

Если же он назвал ее женой, потому что Иосиф имел чин обручника, и как обычай не препятствует именовать обручников мужьями, даже если они еще не сошлись на ложе, так и позволяет звать их женами [невест], еще хранящих девственность, то мне нечего возразить. Ведь и праотец Иаков прямо называет своей женой ту, общения с которой он еще не изведал, я имею в виду Рахиль. Ибо он говорит Лавану, уже исполнив условие служения: Дай жену мою; потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней (Быт 29:21). Таков старый обычай называть женами и обрученных. Так что и отсюда можно понять, что наименование жены ни в чем не в ущерб девству.

А что именование “жена” не противоречит “деве”, становится очевидным из разделения рода, разбивающего естество на мужа и жену, — ибо слово “жена” охватывает не только тех, кто познал мужа, или тех, кому довелось провести юношеский возраст в неприкосновенности девства, но и женский пол до созревания, вплоть до новорожденных, так же, стало быть, как и наименование “муж” распространяется и на тех, кто родил детей, и на пребывающих в холостом состоянии, но и на тех, кто младше по возрасту, вплоть до младенцев. Вот так и из принятого словоупотребления можно понять, что слово “жена” не устраняет достоинство девства. И еще более нас этому учат священные речения Моисеевы, ибо они не однократно, но много раз называют Еву женой Адама, когда она еще блистала девственной красой и цвела беспорочными вешними цветами рая, и была далека от преступления владычней заповеди, и житие ее было выше обнажения и совета змиева, когда, как ты можешь судить из очевидной действительности, и самым помыслам ее, многократно названной женою Адамовой, не досаждало телесное наслаждение, потому что она была достойна лучшей участи, нежели страдать в борьбе с плотскими возбуждениями.

23. Что значит: Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло (Быт 3:22)?

Мне известно, что, по мнению некоторых, настоящие слова выражают иронический смысл и порицают Адама, поскольку он, много возомнив, потерял из-за собственного безрассудства даже то, что держал в руках по человеколюбию Создавшего. Другие же, предлагая похожее толкование, считают, что имелось в виду нечто иное, — они утверждают, что эти слова суть издевка и насмешка над Адамовыми превратностями. А третьи считают, что здесь высмеивается происшедшее, когда человек, вознесясь помыслами выше собственной природы, был низвержен даже с того чина, который был удостоен Создателем занимать. Все это близко одно к другому и развивается из той же посылки, хотя по видимости и разделяется на разные ответвления.

Я не думаю, что было бы мудро отвергать эти толкования, однако полагал бы более логичным понимать это священное изречение в ином смысле. И в каком же? Так как Адам вместо подчинения законам похитил достоинство законодателя, он, вместо того, чтобы пользоваться попечением и руководством свыше, вверил жизненные дела собственной воле и промыслу и посчитал, что у него хватит сил без Божественного дозволения и одобрения Высшего отличать добро от зла (ведь если бы он не решил и не постановил этого для себя, он ни в коем случае никогда бы не пришел к тому, чтобы возвысить себя до величия Первого Начала, Которому от века присуща врожденная и непостижимая премудрость судить и различать добро и зло; и он не осмелился бы ставить свое устремление впереди Различения, владычествующего над всем и расточающего всяческие милости через знание; и не вручил бы собственной воле, вменив ни во что Божественную заповедь, все распоряжение о том, как надлежит поступать), — итак, поскольку, говорит Бог, он делом обличил себя, вверив самому себе устроение жизни и уже не хочет повиноваться Нашим повелениям, но злоупотребил данной ему свободой воли для оскорбления Давшего и посчитал себя одним из Нас, законодателем, а не законопослушным, промыслителем, а не нуждающимся в промысле, владыкой, а не подвластным, лучше изгнать его из рая, прежде всего вот по каким двум причинам: во-первых, чтобы, впав в несвоевременное и лишенное руководства вкушение неги, он не скатился к худшим прегрешениям, а во-вторых, чтобы, бедствуя в трудах и работах изгнания, он постиг из самых дел и опыта страданий меру собственной силы, и [понял], что гораздо лучше было бы ему поставить движения разума и поведения в зависимость от Нашего промысла, и сколько ему недостает, чтобы самому от себя знать добро и зло.

Упомянутые же прежде изъяснения этих слов не оставляли бы желать ничего лучшего, если бы для нас было привычно видеть, как наши священные книги указывают и намекают на противоположное высказанному издевательским, ироническим и насмешливым образом. То, что я говорю, пока не имеет непосредственной силы — ведь ничто не препятствует тому, чтобы в пространных сочинениях изредка попадалось и необычное, — но разве оборот, содержащий сравнение и уподобление, не ослабил бы язвительности издевательства, иронии и насмешки? Ибо если бы сказанное было правдоподобно, нужно было бы, напротив, остерегаться всякого слова, смягчающего резкость и горечь упрека. Но как один из Нас уменьшает суровость иронии и сглаживает жесткость поношения. Ведь далеко не одно и то же сказать в порицание: “Вот, Адам стал одним из Нас”, и: Как один из Нас, потому что первое несет беспримесное, мощное и разящее поругание, а второе, через сравнение и уподобление, делает нарекание как бы разбавленным и умеренным. И какой смысл в том, чтобы одновременно издеваться и смягчать издевательство, в то время как можно было с самого начала не прибегать к приему издевки?

Кроме того, подумай и вот о чем: если слова Вот, Адам стал как один из Нас были речью издевающегося, насмехающегося или говорящего иронически, то невозможно понять, какую связь с ними или последовательность имеет продолжение высказывания. Ведь это подобно тому, как если бы Он говорил: “Поскольку Адам, обманувшись в надеждах, полагаясь на которые он возгордился, даже против воли оставил безрассудное устремление, и кичливость его сменилась сокрушением, и объял его стыд наготы”, — а затем продолжил: “Вот поэтому надлежит изгнать его из рая, чтобы приобретенная им дерзость и надменность, сделав десницу его более отважной, не подвигла на похищение того, к чему прежде он не осмеливался даже прикоснуться”. Разве в этом есть какая-либо логическая последовательность или свободный от противоречий смысл? И продолжение, скорее всего, означает именно сказанное выше — ведь Он говорит: И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно (Быт 3:22). Ибо разве не ясно — если он осмеивается за то, что обманулся в своих ожиданиях, то тем самым показывается, что вся его сила перешла в слабость, и что он претерпел лишение того дерзновения, которым похвалялся, и что не подобало ограждать от него, занятого своей [бедой], то, что прежде не было ограждено, поскольку неуспеха в желаемом и сломленной бодрости духа было достаточно, чтобы отвлечь его от вторичной дерзости. Очевидно и то, что насмешка явно обличает утрату им смелости в помыслах и слабость, а преграждение доступа к древу жизни свидетельствует, что после грехопадения он был в полной силе и отваживался делать то, чего прежде не мог, — ведь никто не удерживает того, кто сам себя удерживает. Вот немногое из многого.

Однако некоторые более хитроумные люди говорят, что вот, Адам стал как один из Нас относится не к превосходству Троицы, но имеет в виду множество служебных бестелесных сил. Я же не вижу, каким образом это рассуждение, помимо того, что против него имеют силу и вышеназванные доводы, вообще может быть здесь применено. Ведь в нем нет издевки над советом змия, а Адам никогда не был уличен в том, что он воспылал желанием принять ангельскую природу. Да он немного и отстоял от ангельской славы, живя в раю и, благодаря промыслу Создателя, пользуясь бессмертием. Вот поэтому мне не легче согласиться и с таким истолкованием речения, тем более что часть речи, употребленная вместо имени, стоит в такой форме, которая обозначает первое, а не третье лицо.

Может быть, чьи-то еще умозрения более божественны и совершенны, чем изложенные выше, мне же бич многих следующих одно за другим искушений не дает запомнить эти умозрения и не оставляет никакой возможности для исследования (вот до чего довела нас людская зависть). Однако ни один предлог молчания (хоть их и много) не помешал мне по твоей любознательнейшей просьбе высказать то, что можно было, согласно моему пониманию. Но в кратком и обзорном рассмотрении и при таких временах сказанного будет тебе достаточно. Если же и ты что-то к нему прибавишь, то окажешь себе не меньшую услугу, чем и мне, учителю. А может быть, получив от тебя некий толчок, и мы сможем, если Моисеево боговидение не оттолкнет прочь наше старание, и особенно если благосклонностью Божества уменьшатся объявшие нас бедствия, помыслить что-то более мудрое об этом предмете.