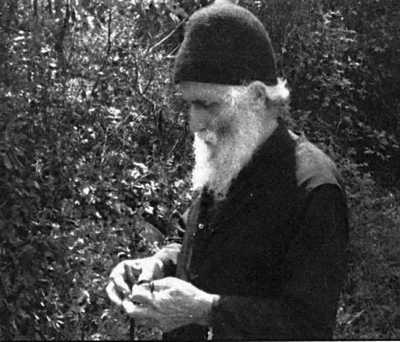

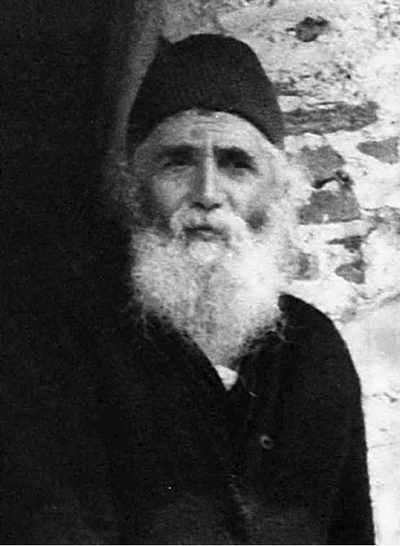

В ближайшее время старец Паисий Святогорец будет прославлен в лике святых. Предлагаем вашему вниманию житие старца, составленное иеромонахом Исааком.

Предисловие

В последние годы увидели свет различные книги и публикации о Блаженном Старце Паисии Святогорце. Они действительно оказали духовную пользу многим и сделали имя Старца еще более известным. Однако в основном в них идет речь об учении и чудесах Старца Паисия. Биографические сведения, содержащиеся в этих книгах, — минимальны.

Убедившись в необходимости составления систематического жизнеописания отца Паисия, одно из его духовных чад — наш Старец, иеромонах Исаак, — решился взять этот труд на себя. Отец Исаак вместе с монахами своего братства начал составление «Жития» Старца Паисия приблизительно через два года после его кончины (Старец Паисий почил о Господе 29 июня/12 июля 1994 года). Труд близился к завершению, когда кончина самого отца Исаака (3 июля/ 16 июля 1998 года) отложила издание на неопределенное время.

«Житие» оставалось неопубликованным, оно еще нуждалось в исправлениях и дополнениях. Между тем, из-за трудностей, возникших после кончины нашего Старца, отца Исаака, продолжать работу над книгой было для нас невозможно. Кроме этого, осознавая свою очевидную непригодность для столь ответственного труда, мы более трех лет вообще боялись прикоснуться к «Житию».

Завершить работу нас побуждало желание нашего Старца, отца Исаака, и труд, проделанный им ради того, чтобы «Житие» Старца Паисия увидело свет. Кроме этого, многие братья и сестры во Христе также побуждали нас довести дело до конца.

Иногда у нас опускались руки. Мы были готовы оставить этот чрезвычайно сложный и ответственный труд. Нами овладевал страх того, что мы исказим облик Старца и вместо пользы принесем духовный вред и соблазн. Мы чувствовали себя подобно маленькому ребенку, который, пытаясь говорить о чем-то великом, превосходящем его меру, не находит слов и не может выразить то, что он желает.

При жизни отца Паисия мы не считали необходимым записывать его слова, фотографировать его самого или собирать о нем биографические сведения с тем, чтобы когда-нибудь составить его жизнеописание. Нас наполняло само его присутствие, нам было достаточно уже того, что мы его видели и слышали. Возможно, кто-то посчитает это упущением. Однако наша совесть спокойна от того, что мы не делали ничего, что могло его огорчить.

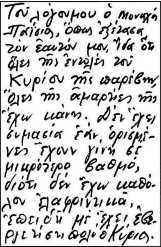

Единственным исключением были немногие записи, сделанные нами для того, чтобы не забыть ответы отца Паисия на личные вопросы, связанные с нашей ежедневной монашеской жизнью. Отвечая нам, Старец приводил примеры из своего подвижнического опыта, рассказывал о пережитых им сверхъестественных событиях и демонических искушениях. Однако в основном мы опирались на то, что сохранилось в нашей памяти. Многое из того, что запомнилось, мы слышали от него неоднократно. И сейчас — к общей пользе наших братьев и сестер мы передаем на бумаге его слова, начертанные им в наших сердцах.

Узнав о составлении «Жития», многие миряне и священнослужители — по собственной инициативе или по нашей просьбе — предоставили в наше распоряжение немало ценных документов: писем Старца Паисия, фотографий, записей и свидетельств очевидцев. Весь этот материал, привнесший в «Житие» Старца немало ранее неизвестных страниц, был использован с осторожностью и ответственностью. После многократного просеивания и отбора было оставлено лишь то, что действительно заслуживало доверия. Не все в предоставленных сведениях соответствовало действительности и духу Старца. Некоторые люди от нерассудительного благоговения что-то преувеличивали, а другие, возможно, поняв Старца неправильно, передавали его слова искаженно. Были и такие — совсем немногие, — кто высказывался о Старце отрицательно — возможно, делая это по неведению, а не по злому расположению. Пусть Бог не вменит им этого в грех.

«Начало словес Твоих истина», и поэтому главным принципом при работе над «Житием» мы тоже избрали истину. Мы старались представить Старца таким, каким мы его знали, таким, каким он был, — избегая порождаемых любовью и восторженностью преувеличений.

Значительная часть «Жития», по сути, является автобиографией Старца Паисия, поскольку главным источником сведений был он сам. Большинство повествований исходят непосредственно из его неложнейших уст. Однако в действительности мы написали очень немногое. Будучи скудным и слабым, наш труд не дает исчерпывающей картины духовного богатства Старца. Мы не только не превозносим, но — отнюдь не желая того — во многом преуменьшаем его образ. Причины этого в следующем.

Его внутренняя жизнь — как жизнь любого святого — проходила «втайне», невидимо для других. Чтобы помочь нам в нашей монашеской жизни, Старец открывал немногое — по большей же части происходившее с ним осталось неизвестным. Когда он был жив, в нашем общении с ним преобладала скрывавшая его духовное величие человеческая сторона. Но главная причина в том, что наши сердечная слепота и несовершенство помешали нам увидеть Старца более духовно — что помогло бы воссоздать его образ с большей достоверностью. Будь наше духовное состояние лучше, это, безусловно, отразилось бы и на настоящем труде. Как известно, наиболее верно описать жизнь Святого может человек, восшедший в такую же меру и такое же состояние. Сам Старец Паисий говорил, что жития Святых, написанные Святыми, восхитительны.

Итак, поскольку «студенец есть глубок и почерпала не имамы» то есть наших духовных сил недостаточно для того, чтобы показать духовное величие Старца, мы ограничились простым и точным изложением сведений о нем, стараясь быть лишь достоверными свидетелями и ничем больше.

Но, несмотря на это, даже сквозь неуклюже написанные нами страницы, проявляется образ Старца Паисия — человека, который с легкой простотой движется в пространстве между землей и Небом, насмехается над диаволом — одновременно сострадая его падению — и общается со множеством Святых. Старец предстает перед читателем совершенно нищим, но при этом низводящим своей молитвой с Неба на землю богатейшие благословения. Он выглядит физически слабым и немощным, но при этом настолько могучим и наполненным огнем Божественной Благодати, что перед ним отступают даже законы естества. Он живет в пустыне, но при этом — очень близок к нуждам людей; строгий аскет по отношению к себе самому, он до самопожертвования человеколюбив по отношению к убогим, страдающим и несправедливо обиженным.

Поместить в один том все сведения о Старце было бы невозможно. Поэтому из множества описанных случаев выбраны наиболее характерные и поучительные. В книгу не вошло учение Старца (объемом в несколько томов), множество писем и более двухсот свидетельств о совершенных им чудесах. Но мы и не ставили перед собой цели представить читателю просто «список чудес». Вполне естественно, что в человеке, восшедшем на вершину добродетелей и стяжавшем Божественную Благодать, действенно открываются благодатные дарования и он творит чудеса. Однако вопрос состоит в том, как достичь этой вершины, каким путем надо идти и каким образом подвизаться против страстей и искушений. Поэтому даже более, чем чудеса Старца, нас трогали и трогают его великое самоотречение, его любочестные подвиги ради любви ко Христу, его монашеская акривия и тонкое чувство духовной жизни, его редкая рассудительность, жертвенная любовь к каждому человеку и святоотеческое мудрование, способное принести покой каждому сердцу.

Книга «Житие Старца Паисия Святогорца» состоит из двух частей. В первой части вниманию читателя предлагается«Пространное житие» Старца. Мы старались как можно проще, но и в наиболее целостном виде показать подвижнический путь Старца от рождения до кончины, следуя хронологии и внешнему течению его жизни. Основа каждой из четырнадцати тематических блоков первой части — то географическое место, где Старец жил в те или иные годы. Главы содержат биографические сведения о Старце, описания его подвигов, свидетельства о чудесах, многообразных дарованиях и помощи людям.

Вторая часть книги, озаглавленная «Добродетели, дарования и приношение Старца миру», —это необходимое дополнение и пояснение к первой части. Знакомство с ее содержанием позволит читателю узнать Старца глубже и понять его полнее. Каждая из двух частей книги независима от другой — они могли быть изданы и как два отдельных тома, — но все же они связаны между собой глубоким внутренним единством. Вторая часть — это тоже жизнеописание, однако оно не следует хронологической канве, а содержит биографические сведения, разделенные по различным темам.[1]Центральное понятие второй части — Божественная Благодать. Для того чтобы Ее стяжать, Старец сначала подъял борьбу против страстей и греха и впоследствии явился«добрым строителем различным Благодати Божия»[2]

В тематическом блоке «Добродетели» различные случаи из жизни Старца описываются так, чтобы читатель мог извлечь для себя практическую пользу. Они разделены по главам, основное содержание которых составляет добродетель, поставленная в название каждой главы. Учение Старца о той или иной добродетели в главы не включено — за исключением немногих лаконичных и наиболее характерных отрывков. Однако там, где было необходимо что-то подчеркнуть, для того чтобы лучше показать дух Старца, отрывков из его поучений приводится больше.

О проявлениях дарований Старца — многообразных и сверхъестественных — ярко свидетельствуют другие люди и поступки самого отца Паисия. Из множества свидетельств были выбраны немногие — наиболее показательные. Эти свидетельства, также разделенные по тематическим главам, приводятся без комментариев — за исключением случаев, где пояснения были необходимы.

Масштабы, глубину и достоинство Приношения Старца миру было бы невозможно описать и объективно оценить на немногих страницах этой книги. Имея в себе разнообразие Божественных дарований, Старец естественно и непринужденно, без человеческих потуг и надрывных усилий передавал богатство Божественной Благодати погибающим от голода душам. В нашей книге упоминаются лишь некоторые из сторон его Приношения — то, в чем он особенно помог людям.

Желая избежать неточностей и ошибок, мы представили написанное нами на суд и проверку духовных чад Старца Паисия и других отцов. Выражаем многую благодарность и признательность нашим духовным братьям за сделанные ими исправления и дополнения. Их помощь в работе над книгой шла от всего сердца и была существенной. Без нее «Житие» Старца вышло бы очень несовершенным и содержало бы много ошибок.

Мы благодарны братьям и сестрам, принявшим участие в работе над книгой и предоставившим в наше распоряжение различные сведения, а также всем, кто проверял и правил текст, потратив много времени и труда ради того, чтобы эту работу закончить. Выражаем также признательность тем, кто старался сделать издание лучше и содействовал его выходу в свет через десять лет после кончины Старца.

Особую благодарность выражаем нашему многоуважаемому Старцу Григорию, постриженику Старца Паисия и духовнику женского монастыря Честного Предтечи в селении Метаморфоси на Халкидике, за то, что он всячески поддерживал нас во время работы над книгой и взял на себя издержки, связанные с типографскими и другими расходами по греческому изданию настоящего «Жития».

Считаем необходимым сделать некоторые замечания, облегчающие читателю знакомство с книгой.

Многое из действий и слов Старца становится понятным из общего контекста его жития. Не следует нерассудительно обобщать все, что говорил Старец. Некоторые его слова были произнесены по конкретному случаю и не предназначались для всех. Как говорил сам Старец: «Одно и то же лекарство может принести и пользу, и вред — в зависимости от организма человека».

В книге говорится об отношении Старца к различным общецерковным, национальным, общемонашеским и другим проблемам. Необходимо подчеркнуть, что позиция Старца была совершенно духовной и бесстрастной. Поэтому и в книге эти вопросы освещаются без малейшего желания кого бы то ни было задеть или скомпрометировать.

Свидетельства очевидцев помещены в книгу в том виде, в каком они были нам переданы. Некоторые обширные свидетельства были сокращены без изменения общего смысла. Были учтены желания тех, кто подавал свидетельства с просьбой не называть их имени.

Даты приводятся по старому стилю. Там, где дата приводится по новому стилю, стоят буквы: «н. ст.».

Заканчивая вводную часть, признаемся в том, что на этих страницах мы не в состоянии по достоинству выразить Старцу нашу признательность и благодарность за все то, что он нам дал. Мы можем лишь сердечно просить его простить нас, если в чем-то мы согрешили против его любви, и в особенности за то, что дерзнули издать его «Житие». Однако просим Старца молиться о том, чтобы Бог просветил умы читающих эту книгу, чтобы они поняли ее правильно и получили духовную пользу. Осознавая свои несовершенства и недостатки, мы с благодарностью примем любые замечания и советы, происходящие от стремления к более ясному проявлению истины.

Если читатель встретит в описании благоуханных подвигов Старца какие-то ошибки, то виноват в них не Старец Паисий и не его биограф отец Исаак, но те, кто завершил работу над этой книгой и ее издал.

Однако если чья-то душа, согревшись огнем подвигов Старца Паисия, сама начнет духовную борьбу, то пусть она прославит покланяемое имя Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,«Ему же слава и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки.Аминь».

Часть первая

ПРОСТРАННОЕ ЖИТИЕ СТАРЦА

Глава первая

Акритские Фарасы

Родина Старца Паисия — акритское[3] селение Фарасы, или Варасио. До Обмена Населением[4]это было зажиточное греческое село — оплот православной веры, греческого языка и культуры в каппадокийской земле. К Фарасам относились еще шесть более мелких селений. Села эти находились примерно в двухстах километрах южнее главного города Каппадокии — Кесарии. Несмотря на свою оторванность от единоплеменников и единоверцев в глубинах Малой Азии, фарасиотам удавалось неискаженно хранить Православие, эллинское самосознание и греческий язык.

Фарасиоты славились мужеством. Благодаря их отваге нога турецких разбойников-четов не ступила в их село, сохранившееся как свободный островок Эллады на окраинах далекой Каппадокии. Поэтому в Фарасах находили прибежище многие греки, гонимые турками. Фарасиотов по справедливости называли маккавеями.[5]

Не уступали мужчинам в мужестве и героизме и фарасиотские женщины. Однажды турки гнались за группой фарасиотских женщин, желая их схватить. Эти женщины — среди которых были и родственницы Старца, — чтобы не подвергнуться унижениям в турецких гаремах, предпочли броситься в реку и утонуть, сохранив таким образом свою веру и честь.

В Фарасах насчитывалось пятьдесят церквей. Некоторые из них в византийскую эпоху были монастырями и переживали расцвет. Также в округе находилось множество святых источников, славившихся своими чудесами по всей Каппадокии. Центральный храм Фарас, освященный в честь святых преподобномучеников Варахисия и Ионы, был построен на месте, где, согласно Преданию, эти Святые в середине четвертого века приняли мученическую кончину.

Фарасиоты были продолжателями выдающегося, берущего свое начало от великих Отцов-каппадокийцев, аскетического Предания. Они любили Церковь, имели благоговение и подвижнический дух. Весь год в посты и постные дни большинство фарасиотов вкушали пищу и пили воду один раз в день — в девятом часу по византийскому времени[6].

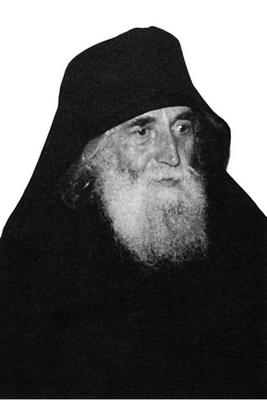

Последним ярким и совершенным выражением следования этому Преданию был приходской священник села — святой Арсений Каппадокийский[7](1841-1924). Видя его святую жизнь и многие чудеса, к нему стекались не только христиане, но и мусульмане со всей Каппадокии.

Семья старца

Жившие в этой благословенной среде предки Старца Паисия отличались особенным благоговением.

Его бабушке, Хаджи-Христине, принадлежал небольшой храм в честь святого Архангела Михаила, расположенный в значительном расстоянии от села. Время от времени она уединялась в этом храме и проводила время в безмолвии, молитве и посте. Однажды, когда зимой ее завалило в этой церквушке снегом, она каждый день находила на церковном подоконнике горячий хлеб. Она молилась и ела этот Божественный дар. У Хаджи-Христины был также свой дом в Адане[8]. Там она принимала святого Арсения, когда тот пешком приходил в Адану, совершая паломничества на Святую Землю.

Первоначально предки Старца носили фамилию Хаджидигенис. Потом они были вынуждены взять как фамилию имя прадеда Старца, которого звали Феодосий. Отца Старца сначала звали Продромос Феодосиу, однако из-за преследований со стороны турок Продромос был вынужден еще раз сменить фамилию и стал называться Эзнепидис, что значит «иностранец». Отец Старца принадлежал к благородной фарасиотской семье, которая из поколения в поколение начальствовала в Фарасах. Имея административный дар, Продромос оставался старостой несколько десятилетий. Он был верующим и благоговейным человеком и особенное благоговение имел ко святому Арсению, во всем оказывая ему послушание.

Отец Старца был хорошим мастером, его руки прекрасно справлялись с любой работой. Он трудился в Фарасах как крестьянин, но, кроме этого, имея плавильную печь, занимался выплавкой железа. Мужественный, отважный и легко идущий на риск человек, он уже в юности начал исследовать нехоженые места вокруг Фарас и подниматься на неприступные скалы. В шестнадцать он ранил льва и вступил с ним в схватку. Он очень любил Родину, имел меткий глаз, твердую руку стрелка и бесстрашный воинский дух. Он много раз спасал свое село от четов. Однажды, одевшись богатой турчанкой, он пришел в их логово, разыскал главаря, отнял у него винтовку и вместе с другими молодыми фарасиотами прогнал разбойников. Много раз Продромос подвергался опасности, однажды турки даже взяли его в плен, но молитвы преподобного Арсения его хранили.

Когда, будучи старостой села, он ходил в Аданы на прием к Кемалю[9], тот, отдавая должное его мужеству, приветствовал его так: «Добро пожаловать, ромейский паренек-молодец».

Когда началась греко-итальянская война[10], Продромос, уже живший в Греции, невзирая на свои немолодые годы, был захвачен юношеским пылом и хотел идти на фронт добровольцем.

Этот человек отличался справедливостью, братолюбием и милосердием. Когда греческое правительство выделило земельные участки для переселенцев из Малой Азии, старик Продромос, оставаясь старостой беженцев-фарасиотов и в Конице, в первую очередь позаботился о том, чтобы участки получили другие фарасиоты. Для своей семьи оставил самый плохой надел — наиболее бесплодные участки земли. Расчищая и разрабатывая эти никогда не паханные наделы, он жег заросли колючих кустарников. Тогда от огня и дыма повредились глаза старика.

Мать Старца звали Евлогией[11]. Она происходила из рода Франгопулосов и приходилась родственницей преподобному Арсению Каппадокийскому. Это была благоразумная, трудолюбивая и очень благоговейная женщина, воспитанная на наставлениях преподобного Арсения. Замуж за Продромоса Эзнепидиса Евлогию выдали совсем юной, в пятнадцатилетнем возрасте.

Эти благословенные люди родили десятерых детей. Первенцы — Екатерина и Сотирия — умерли во младенчестве. Когда преподобный Арсений крестил их третьего ребенка, тоже девочку, он велел дать ей имя Зоя, что значит «жизнь». С тех пор никто из их детей не умирал. Имена детей Продромоса и Евлогии (по старшинству) следующие: Зоя, Мария, Рафаил, Амалия, Харалампий, Арсений (впоследствии Старец Паисий), Христина и Лука. До сих пор живы Рафаил и Христина.

Крещение и отъезд из родных мест

Итак, в Фарасах, на каппадокийской земле, вырастившей многих Святых, 25 июля 1924 года, в день Успения святой Анны, родился Старец.

При Крещении родители хотели дать ему имя деда — Христос. Однако преподобный Арсений сказал бабушке младенца: «Послушай, Хаджианна, ведь я окрестил тебе столько детей! Неужели ты не дашь хоть одному из них мое имя?» А родителям Старца преподобный Арсений сказал: «Хорошо, вот вы хотите оставить кого-то, кто пошел бы по стопам деда. А разве я не хочу оставить монаха, который пошел бы по моим стопам?» И, повернувшись к крестной матери, произнес: «Скажи: Арсений»[12]. То есть Преподобный дал Старцу свое имя и свое благословение, а также предвидел, что он станет монахом, как и произошло в действительности[13].

В том же году, когда родился Старец, произошел Обмен Населением и греки Малой Азии были с корнем вырваны из родного отеческого края. Вместе с остальными фарасиотами и преподобным Арсением семья Старца отправилась в горький путь эмиграции. На корабле, в давке и толчее, кто-то наступил на младенца, и его жизни угрожала опасность. Но Бог сохранил избранного Своего живым, потому что ему предстояло стать поводырем многих душ в Небесное Царство. Потом сам Старец — разумеется, по смирению — говорил: «Если бы я умер тогда — только что получив Благодать Святого Крещения, — то меня бросили бы в море и мое тело съели бы рыбы. Какая-нибудь рыбешка сказала бы мне за это, по крайней мере, «спасибо», и моя душа пошла бы в Рай». Старец подразумевал, что, оставшись в живых, он якобы не сделал ничего доброго.

Приплыв в Грецию, беженцы недолгое время пробыли в порту Пирея, а затем были переведены в крепость острова Керкира[14], где преподобный Арсений скончался и был погребен, согласно его собственным пророческим словам: «Я проживу в Греции сорок дней и умру на острове». С Керкиры беженцы перебрались сначала в одно селение недалеко от Игуменицы,[15] а окончательно осели в Конице[16].

Новопросвещенный Благодатью Святого Крещения сорокадневный младенец Арсений был привезен своими родителями на землю Матери-Эллады. Тогда — среди множества беженцев — он был никому не известен. Пройдут годы, и — став известным во всем мире — он будет вести множество людей к познанию Бога.

Глава вторая

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ ПОДВИЖНИЧЕСТВА

Воспитаниев «обучении и наставлении Господнем»

Маленький и благословенный Арсений, впитывая материнское молоко, учился у своих родителей благоговению к Богу. Вместо сказок и детских историй они рассказывали ему о жизни и чудесах преподобного Арсения. В мальчике зародилось восхищение и любовь к Хаджифенди — так звали Преподобного в Фарасах. Уже с малых лет он хотел стать монахом, чтобы походить на своего Святого.

Вторым человеком, который после преподобного Арсения оказал самое благотворное влияние на всю жизнь Старца, была его мать. Он чувствовал к ней особую любовь и помогал ей, насколько было в его силах. От нее он научился смиренномудрию. Она советовала ему не стремиться побеждать сверстников в играх, чтобы потом не гордиться этим, и даже не стремиться первым занимать место в шеренге одноклассников, потому что, как она говорила, «первым или последним ты туда встанешь — никакой разницы нет».

Кроме этого, мать учила его воздержанию: не разрешала ничего есть до тех пор, пока не придет время принятия пищи. Нарушение этого правила она считала тяжелым грехом, подобным блуду.

Мать помогала ему приобрести простоту, трудолюбие, хозяйственность и быть внимательным в общении с другими. Она учила его никогда не произносить имя искусителя — диавола.

Дважды в день вся семья молилась перед домашним иконостасом. Однако мать продолжала молиться и занимаясь делами по хозяйству — она творила Иисусову молитву. Родители Старца отличались таким благоговением, что брали с собой антидор даже на гумно[17].

Маленький Арсений, имея острый ум и живой интерес ко всему, быстро усваивал все доброе, услышанное от родителей.

Следуя их примеру, он научился поститься, молиться и ходить в храм Божий. Он был самым любимым из всех детей в семье. «Мой отец, — рассказывал Старец, — любил меня, потому что я имел склонность к машинам и инструментам и мои руки справлялись с любой работой. А вот моя мать любила меня за то ложное (то есть небольшое) благоговение, которое у меня было».

Детское подвижничество

Выучившись хорошо читать, Арсений раздобыл Священное Писание и каждый день читал Святое Евангелие. Также он где-то доставал Жития Святых и читал их, получая истинное наслаждение. Он собрал целую коробку с Житиями. Возвращаясь из школы, он не хотел даже есть — сперва бежал к своей коробке, доставал какое-нибудь Житие и зачитывался. Его старший брат — несмотря на то что был человеком благоговейным — прятал от него Жития. Он опасался, что Арсений слишком увлечется церковными книгами и это плохо отразится на его учебе. Арсений ничего не говорил, находил другие Жития и продолжал питать себя духовно. Однажды, видя, что Арсений снова читает какое-то Житие — старшему брату не доводилось даже слышать имя этого Святого, — брат поразился: «Где же ты его снова раздобыл — этого Святого?»

Благоговейная жительница Кониц Екатерина Патера вспоминает о Старце: «Он очень любил Церковь и все церковное. Однажды я его спросила:

— Дитя мое, ты сегодня что-нибудь кушал?

— Нет. А как я могу есть, когда моя мать все варит в одной кастрюле: и мясное, и постное. Кастрюля впитывает в себя мясо, и я не могу есть даже постную пищу, которая в ней приготовлена.

— Дитя мое, но ведь твоя мать такая чистюля, она хорошо моет посуду водой с золой…

— Нет, — отвечает, — я из этой посуды есть не могу.

Он без конца все постился и постился и куда-нибудь уходил, чтобы быть одному и молиться».

Об этом свидетельствует и брат Старца: «Арсений со второго класса начальной школы читал духовные книги, уединялся и много молился. В играх — подобно другим детям — он участия не принимал».

Врожденное призвание к монашеству проявилось в Арсении рано. Он чувствовал великую любовь к Богу, и его молитва была выражением этой любви. Под великие праздники он не ложился спать, зажигал лампадку и молился, всю ночь простаивая на ногах. Старший брат не давал ему вставать по ночам и читать Псалтирь, силком укладывая в кровать и закутывая одеялами. Но, в конечном итоге, все чинимые братом препятствия не только не сломили ревности Арсения, но еще и приумножили его любовь к Богу.

Когда Арсения спрашивали, кем он станет, когда вырастет, он с твердостью отвечал: «Монахом». Бог устроил так, что, вступив на добрый путь еще ребенком, Арсений впоследствии не мучался вопросом о том, какую жизнь ему избрать. Перед ним открывался только один путь — ангельская жизнь иноков.

Прочитанное в Житиях он старался применить к себе. Как-то он прочел, что если ты боишься находиться в каком-то месте, то надо приходить туда почаще, чтобы этот страх изгнать[18]. Поскольку Арсений боялся ходить через кладбище, он решил пойти туда затемно, чтобы избавиться от этой боязни. Тогда он учился в четвертом классе начальной школы.

«Днем, — рассказывал Старец, — я приглядел на кладбище одну пустую могилу. Когда стемнело, мое сердце отчаянно забилось, однако я пошел на кладбище и залез в эту могилу. Сначала было страшно, но потом я освоился. Просидев в могиле немало времени, я осмелел, привстал в ней, вылез наружу и стал бродить от одной могилы к другой. Но я старался, чтобы меня не увидели и не приняли за призрак. Именно это и было нужно: сходить на кладбище три раза, просидеть там до поздней ночи и — страх улетучился».

Еще Старец рассказывал: «Учась в школе, я читал Жития Святых и уже тогда желал стать подвижником. Часто я уходил за село — в горы. Как-то раз, когда мне было одиннадцать лет, я бродил по горам и обратил внимание на одну большую скалу. Рано-рано утром следующего дня я пошел туда, чтобы забраться на ее вершину и стать столпником. Придя к подножию скалы, я увидел, что она очень высокая. Поднявшись на нее с трудом, я начал молиться. Выбившись из сил, я подумал: «Пустынники возделывали хоть какой-то огородик и ели… Немножко водички, немножко фиников… А у тебя на скале ничего нет. Как же ты будешь здесь жить?» Наконец я решил спуститься, но уже наступила ночь. Спуск был более тяжелый, чем подъем, потому что я ничего не видел. Спустился я с огромным трудом. Матерь Божия сохранила меня, и я не разбился».

Сестра Старца Христина вспоминает, что однажды, когда родители были в поле, начался дождь. Арсений, думая о том, каково сейчас родителям, подвел младших брата и сестру к иконостасу и встал вместе с ними на колени. Дети помолились, и дождь перестал.

Когда сверкали молнии, Арсений обычно произносил слова:«Велико имя Святыя Троицы».

Плотницкое ремесло

По свидетельствам одноклассников Старца, в начальной школе он был внимательным, благоразумным ребенком и его все любили. Особенно чутко он относился к урокам Закона Божия. Арсений был хорошим учеником; умным, ловким и любочестным мальчиком. Его сочувствие к другим доходило до жертвы. Его глаза были живыми, выразительными и настолько сияющими, что его прозвали «Гумбисья», что на фарасиотском диалекте означает «светлячок».

Начальную школу юный Арсений закончил с общим баллом восемь[19] и с примерным поведением. Однако гимназии в Конице не было, и учиться дальше он не стал. Ему хотелось стать плотником, потому что он полюбил ремесло нашего Господа.

Работая вместе со старшим мастером в разных домах, Арсений не садился есть вместе с ним, но под каким-нибудь предлогом шел домой, быстро обедал и бегом возвращался. Потом его мастер и учитель понял, что он делал это для того, чтобы не нарушать поста.

Хорошо выучившись плотницкому ремеслу, Арсений сделал в родительский дом прекрасный иконостас и Крест — похожий на те, которые держат в руках Святые Мученики, виденные им на иконах.

Позже он открыл собственную столярную мастерскую. Он изготавливал окна и двери, нашивал потолки и стелил полы, делал иконостасы и даже гробы. Однако за последние он никогда не брал с людей денег — сочувствуя таким образом человеческой боли.

У него были золотые руки плотника. Его работа приходилась людям по сердцу. Все в Конице говорили: «Какой же сын у киры-Евлампии[20]! Хороший мастер, порядочный и спорый, а по характеру — справедливый и искренний». Поэтому заказчики предпочитали Арсения. Таким образом он зарабатывал себе на жизнь, помогал родным и давал милостыню нуждающимся.

Благословенный юноша

Среди жителей Коницы ходил слух о том, что сын Эзнепидиса Арсений видел святого Георгия и после этого много дней постился. Сам Старец никогда не рассказывал о таком событии, и от других свидетелей узнать о нем также ничего не удалось. Но, даже если это были просто слухи, они свидетельствуют о том немалом почтении, которое испытывали к нему земляки. Жители Коницы считали, что Арсений наделен от Бога особой Благодатью. Одна турчанка первого числа каждого месяца приглашала его в свой дом — чтобы весь месяц прошел хорошо. Вместе с детьми этой женщины Старец учился в школе, и некоторые из них крестились и стали христианами. Потом, когда эта турчанка увидела Арсения уже монахом, она выразила свое почтение к нему следующими словами: «Я ради тебя пожертвую всем». Растроганная мусульманка стирала пыль с обуви молодого монаха и с верой натирала этой пылью свою парализованную руку.

Ведомый Крестом

Старец рассказывал: «Однажды мои братья и сестры трудились в поле.

Мать приготовила им пищу, но отнести ее было некому. Мать расстроилась. Поле было в двух часах ходьбы от нашего дома. «Давай я отнесу им обед», — предложил я. «Но как ты узнаешь дорогу?» — «Спрошу кого-нибудь», — отвечаю.

Я вышел из дома и зашагал, держа в руке Крест — подобно Святым Мученикам, которых я видел на иконах. Я так и не понял, какой шел дорогой. Дойдя до поля, я оставил братьям обед и тут же поспешил домой, потому что меня ждала мама».

Боговидение

Старец рассказывал: «С одиннадцатилетнего возраста я читал Жития Святых, постился и совершал бдения. Мой старший брат отбирал у меня Жития и прятал их. Но ему не удалось добиться своего. Я уходил в лес и продолжал читать Жития. Тогда один из друзей моего брата, Костас, сказал ему: «Я тебе его исправлю — сделаю так, что он оставит церковные книжки, посты и тому подобное».

Костас пришел к нам в дом и начал рассказывать мне теорию Дарвина. Тогда я поколебался и решил: «Пойду помолюсь, и если Христос — Бог, то Он явится мне, чтобы я перестал колебаться в вере. Он даст знак — тенью, голосом или чем-то подобным». Э, настолько в те годы у меня хватало ума. Уединившись, я начал класть поклоны и молиться несколько часов подряд. Но я ничего не увидел и не услышал. Совершенно выбившись из сил, я остановился. Тут я вспомнил одну сказанную Костасом фразу: «Я признаю, что Христос был Человеком выдающимся — праведным, добродетельным. Его соплеменники позавидовали Его добродетели и осудили Его на смерть». Тогда я решил: «Раз Христос был таким, то — даже если Он был просто Человеком — Его стоит полюбить, послушаться и принести себя в жертву ради Него. Мне не нужен ни Рай, ни что-нибудь подобное. На все жертвы стоит идти ради лишь Его святости и Его добродетели». То есть Старец включил в работу добрый помысел и любочестие.

«Бог ждал, как я отнесусь к этому искушению. После того как я включил в работу такой помысел, явился Сам Христос. Он явился в преизобилии Света. Я видел Его от пояса и выше. Он взглянул на меня со многою любовью и сказал:«Аз есмь воскрешение и живот. Веруяй в Мя, аще и умрет, оживет».[21]‘ Те же самые слова были написаны в раскрытом Евангелии, которое Он держал в Своей левой руке».

Это событие рассеяло в пятнадцатилетнем Арсении помыслы сомнения и потрясло его детскую душу. Благодатью Божией он познал Христа как Истинного Бога и Спасителя мира. В Богочеловечестве Господа его убедили не люди и не книги, но Он Сам — Открывшийся ему — и к тому же в столь юном возрасте. Уже утвержденный в вере Арсений воскликнул: «А ну-ка, Костас, теперь я готов поговорить с тобой о Христе!»

Подготовка к монашеской жизни

После этого события Арсений стал подвизаться с еще большей ревностью и начал серьезно задумываться над тем, как посвятить себя Богу. Он посетил епархиальное управление города Янина[22] и спросил протосингела[23], может ли он поскорее стать монахом. «Сейчас еще рано, — ответил протосингел, — поговорим попозже, когда подрастешь». Арсению тогда было пятнадцать лет.

Его понятия о монашестве были очень высокими, и он старался как можно лучше подготовить себя к этому пути. Если кто-нибудь предлагал сосватать ему невесту, он решительно возражал: «Я буду монахом». После того как на одной свадьбе отец поднял тост и пожелал ему: «Ну, дай Бог, чтобы и на твоей свадьбе тоже погуляли», Арсений перестал целовать отцу руку. Он делал это не от неуважения, но в знак молчаливого несогласия. Он хотел, чтобы осуществилось не пожелание отца, но пророчество преподобного Арсения.

Родные это поняли. Уговаривать их Арсению не было необходимости. Доказательством серьезности стремлений была его жизнь и подвиги.

Часто свободное время он проводил в небольшой церквушке святой Варвары в обществе других благоговейных юношей, среди которых были будущий игумен Великой Лавры святого Афанасия на Святой Горе отец Павел Зисакис и отец Кирилл Мантос — будущий Старец афонской Свято-Никольской общежительной кельи Буразери. Каждый день юноши вычитывали богослужебные последования. Вечером они совершали Вечерню, Повечерие с акафистом Божией Матери, после чего читали Священное Писание и Жития Святых.

Поскольку действующих монастырей поблизости не было, Арсений искал добродетельных старцев в других местах. Однажды вместе с будущим отцом Павлом Зисакисом они посетили отца Иакова Балодимоса. Впоследствии отец Паисий рассказывал много удивительного об отце Иакове, которого он считал святым человеком и превосходным духовником.

Арсений старался приучить себя к условиям монашеской жизни. Он предпочитал безвкусную пищу, которую вдобавок не солил, чтобы не пить много воды. Свою одежду он стирал сам, не разрешая делать это матери и сестрам.

С самого юного возраста он строго постился и, чтобы «помешать» себе много есть, очень туго затягивал пояс. Однажды он довел себя постом до того, что в изнеможении повалился на кровать. Впоследствии Старец рассказывал: «Мои руки были тонкие, как у африканских детей, потому что, когда я был маленьким, мой организм недополучил основных питательных веществ. Моя шея стала тоненькой, как стебелек от вишенки. «У тебя голова отвалится», — дразнили меня дети».

Одно время, когда вместе со своими братьями и сестрами Арсений ходил работать в поле, по дороге он отставал и шел позади. От любопытства братья решили подсмотреть, что он делает. То, что они увидели, их глубоко поразило. Арсений снимал обувь и босиком бежал по полю со скошенным клевером, который был очень колючим — все равно что тонкие гвозди. Острия скошенной травы протыкали кожу на ступнях, ноги были в крови. Однако мальчик с радостью терпел боль, подражая Мученикам, о которых читал в Житиях. Он старался стать сообщником и сопричастником их страстей — таким мученическим мудрованием и Божественным рачением была распалена его душа.

Арсений имел обычай раз в неделю подниматься на гору. Там в безмолвии он проводил день в посте, молитве, чтении духовных книг и поклонах. Его влекло безмолвие, и он желал удостоиться жить так, как жили аскеты и пустынники. С собой у него был Крест. «Тогда, поднимаясь с Крестом на гору, — рассказывал Старец, — я имел такую веру, что ничего не боялся».

Родители радовались за Арсения и любовались им. Имея благоговение, они понимали, ради чего он совершал свои подвиги и не беспокоились. А вот старший брат Рафаил, видя, как Арсений предается великим подвигам, снова попытался ему помешать. Однако на этот раз Арсений — до пятнадцатилетнего возраста молчаливо принимавший братскую опеку — «возвысил голос» и оказал брату сопротивление. После этого уже никто не дерзал мешать Арсению. Позже, повстречавшись с младшим братом уже как с монахом, Рафаил попросил у него прощения.

Арсений подвизался не только с юношеским пылом, но и со старческим благоразумием, сочетая подвиги с многим вниманием и самоконтролем. Каждый день он подвергал себя рассмотрению: что он сделал, как говорил, не ранил ли кого-то своим поведением?

Забота о других

Примером своей жизни и советами Арсений духовно помогал и другим детям. Обычно он общался с теми, кто помладше. Он собирал их в церковке святой Варвары, где они вместе читали Жития Святых, а Арсений побуждал их делать поклоны и поститься. Некоторые матери забеспокоились и стали удерживать своих детей от общения с Арсением. Родители мальчика, работавшего вместе с Арсением у одного мастера, испугавшись, что сын станет монахом, запретили ему дружить с Арсением, подвизаться и молиться вместе с ним. Позже этот юноша уехал работать в Германию, где трагически погиб. Его родители мучились угрызениями совести и говорили: «Уж лучше бы он стал монахом». Другого юношу, тоже фарасиотского происхождения, Арсений хотел взять с собой, когда собирался уходить в монастырь, — и с этой целью пытался уговорить его мать отпустить сына. Еще одного парня он поддержал в желании стать священником. Один священнослужитель, родом из Коницы, также признался, что последовать своему монашескому призванию ему помог еще бывший мирянином Старец Паисий.

Арсений очень болел душой, желая, чтобы люди познали Бога. Некий старый пастух жил совсем один высоко в горах и был в церкви всего два-три раза за свою жизнь. Арсений нашел подход к этому человеку и сумел привести его ко Христу.

У жившего в Конице мусульманина по имени Байрам заболела мать. Юный Арсений по ночам приходил в их дом, помогал ухаживать за больной. После этого Байрам захотел стать христианином.

Как подмастерье плотника, Арсений получал небольшие деньги — и раздавал их в милостыню детям из сиротского приюта. Он также приводил бедных детей к себе в дом на обед.

Житель Коницы, господин Апостолос Хаджирумбис, в своем письме, озаглавленном «Мои воспоминания об одном Святом», пишет: «С Арсением мы жили не близко — на разных улицах. Впервые увидев его, я поразился живости этого человека. Будучи подмастерьем плотника, он выделялся замечательной ловкостью, расторопностью, рвением, но больше всего — своей человечностью. Потом его мастер говорил: «Да, таких, как Арсений, больше нет!»

Как и все крестьянские дети, мы пасли лошадей на общественных пастбищах. Тогда мне открылось душевное величие Арсения. Из наших пустяковых детских ссор стало ясно, что он был единственным, кто предпочитал не обижать, а быть обиженным.

С каждой новой встречей я все больше убеждался в том, что его постоянным старанием было исповедовать Господа. У него в кармане всегда была духовная книга, которую он часто читал нам вслух. Помню, как он дорожил своими слушателями-сверстниками. Он был готов сделать что угодно: пойти сторожить наших лошадей, носить за нас воду и тому подобное — лишь бы мы со вниманием слушали Священное Писание.

Я никогда не забуду, с каким старанием и выразительностью он говорил, если речь заходила о Крестной Жертве Христа. Его речь становилась настолько образной, что ему удавалось приковать к себе внимание даже самых непоседливых детей. Я отчетливо видел в его юношеском лице радость от того, что он мог учить слову Божию столь чистых слушателей. Насколько я помню, он продолжал собирать нас для чтения духовных книг около четырех или пяти лет — пока не ушел в армию».

Опасности и испытания

Итак, юношеские годы Арсений провел без попечений и в аскетических подвигах. Но вот пришли тяжелые годы греко-итальянской войны, оккупации, а потом и Гражданской войны[24]. В это время он испытал немало трудностей, подвергся многим опасностям.

Во время оккупации многие бедняки приходили к его матери, чтобы обменять драгоценности или дорогие вещи на пару пригоршней муки. Мать Старца давала несчастным муку и хлеб, но взамен не брала с них ни денег, ни их семейных драгоценностей. Кира-Евлампия часто пекла хлеб, который быстро заканчивался, потому что она раздавала его голодающим. Брат Старца Рафаил бесплатно давал беднякам немного кукурузы или же менял кукурузу на оливковое масло, которое отдавал в церковь. Позже Старец сожалел, что из-за своего возраста он не мог в трудные годы голода и оккупации помогать людям больше — так, как он этого хотел.

Во время Гражданской войны коммунисты схватили Арсения и бросили его в тюрьму. Сидя в тюрьме, он очень мучался от блох и страшной тесноты. В одну маленькую камеру затолкали много заключенных. Старец вспоминал, что, когда все заключенные укладывались спать на пол, он «вклинивался» последним, с трудом втискивая между ними свое тело.

В тюрьме он подвергся и нравственному испытанию. Однажды коммунисты перевели его в одиночную камеру и привели туда двух почти раздетых девок-коммунисток. Арсений начал усиленно молиться Пресвятой Богородице и сразу ощутил «силу свыше», которая укрепила его. Он стал смотреть на девушек бесстрастно — подобно тому как Адам смотрел на Еву в Раю. Потом Арсений по-доброму поговорил с девушками. Те пришли в чувство, им стало стыдно, и, заплакав, они ушли.

На допросе следователь спросил Арсения:

— За что тебя взяли?

— За то, что мой брат воюет в отряде у Зерваса[25].

— А почему он воюет у Зерваса?

— А кто из нас старше: я или мой брат? По-вашему, я могу требовать у брата отчета в том, что он делает?

Оценив искренность и смелость Арсения, коммунисты выпустили его на волю.

Впоследствии Арсений приносил хлеб голодным и измученным мятежникам-коммунистам — хотя он знал, что они хотят убить его брата. Будучи не в состоянии понять несвоекорыстную любовь Старца, коммунисты посчитали его действия подозрительными и даже собирались его судить. Впоследствии Старец защищал этих людей от мести тех, кто потерял на войне с мятежниками своих близких.

Много испытаний и опасностей выпало на долю Старца. В доме его отца мятежники обустроили свое логово, и Арсений два месяца был вынужден скрываться в одном турецком доме. Снежной зимой он прятался от коммунистов в горах под открытым небом. Однажды мятежники схватили его и увели для тяжелой рабской работы в Македонию. Потом два месяца Арсений вместе со своей сестрой Христиной прожил в Янине. Там их посетил один из его друзей, незадолго до этого совратившийся в протестантскую ересь евангелистов, и оставил им чемодан, набитый еретическими книгами. Арсений велел сестре сжечь эти книги, потому что, как он сказал, «в них содержится много отравы».

Во время Коницкой битвы он, как доброволец, помогал ухаживать за ранеными и погребать убитых.

Поддержка семьи

Часто Арсений видел, как мать плачет и переживает за его братьев, сражавшихся на войне. В это время он был утешением и поддержкой матери и на время отложил мысль о монашестве, потому что родные сильно нуждались в его присутствии. Позже Старец скажет:

«Странничество — это не значит самому устроиться поудобнее, а родные пусть пропадают пропадом». Конечно, он продолжал подвизаться, однако отложил до времени свое желание«воздати молитвы своя Господеви»[26]

В доме он взял на себя все крестьянские работы, которых было очень много. В помощь ему родители наняли работника, но этот человек оказался нагловатым. Он садился на лошадь и ехал верхом, а Арсений едва поспевал за ним пешком. Работник выглядел как хозяин, а Арсений — как батрак. Арсений никогда не приказывал ему работать, но много работал сам, а работник — когда имел настроение. Беря лошадей на пастбище, Арсений снимал с них седла и нес их на своей спине. Он предпочитал страдать и уставать сам, но не утомлять животных. Когда его спрашивали, зачем он снимает седла, он отвечал: «Чтобы за ветки не цеплялись». Во время жатвы, в полдень, когда его братья и сестры отдыхали, он шел собирать колоски, чтобы подкормить их лошадку. Смоквы он тоже отдавал лошадям. О животных он думал больше, чем о себе самом.

* * *

Несмотря на то что война заставила Арсения отложить уход в монахи, его ревность к ангельскому иноческому житию не охладела. К своим подвигам и аскетическим упражнениям он приложил новые и более высокие. Видя, что его Родине угрожает опасность, он отозвался на призыв защищать ее с оружием в руках. Перед уходом в армию он пришел в церквушку святой Варвары[27] и попросил Пресвятую Богородицу: «Пусть мне будет плохо, пусть будет опасно, но только бы мне не убить никакого человека и потом удостоиться стать монахом».

Глава третья

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Любочестный радист

1945 году Арсений был призван на службу Родине. Он прибыл на сборный пункт в город Навплион[28] и отправился в учебную часть для получения воинской специальности радиста. Потом его перевели в другую часть — располагавшуюся в Агринионе.[29] «С кем у тебя высокие связи, что ты получил такую хорошую воинскую специальность?» — выпытывали у Арсения сослуживцы. «Да нет у меня никаких связей», — отнекивался он. «Да ладно тебе…» — не верили те, и тогда он отвечал: «Я знаком с… Богом».

И действительно, «бяше Господь с ним и бяше муж благополучен».[30]

Его любовь к другим доходила до жертвы. Он выполнял за своих сослуживцев их обязанности, очень много работал. Если кто-то из солдат просился в увольнение, Арсений с готовностью замещал его на службе. Многие злоупотребляли его добротой и считали дурачком. Однако сам он чувствовал радость от жертвы, на которую шел ради других. Одновременно, отсиживая за кого-то на боевом дежурстве или находясь в наряде, он имел благоприятную возможность быть одному и молиться. «Что будет с этим человеком? — удивлялся командир части. — Он никогда не просится отдохнуть».

Однажды у него поднялась температура, на градуснике было 39 и 5, но освобождения от службы он не попросил. В конце концов организм не выдержал, и он потерял сознание. Когда его несли на носилках в госпиталь, сослуживцы с иронией называли его монашескими именами: «Ну что, Венедикт-Акакий?..» Они догадывались, что он хотел стать монахом. Однако постепенно ирония уступила место уважению и даже восхищению. Образ жизни Арсения, его великая любовь, его цельный, чистый характер изменили отношение сослуживцев к нему. Его считали уже не дурачком, а сокровищем и благословением для их подразделения.

Но надо сказать и о том, что воинская специальность радиста освободила его от необходимости прямого вооруженного участия в боевых действиях. Таким образом Божественной Благодатью он был сохранен от того, чтобы убивать людей. Кроме того, воинская специальность Арсения оказалась подготовкой к его последующей монашеской «специализации» — посылать Богу сигналы своей молитвой.

Невзгоды

Полубатальон, в котором служил Арсений, принимал участие в боевых действиях. Невзгоды и испытания, которые пережили солдаты, кому-то могут показаться невероятными.

Старец рассказывал, что однажды, когда закончилось продовольствие, их пищей был снег. В другой раз они остались без пищи на тринадцать дней и выжили, питаясь лишь дикими каштанами. Еще чаще на их долю выпадали мучения от жажды, и тогда они были вынуждены утолять ее водой, застоявшейся в следах от лошадиных копыт. Самым страшным врагом был холод. Воины спали в палатках и по утрам, просыпаясь под снежными завалами, начинали считать обмороженных. Однажды утром Арсений мотыгой выкопал из-под снега двадцать шесть обмороженных сослуживцев. В другой раз их завалило снегом на трое суток, и он, как радист, посылал в штаб сигналы о помощи. Он и сам обморозил ноги, целые куски мяса отделялись, подобно древесной коре. Его отправили в госпиталь, и только милостью Божией он избежал ампутации. Был еще случай, когда мул ударил его копытами. Грудь почернела, и на ней были видны отпечатки подков. От удара Арсений потерял сознание, но, придя в себя, продолжил путь.

Он был рад мокнуть под дождем, мерзнуть и уставать ради того, чтобы не мучились другие. К сожалению, некоторые солдаты, совершая какой-то проступок и желая оправдаться, сваливали вину на Арсения. Офицер ругал его. и Арсений, не желая компрометировать своих сослуживцев, со смирением, молча претерпевал незаслуженные обличения.

Однако командир части высоко ценил Арсения и доверял ему. На трудные задания командир посылал именно его, потому что знал его безотказность и способность справиться с любым порученным делом.

За все время службы будущий монах только однажды получил отпуск и навестил родных. Дома он заболел, потерял много крови и был госпитализирован в янинскую больницу, где пролежал пятнадцать дней. Поправившись, он возвратился в свою часть.

Духовные упражнения и опыты

Находясь в таких невзгодах и испытаниях, он не оставлял и своего духовного аскетического подвига. В столовой он обычно съедал лишь половину порции, а после отбоя выходил на плоскую крышу казармы для молитвы.

«Однажды, — рассказывал Старец, — я не был на Божественной Литургии целых пять месяцев, потому что в горах, где мы сидели, не было ни священников, ни церквей. Потом командир послал меня в Агринион за запчастями для рации, и по дороге я оказался рядом с храмом, где нараспев читали акафист Пресвятой Богородице. Я перекрестился, приложился к иконам и заплакал. «Пресвятая моя Богородица, — прошептал я, — во что же это я превратился?» Разве я мог тогда представить, что придет время и Бог устроит так, что я буду иметь церквушку прямо у себя в каливе!» И из глубины сердца Старец славословил Бога за этот дар.

Сравнивая пережитое им на войне с аскезой, совершенной в монашеские годы, он с самоукорением говорил: «Для Христа я не сделал ничего. Если бы такую же аскезу, как страдания на войне, я совершил как монах, то стал бы святым».

Будучи солдатом, он переживал опыты посещения Божественной Благодати. Однажды Старец рассказывал следующее: «Как-то мы пришли на стрельбище в Триполи[31], и я увидел, как от оврага исходит необычный свет, который для других оставался невидимым. Свет разливался по всему стрельбищу, несмотря на то что был день. Тогда я не мог понять, что это за свет. Позже понял, в чем было дело. На этом стрельбище расстреливали осужденных, и, возможно, там были несправедливо убиты и некоторые невиновные… Поэтому был виден этот свет. По милости Божией, меня не посылали в расстрельную команду. Конечно, расстреливать я бы не смог».

Жертва ради других

В то время духом жертвенности отличалось большинство сослуживцев Арсения, но он был особенно бесстрашен к опасностям и смерти. Много раз он мог попасть в плен, много раз видел смерть в нескольких шагах от себя.

Однажды солдаты бросали жребий, кому идти в деревню за продовольствием. Арсений сказал: «Пойду я». Но случилось так, что мятежники приняли его за своего. Взяв продукты, он вернулся обратно к товарищам.

Когда кого-то из сослуживцев назначали участвовать в опасной операции, патрулировании или тому подобном, Арсений спрашивал его: «Какая у тебя семья?» Если солдат говорил, что женат и имеет ребенка, Арсений отвечал: «Хорошо», шел к дежурному по части и просил отправить его на операцию вместо семейного сослуживца.

Второму радисту их отряда Арсений не давал носить ни рацию, ни аккумуляторы, чтобы в случае опасности тот был налегке и мог спастись.

«В одном бою, — рассказывал Старец, — я вырыл себе небольшой окопчик. Один солдат подполз и попросился ко мне. Я потеснился, и с трудом мы сидели в тесном этом окопчике. Потом, когда приполз еще один солдат, я выбрался из окопчика и дал ему возможность укрыться. Вдруг — один осколок чиркает меня по голове! Я был без каски — только в капюшоне. Щупаю голову рукой и никакой крови не чувствую. Снова щупаю — ничего! Осколок сбрил на голове волосы, оставив голую полоску шесть сантиметров шириной. Не осталось даже царапины. Уступив ребятам место в окопчике, я сделал это от сердца. «Лучше, — подумал я тогда, — если меня сейчас один раз убьет, чем убьет кого-то еще, а потом и меня всю оставшуюся жизнь будет убивать совесть. Как я вынесу мысль о том, что я мог его спасти и не спас?» Конечно, Бог очень помогает тому, кто жертвует собой ради других».

Благодеяние и клевета

Старец рассказывал: «Как-то раз мы с сослуживцами вскладчину купили лампады и подсвечники для одной затерянной в горах церквушки святого Иоанна Предтечи, рядом с которой стоял лагерем наш полубатальон.

Была зима. К нам пришли «транспортники» — так называли мобилизованных женщин и детей с мулами, нагруженными боеприпасами и продовольствием для располагавшихся в горах частей. Поскольку погода испортилась и валил снег, несчастные устроили себе шалашики из еловых веток и стали устраиваться на ночлег.

И вот служивший в нашем полубатальоне младший лейтенант — больше похожий не на человека, а на животное — стал приставать к девушке. Несчастная предпочла умереть, но не поддаться греху. Она убежала в горы, а по ее следам поспешила одна пожилая женщина. Блуждая по сугробам, они оказались возле той самой церквушки святого Предтечи, но, поскольку дверь была заперта на ключ, остались стоять под навесом, дрожа от холода.

В ту самую ночь мне внезапно пришел настойчивый помысел пойти в церковь и зажечь лампады. Снега навалило сантиметров восемьдесят. Я пошел и, не зная, что произошло, нашел возле храма двух окоченевших, почерневших от холода женщин. Я дал каждой по перчатке, открыл дверь, и мы вошли внутрь. Немного придя в себя, несчастные рассказали мне о том, что произошло. «Я, — сказала девушка, — сделала все, что могла, и решила: «Теперь пусть Бог сделает остальное».

Мне стало больно за несчастных и непроизвольно у меня вырвалось: «Все, закончились ваши муки. Завтра будете дома». И действительно, наутро их отпустили домой».

Младший лейтенант узнал, что Арсений помог женщинам и они остались в живых. Возможно, желая скрыть свою вину, он распустил клевету о том, что, дескать, Эзнепидис ввел в церковь «транспортников» с мулами. Командир полубатальона вызвал Арсения к себе. «Неужели, господин командир, я настолько бессовестный, что могу завести в храм животных?» — спросил Арсений. Однако о вине младшего лейтенанта он не сказал ни слова. Да и себя оправдал только потому, что его обвиняли в поругании Дома Божия.

Спасение своей части

Старец рассказывал: «Однажды наш полубатальон попал в окружение, против нас было тысяча шестьсот мятежников. Мы окопались за скалами, которые представляли собой как бы естественное оборонительное сооружение. Все мои сослуживцы быстро подтаскивали к скалам боеприпасы, и командир приказал мне помогать другим, а рацию бросить. Он даже стал угрожать пистолетом, думая, что я уклоняюсь от этого, потому что якобы хочу спрятаться.

Я присоединился к ребятам, стал носить ящики с боеприпасами, а в промежутках бегал к рации, пытаясь соединиться с главным штабом. После многих попыток я установил связь и сообщил, что мы находимся в опасности. На следующий день, когда мятежники приблизились к нам так близко, что мы уже слышали их брань, — прилетела наша штурмовая авиация и разбила их в пух и прах».

Впоследствии Старец приводил этот случай в пример тем, кто спрашивал его: «Какую пользу приносят монахи, сидящие в пустыне и не желающие выйти в мир, чтобы помочь людям?» — «Монахи, — отвечал Старец, — это радисты Церкви. Если своей молитвой они устанавливают связь с Богом, то Он спешит на помощь и помогает более действенно. Лишний одиночный выстрел погоды не сделал, а вот когда прилетела авиация — это решило судьбу сражения».

Самопожертвование

Сослуживец Старца — господин Пантелис Дзекос (ныне монах Арсений с острова Керкира) — рассказывает: «Однажды, когда мы были в Навпакте, я принимал радиосообщение с Патры. Вдруг ко мне подходит Арсений и говорит: «Знаешь, а ведь мы с тобой братья!» — «С чего ты взял?» — удивился я. «У нас с тобой одинаковые пальцы, — ответил он и показал мне два больших пальца своих рук[32]. — Вот видишь: твои пальцы такие же, как мои, и поэтому мы с тобой братья».

Пантелиса и Арсения соединила братская дружба, и однажды, рискуя собственной жизнью, Арсений спас друга. Сохранилась магнитофонная запись, на которой слышно, как голос господина Пантелиса дрожит и рассказ прерывается слезами умиления и благодарности своему другу и спасителю: «Возле Навпакта был у нас один бой. Мы отступали, потому что мятежники превосходили нас численностью и силой. Когда мы бежали, я упал и сильно ударился, потому что за спиной у меня была тяжелая рация. Когда остальные добежали до резервной линии окопов, которую определили как место отхода, Арсений увидел, что меня нет. Вот тогда он снимает рацию и бежит обратно… Ему кричат офицеры, солдаты: «Оставь его!.. Он все — пропал!..» А он — потом другие мне рассказали — подбежал ко мне, взвалил на плечи себе и потащил к нашим окопам. Очнулся я и слышу, как Арсению говорит капитан Вудурис: «Тебя, видно, какой-то Святой крепко любит, раз он тебе помог, да и этого ты тоже выручил». Я их спрашиваю: «А что было, ребята?» И они мне объяснили. А ведь место, где я упал, было в сотне метров от мятежников и в сотне — от окопов, где наши сидели».

Молитвы под пулями

Однажды продолжает господин Пантелис, — мы окопались на одной высоте, которая называется Фониас.[33] Мятежники нас обложили, и мы не могли никуда ускользнуть, потому что все пути были закрыты. Тогда Арсений встал в полный рост. Пули вокруг свистят, осколки падают. Я его схватил за рукав и тяну к земле. А он не ложится. Глядит вверх, а руки вот так — крест накрест. Не иначе как пожалел нас Господь — прилетели штурмовики и расчистили нам путь к отступлению. Начали мы отходить, и я его спрашиваю: «Слушай, голубь ты мой, да почему же ты не ложился?» — «Я, — говорит, — молился». — «Молился?! — я ушам своим не поверил».

Какую же силу имела его молитва и насколько велика была его вера, если он пренебрегал свистящими вокруг пулями! Вероятнее всего, он просил Бога о том, чтобы убили его, но остались в живых другие. Поэтому он стоял во весь рост, не прячась от осколков и пуль. И Праведный Бог, видя его самопожертвование, вместе с другими спас и его самого.

Непослушание богохульнику

Рассказ Старца об одном случае, происшедшем незадолго до его увольнения в запас: «Война закончилась, и мы возвращались из Флорины. По дороге я услышал, как наш ротный хулит Бога и святыни нашей веры. Я подошел к нему и сказал: «С настоящего времени я отказываюсь исполнять Ваши приказания, потому что, хуля Бога и христианские святыни, Вы оскорбляете и мою веру, и мою воинскую присягу — клятву защищать Родину, Веру и семью». Услышав это, ротный передернулся от злобы и обозвал меня наглецом. Он велел мне что-то сделать и добавил: «Я Вам приказываю!» — Я ему на это ответил: «Я только что заявил Вам, что выполнять Ваши приказания больше не буду». Тогда ротный сказал: «Ну ладно-ладно, давай считать вопрос закрытым».

Как только мы прибыли в расположение полка, я немедленно пошел к командиру и доложил ему о происшедшем. Командир сказал, что за отказ от выполнения приказаний начальника или старшего по званию положен трибунал. Тогда я снова заявил, что отказываюсь выполнять приказания своего ротного, потому что он — клятвопреступник и нарушитель воинской присяги. Он хулит Бога, перед Которым мы оба клялись защищать Родину и Веру. И с негодованием я добавил:«Повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком»[34]».

* * *

В марте 1950 года, отдав защите Родины около пяти лет своей жизни, Арсений получил свидетельство об увольнении в запас. В тот день он находился в селении Макрокоми близ города Ламия.

Когда он прощался со своим другом Пантелисом, тот стал звать его на Керкиру, чтобы построить дома по соседству и создать там семьи. Арсений отказался. Он ответил, что станет монахом.

Глава четвертая

ПОИСКИ И ПОДГОТОВКА

Первое посещение Святой Горы

Недолго пробыв в Конице, Арсений в солдатской форме приехал на Святую Афонскую Гору. В первый день его приняли на ночлег в лаврской келье святого Иоанна Богослова — чуть пониже монастыря Кутлумуш. Арсений искал старца, чтобы отдать себя в послушание. Он посетил много калив, скитов и келий, так как склонялся к безмолвной жизни. Слыша, что где-то есть добродетельные старцы, он спешил с ними встретиться, подобно пчеле, спешащей на благоухание цветка.

В числе прочих он посетил одну келью в Кавсокаливии и остался там на какое-то время. Старец кельи, хотя уже имел послушника, стал просить: «Арсений, останься здесь, чтобы позаботиться обо мне в старости и закрыть мне глаза на смертном одре». От волнений и неудач в поисках такого старца, который извещал бы его внутренним извещением и которому он мог бы отдать себя в послушание, Арсений провел ночь без сна — в молитве и поклонах. Утром послушник старца сказал ему: «Ты стучал всю ночь ногой в пол, чтобы мы подумали, что ты делаешь поклоны?» Арсений ничего не ответил. Однако он удивился, что у брата были такие помыслы.

Идя из Кавсокаливии в скит Святой Анны, Арсений дошел до «Креста», и, сбившись с пути, стал подниматься к вершине Афона. Там он встретил отшельника со светлым лицом, в старой латаной рясе и беседовал с ним.[35]

В Святой Анне он встретил епископа Милитупольского Иерофея. От усталости и волнений Арсений совершенно выбился из сил и очень похудел. Увидев его в таком состоянии, добродетельный архиерей принял его с любовью и предложил ему обед, поставив на стол, кроме прочего, полный стакан вина.

— Ваше Преосвященство, я не смогу его выпить, — стал отказываться Арсений.

— Пей, пей, — ответил епископ, — это вино пойдет тебе на пользу.

Он дал юноше полезные наставления и преподал ему свое благословение.

Придя в Новый скит, Арсений попросил иеромонаха Неофита из кельи Святого Димитрия принять его на какое-то время к себе, чтобы решить, что делать дальше. В этой келье он прожил недолгое время — пока не пришел в себя после усталости и волнений. Находясь там, он узнал об отшельнике Серафиме[36], который был пострижен в этой келье в монахи и потом стал подвизаться в пещере недалеко от афонской вершины.

Арсений вел себя с простотой и искренностью. Каждому — кто бы его ни спрашивал — он открывал свой помысел, и потом это приводило к искушениям, которые доставляли ему страдания.

Позже Старец писал: «Будучи новоначальным, я очень устал и измучился, пока не нашел того, чего желал. Конечно, причиной этого были мои многие грехи, и произошло это для того, чтобы я расплатился за некоторые из них. А второй причиной моих страданий была моя деревенская неотесанность, из-за которой я вверял себя всякому встречному. Благодарю Бога за все, потому что это принесло мне большую пользу[37]».

Также Арсений пострадал и от некоторых, не имевших рассуждения зилотов. Он думал, что их называют зилотами из-за того, что у них много ревности[38] и они много подвизаются. Но зилоты заморочили ему голову и даже хотели его заново крестить, несмотря на то что он был крещен святым Арсением и к тому же по старому календарю. Позже Старец говорил: «Вначале, пока я духовно не оперился, никто мне не помог, все меня отталкивали. Потом я встретил Святых».

Несмотря на то что он не нашел того, чего искал, пройденные испытания пошли ему на пользу и многому научили. Подвергаясь опасности, — как он сам говорил — «потерять и тот немногий ум, который имел», Арсений решил по семейным обстоятельствам вернуться домой.

Как раз в это время он получил письмо от своего отца, который просил его о помощи. Старший брат женился, и отцу приходилось трудно. Осознавая ответственность и обязанности перед семьей — особенно перед младшими братьями и сестрами, — Арсений откликнулся на отцовскую просьбу.

Однако он имел мужественную душу. Безрезультатное посещение Святой Горы не притупило его ревности и не угасило его упования.

Труд и подготовка

Снова он начал трудиться плотником в Конице и в окрестных селениях. Он поддерживал отца материально и помогал ему в крестьянских полевых работах. Младшей сестре он купил швейную машинку и собрал для нее приданое — пятьдесят золотых монет.

Тайно он давал милостыню многим беднякам. Он помогал семьям, которые потеряли на войне близких, и безвозмездно делал им двери и окна. Он был любим всеми.

Его жизнь в миру была постоянной духовной борьбой и подготовкой к жизни монашеской. Днем он напряженно работал и держал пост, а большую часть ночи проводил в бдении — с молитвами и псалмопениями, совершал поклоны. Он выбрал себе для жизни сырой подвал, а для большей аскезы спал прямо на цементном полу. После усталости многотрудного дня тело просило покоя. Однако любочестный Арсений считал, что у него было бы оправдание отдыхать лишь в том случае, если бы у него были ампутированы ноги. Так, делая над собой усилие, он совершал свой любочестный подвиг.

После армии он уже не ел мяса, оправдываясь перед другими тем, что оно якобы вызывает у него отвращение. На самом деле он избегал мясной пищи для того, чтобы приучить себя к условиям монашеской жизни. Живя в миру, он подвизался и вел себя так, словно был монахом. В то время он отпустил себе бороду. Построив маленькую хижину в углублении обрыва, он уходил туда и пребывал в безмолвии. Но, когда хижину обнаружили, перестал туда ходить. Часто он жил в доме одного из своих друзей, где была церквушка в честь святого новомученика Георгия из Янины. На один из многодневных постов он уехал в монастырь на Пелопоннесе, где провел время в аскетических подвигах.

В деревнях, где Арсений плотничал, он был очень внимательным, говорил мало, а во время работы напевал что-то церковное. Когда не было возможности достать постной пищи, проводил день в сухоядении.

От родственников Арсений не скрывал, что собирается стать монахом. Но от душевной чуткости и благородства он говорил им, что остается в миру якобы потому, что еще не готов к монашеству — чтобы родные не переживали из-за того, что исполнение его желания задерживается из-за них.

По-человечески он сделал все, что было возможно, и в мирской жизни не оставил ничего недоделанным и неулаженным. «Когда я уходил в монахи, никто не мог мне ничего возразить», — говорил он, имея в виду то, что он безукоризненно исполнил свой долг по отношению к семье.

В марте 1953 года Арсений был уже готов к тому, чтобы последовать монашескому призванию, которое проявилось в нем еще в младенческом возрасте. После горячей молитвы он выбрал из трех возможных вариантов один — вновь отправиться на Святую Афонскую Гору.

Глава пятая

МОНАХ В ЭСФИГМЕНСКОМ ОБЩЕЖИТЕЛЬНОМ МОНАСТЫРЕ

Препятствие перед уходом из мира

Когда Арсений собирался в путь к священному Афону, произошло следующее. Все свои сбережения он раздал нищим, оставив лишь деньги на билет до Святой Горы. В это время у одного бедного крестьянина околел бык, и он стал просить Арсения помочь купить быка. Арсений отнесся к этому с рассудительностью. Он сказал крестьянину: «Прости, сейчас я тебе помочь не могу».

Если бы он отдал бедняку деньги, то его уход из мира снова был бы отложен — до тех пор пока он снова не собрал бы сумму, необходимую на билет. Этого и хотел диавол. Чуткое сердце Арсения сострадало бедняку, но его рассудительность подсказала ему иное решение. «Можно оставить одно добро ради другого — большего добра[39]».

Насельник Эсфигменского общежития

Учитывая опыт своего первого посещения Святой Горы, Арсений рассудительно решил пожить в общежительном монастыре, чтобы духовно опериться. Он рассчитывал попробовать остаться в монастыре Констамонит, потому что слышал, что это была безмолвная и аскетическая обитель. Однако в день его прибытия к Афону на южной стороне полуострова разыгрался шторм — и Арсений принял это как проявление Промысла Божия. Поэтому он сел на кораблик, который шел вдоль северного побережья, и вышел на берег в монастыре Эсфигмен (тогда эта обитель еще не была раскольнической). Он был принят игуменом Каллиником, положил установленный поклон и начал послушническое испытание.

Монастырь Эсфигмен отличался хорошим порядком и устроением. Его насельники имели подвижнический, аскетический дух. Кроме многочасовых богослужений монахи и послушники несли тяжелые послушания и исполняли келейное правило. Старец рассказывал: «Для того чтобы прожить в тогдашнем Эсфигмене сорок дней Великого поста, надо было взойти на настоящую Голгофу. В сутки — только одна тарелка водянистой похлебки без масла. Это было самое строгое общежитие. Первую седмицу Великого поста все отцы почти целый день проводили в церкви».

Еще один рассказ Старца: «Будучи в общежитии, я получил большую помощь от одного из отцов. Он совсем не разговаривал, ни с кем. У него была потребность беседовать со Христом. Его сердце не лежало к тому, чтобы говорить с людьми. Достаточно было просто видеть этого человека. Он помог мне больше, чем Жития Святых. За определенную вину он был отлучен от Причастия на три года, хотя за подобное обычно не отлучают и на двадцать дней. Монахи, находящиеся в таком состоянии, молчат, но даже мирские люди, видя их, изменяются к лучшему. Это и есть проповедь монахов».

В монастыре, среди других добродетельных отцов, был еще один благоговейный монах, отличавшийся подвижническим духом. Он вызывал у Арсения восхищение. Без зависти и ревности Арсений молился Богу и просил, чтобы этот благоговейный брат походил на Святого, имя которого он носил. А о себе он просил, чтобы Бог привел его в такое же духовное состояние, как у этого брата. Себя он ставил ниже всех.

Испытания и служения

Молодой послушник с радостью преуспевал в трудах общежительной жизни. Вначале ему дали послушание помощника в трапезной и в пекарне. Месить хлебы было очень тяжело. Месили руками в большой квашне. Замешивали много муки. Чтобы отделять куски теста, надо было по плечи погружать руки в квашню.

Позже, узнав, что Арсений владеет плотницким ремеслом, ему дали послушание в столярной мастерской. Весь день, не вкушая пищи, он строгал каштановые брусья большим ручным рубанком. В любой работе он был искусен, очень способен и спор. Даже вьючные седла для монастырских мулов он делал «как мебель».

От любочестия Арсений взял благословение помогать в архондарике,[40] когда в монастыре было много посетителей. Также он был ответственным за два небольших храма, находившихся вне монастыря. Каждый день он зажигал там лампады, поддерживал порядок и чистоту, заботился о том, чтобы время от времени там совершалась Божественная Литургия.

Новоначальные подвиги

Взяв за образец преподобных отцов Арсений старался им подражать. Положив в основание своей монашеской жизни смиренномудрие и послушание, он отдался подвигам, превосходившим его силы.

Днем он трудился телесно, а ночи проводил без сна в молитвах и славословии Бога. Он чувствовал огромную усталость, но, несмотря на это, не уступал и подвигов не убавлял. Он постоянно прибавлял к ним новые и новые — всегда делая это с благословения и под наблюдением игумена. Все он совершал с радостным расположением.

Старец рассказывал: «Целыми днями мы работали в токарной мастерской. Работа была тяжелой. Вечером я шел в архондарик и с 10 до 11 помогал там. У меня не оставалось времени даже на келейное правило. Поэтому, закончив дела в архондарике и вернувшись в келью, я не ложился спать, но только на четверть часа клал ноги повыше, чтобы они немного отдохнули и оттекла кровь, которая собиралась в ногах от долгого стояния. Потом, чтобы не уснуть, становился в таз с водой и молился по четкам. Спал я от получаса до часа и потом шел в церковь читать Полунощницу. Я поступал так потому, что у меня тогда был помысел сомнения: смогу ли я впоследствии исполнять схимническое монашеское правило? И поэтому я попросил у игумена благословение исполнять это правило уже с послушничества. Он меня на это благословил. Я попросил не от эгоизма, но из боязни, что не смогу в будущем исполнять великосхимнические обязанности. Я делал это не от гордости. «Если мне это не по силам, — думал я, — то нечего себя и обманывать»».

В церкви он совсем не садился в стасидии, все время был на ногах. Если им начинал овладевать сон, он сразу же подскакивал.

Зимой, у себя в келье, он не топил печку. В келье была такая сырость, что плесень свисала со стен, как вата. Когда холод становился невыносимым, он брал шкуру — из тех, что шли на седла для мулов, — и заворачивал в нее ноги. На улице зимой он работал в одном подряснике, под которым — чтобы было потеплей — обертывал себя бумагой.

В Эсфигмене была традиция: накануне Великого поста всем отцам выдавали по банке сгущенного молока. Свое молоко Арсений отдавал старцу Никите, у которого была предрасположенность к туберкулезу. Когда на великопостных трапезах была фасоль, он глотал ее не прожевывая, чтобы она переваривалась дольше и давала больше энергии. Ради аскезы он спал на каменных плитах, а иногда на кирпичах, которые считал «более человеколюбивыми».

Потихоньку братья монастыря начали замечать его подвижничество и благоговение. Священники, когда шли служить Литургию в параклисах[41], стали предпочитать в качестве певчего именно Арсения.

«Меня палила огнем любовь моих родных»

Словно мало было аскезы и труда на послушаниях, молодого послушника начал искушать диавол, который пытался расстроить его различными помыслами. Диавол нашел «больное место» Арсения — его сильную любовь к родным. Потом Старец рассказывал: «Вначале диавол «поджаривал» меня воспоминаниями о моих родных. Он приносил мне воспоминания то о матери, то о других родственниках. Иногда показывал мне их во сне больными, а иногда — умершими. Старший на послушании замечал, что я расстроен, и спрашивал, что со мной. Я шел на исповедь к игумену и вновь обретал мир. Вначале отрыв от своей маленькой плотской семьи и вхождение в великую семью Адама, в семью Бога, связан для монаха со скорбью и болью».

Бесовские явления

Диавол не довольствовался одной лишь бранью помыслов, тем более, что не мог сдержать ими подвижничество юного послушника. Диавол являлся ему и в чувственном виде. Арсений видел диавола воочию и разговаривал с ним. Искуситель всеми способами пытался его устрашить и помешать его подвигам. Вероятно, из опыта он догадывался о том, что получится из этого юноши.

Послушник Арсений не приходил в смущение и страх от диавольских явлений. Он говорил: «Приходи-приходи, ведь ты мне помогаешь! Когда я забываю о Боге, ты помогаешь мне вспомнить о Нем и молиться».

Позже Старец вспоминал: «Ну разве останется искушение после таких слов? Оно исчезало в одно мгновение. Ведь искуситель не дурак, чтобы приносить монаху победные венцы».

— Геронда, под искушением Вы подразумеваете помыслы? — простодушно спросил его один монах.

— Брат ты мой! Искуситель — сам диавол! Понимаешь? Какие там еще помыслы? — ответил старец.

Юный, но мудрый послушник Арсений «человеческим вымыслом преодолел бесовское коварство[42]».

Постриг в рясофор

27 марта 1954 года после установленного испытания послушник Арсений был пострижен в монашество. Он принял рясофорный постриг и был переименован в Аверкия. Игумен предлагал ему постриг в великую схиму, но тот отказался. «Я мог стать сразу великосхимником, потому что мне говорили: «В армии ты отслужил, и никаких препятствий у тебя нет», — рассказывал Старец. Но я ответил: «Хватит рясофора»».

Он считал себя недостойным великой схимы и, кроме того, не хотел связывать себя обетами пребывать в этой обители до последнего издыхания. Он любил жизнь в безмолвии и желал со временем ей последовать.

Трепещущий агнец

Старец рассказывал: «Я помогал в церкви, неся послушание пономаря во время Всенощных бдений. Однажды, стоя в алтаре, я наблюдал за совершавшим Проскомидию священником. Когда священник произнес слова«жрется Агнец Божий», я увидел, что Агнец на дискосе трепещет, как живой ягненок, которого режут. Разве мог я после этого случая дерзнуть еще раз приблизиться к священнику во время Проскомидии! Из этого видно, что Таинство начинается еще с Проскомидии, чтобы там ни говорили некоторые…

[будто оно начинается лишь во время Евхаристического канона]».

Трезвенный делатель

С этого времени он начал делать выписки из прочитанных книг. То, что помогало ему в духовной борьбе, он выписывал в отдельную тетрадь и старался претворить в дело. Его невидимый внутренний подвиг был следующим: немного чтения практических аскетических сочинений, многое внимание, непрестанная молитва и упорная работа над тем, чтобы очистить себя от страстей и стяжать Божественную Благодать.

Как во время послушания, так и на общих работах, куда выходила вся братия, он старался не прерывать молитвы. Работал быстро и молча. Старец Герасим Кутлумушский, бывший в то время в Эсфигмене, вспоминает: «Выходя на общие работы, мы разговаривали, смеялись, а он — молчал. Работал в сторонке и избегал многословия и осуждения. Он был очень внимательным монахом».

Однажды монастырь послал нескольких монахов — в том числе и отца Аверкия — за пределы Святой Горы — сажать на принадлежавшем Эсфигмену участке серебристые тополя. Вблизи участка была дорога, по которой проходили мирские люди. Отец Аверкий понудил свой помысел и свои глаза никого не видеть. И действительно, он совершил подвиг, подобный подвигу аввы Исидора Скитского,[43] который ходил в Александрию и не видел в ней никого, кроме патриарха. Глаза молодого монаха Аверкия были открыты лишь для того, чтобы видеть добрые примеры преуспевающих отцов и получать пользу.

Послушание до крови