Отец с самого детства жил в ощущении ГУЛАГа вокруг

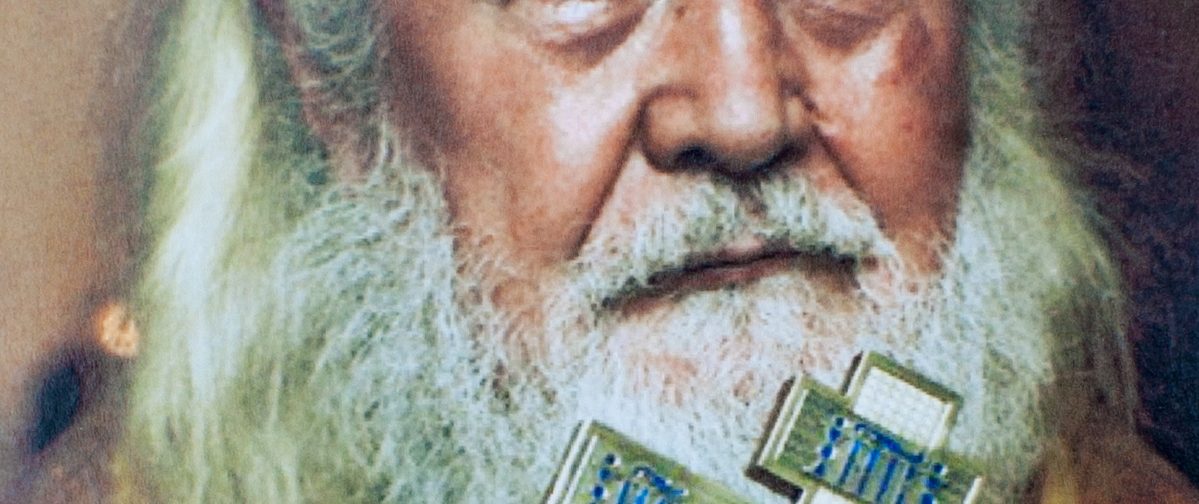

— Ваш отец, протоиерей Виктор Шиповальников, был одним из самых выдающихся пастырей XX века. Некоторые эпизоды его биографии особенно меня поразили. Из его собственных воспоминаний: «Шли повальные репрессии. Вечером в церкви идет служба, утром приходишь — уже тех священников нет. Поэтому у меня возникла такая мысль: а кто же их заменит, если так будет продолжаться? И у меня возникло твердое желание, несмотря ни на что, пополнить их ряды». То есть молодой человек решает встать на смену тем, кто убит или отправлен в лагеря, понимая, что и его самого постигнет подобная участь. Как это возможно? Как же инстинкт самосохранения?

— Это был примерно 1930 год. Отцу было около пятнадцати лет. Я могу вспомнить себя в этом же возрасте – инстинкта самосохранения не существует. Он только с годами появляется. Но дело, конечно, не только в этом. Решение отца стать священником, действительно, было ранним, но оно было выстраданным и непоколебимым. И, повзрослев, он этому решению не изменил. Папа был очень цельным, волевым и целенаправленным человеком.

Кроме того, отцу очень повезло – у него перед глазами прошли многие великие святые, новомученики. А некоторых он знал лично – священномученикам Серафиму (Чичагову) и Илариону (Троицкому) он прислуживал в алтаре. Был знаком со святителем Лукой (Войно-Ясенецким).

Это стало возможным благодаря тому, что папа родился и вырос в Архангельске, в районе Соломбала – это участок на берегу Северной Двины, являвшийся перевалочным пунктом, из которого на Соловки шли корабли. Был очень короткий период времени (к 30-му году он уже закончился), когда ссыльным архиереям и духовенству еще разрешали служить перед тем, как их отправляли в соловецкий ГУЛАГ. Мой отец застал этот период и своими глазами увидел этих удивительных людей. И это предопределило всю его жизнь.

— Каким образом вашему отцу удалось осуществить свою мечту о священстве?

— Для начала отец поехал учиться в Ленинград, так как оставаться в Архангельске не было смысла. Там он поступил в холодильный техникум. В Ленинграде папа познакомился с владыкой Николаем (Ярушевичем), ставшим для него духовным отцом.

В конце тридцатых отца призвали в армию, а затем началась Великая Отечественная война. Он попал в Одессу, где во время знаменитой эвакуации войск в Крым сержант Шиповальников вместе с тысячами других солдат был оставлен на берегу, на погибель.

На следующий же день брошенные на берегу красноармейцы были окружены противником и их повели на расстрел. Отцу чудом удалось бежать. В оккупированной Одессе папа познакомился и обвенчался с мамой, там же был рукоположен ростовским архиепископом Николаем (Амасийским).

— В конце войны, уже в сане иерея оказавшись в Румынии, отец Виктор вместе с семьей – женой и новорожденной дочерью – решает вернуться в СССР (хотя была возможность уехать в Швейцарию), прекрасно понимая, чем это может ему грозить. Из книги о вашем отце: «Их поместили в Кишиневский фильтрационный пункт. Все жили в бараке. Матушка плохо себя чувствовала после родов (еще не прошло даже 40 дней), в лагере не давали мыться. Пеленки отец Виктор сушил на себе – обматывался ими на ночь». А спустя три месяца последовал арест отца Виктора, следствие и этапирование в воркутинский ГУЛАГ. Матушка с грудным ребенком на руках оказалась на улице. Зачем же они вернулись в СССР?

— Отец не мог жить ни в какой другой стране – только в России. Хотя румынский патриарх к нему очень хорошо относился. Монахини из румынского монастыря, при котором папа с мамой жили в конце войны, очень их любили. Они со слезами на глазах отговаривали папу от возвращения в СССР. Но, как я уже говорил, отец был очень волевой и целенаправленный. Если он принимал какое-то решение, он этому решению следовал, чего бы ему это ни стоило.

— А ваша мама, супруга отца Виктора Мария Борисовна, была согласна с таким решением? Для женщины, тем более только родившей, это тяжелейшее испытание.

— Да, мама была согласна. Вообще, несмотря на все сложности, которые отец с матерью пережили, они укрепились духовно, внутренне. Их отношения с течением времени становились все крепче. А к восьмидесяти годам между ними были такие мир и любовь, какие редко встретишь. Она была Манечка, а он был Витечка.

— Почему для вашего отца было так важно жить в России, даже несмотря на грозящую ему там опасность?

— В родителях русское начало очень сильно. Для нас Россия – это не просто государство, это часть нашей генетики, нашей души. Я зеркало моего отца. Несмотря на то, что я уже много лет живу в Америке, я никогда не был эмигрантом. Я никогда не просил политического убежища, и всегда оставался российским гражданином.

Я приехал сюда на пару месяцев, чтобы помочь Церкви. Меня позвал митрополит Американской Православной Церкви Феодосий с просьбой поделиться опытом. Но так случилось, что эта поездка затянулась на долгие годы. И в этом, как я уже вижу сейчас, был Божий промысл.

— Ваш отец когда-нибудь говорил вслух о патриотизме, о Родине?

— У нас дома никогда не было патетики. Сейчас это очень модно. В нашей же семье любовь, в том числе к Родине, проявлялась сдержанно, в действии. И в церкви папа вел себя так же. В нем не было церковного сахара – «лампадничества», как он это называл. Он не говорил сладких фраз, вроде «возлюбленные братья и сестры». Проповеди его были короткими, семь-десять минут. Я называл их «калашниковы» – автоматные очереди, потому что только по делу и в самое сердце.

Вообще, когда внутри есть твердая система ценностей, ее не нужно как-то внешне оформлять. Ведь люди часто за речами о высоком, о любви к ближнему или к Отечеству пытаются прикрыть свой эгоизм. И это лицемерие сейчас присуще всему миру.

— Отец рассказывал вам о лагере, о войне?

— Нет. Дело в том, что бывшие зэки только друг с другом могли обмениваться какими-то воспоминаниями, но с людьми, которые этого сами не пережили, они не делились никогда. Еще один пример – отец моей жены, известный биохимик и генетик, академик Александр Баев. Он отсидел семнадцать лет и тоже ничего никогда не говорил об этом времени.

И о новомучениках, которых папа встречал в детстве, он особо нам не рассказывал, ведь они тоже были заключенными. Отец с самого детства жил в ощущении ГУЛАГа вокруг.

О Великой Отечественной папа также не делился воспоминаниями. Хотя, когда меня забирали в армию, он сам мне подготовил вещи, которые необходимо было взять с собой. И кружка, которую он мне с собой дал, была его лагерной кружкой. Он и портянки меня научил завязывать – в армии этот навык очень пригодился.

— И все же что-то напоминало о годах, проведенных вашим отцом в лагере?

— Отец всегда, сколько я помню, на ночь надевал шапку. У него мерзла голова, потому что по дороге в лагерь в пятидесятиградусный мороз охранник сбил у него с головы шапку, и он шел примерно десять километров по этапу без головного убора.

Отец до последних дней молился о следователе, который вел его дело. Он вообще всегда молился о тех, кто его мучил, и о таких, о которых никто не молился. Я иногда даже спрашивал: «Папа, а ты обо мне так же усердно молишься?»

А если говорить о последствиях лагерного периода, то мы с моей старшей сестрой до сих пор пожинаем плоды того времени – мы оба очень нездоровы. Наши проблемы со здоровьем идут от тех лет. Сестра в младенчестве сама прошла лагерные испытания, а я родился сразу после – в тяжелейших материальных и бытовых условиях, и получил весь набор болезней. В результате у меня развилась тяжелая астма.

Но Господь милостив. Ведь когда я в 1970-м году попал в реанимацию в первый раз (мне было двадцать лет), то врачи сказали, что я проживу еще максимум 25 лет. Сейчас 2016-й, и мы с вами сидим, разговариваем. Слава Богу!

Но все равно мое детство – это для меня воспоминание счастья. Я знаю, что родителям было тяжело. Но для меня это все равно счастье!

В детстве мне часто приходилось драться

— Где обосновалась ваша семья после освобождения отца из лагеря?

— Папу по постановлению особого совещания при НКВД приговорили к пяти годам, но благодаря тому, что владыка Николай (Ярушевич) по благословению Патриарха Алексия Первого включил отца в списки на освобождение, подаваемые Сталину, то папу освободили через три года, в 1947-м. Это настоящее чудо, что он остался жив к моменту освобождения – в лагере он тяжело болел и находился на волосок от смерти.

После того, как отец вернулся из лагеря, мы, убегая от возможных арестов, жили и в Архангельске, и в Ростове, и в Пскове. Затем отца перевели в Рязанскую область. В самой Рязани вначале селиться не разрешали. А в деревне Сасово, километров сто от Рязани, позволили. Жуткая глушь. Ни асфальтовой дороги, ничего.

Моя старшая сестра Лиза пошла в этой деревне в первый класс. Но осенью и весной дойти до школы ученикам было невозможно – грязь была настолько глубокая, что дети могли застрять и не вылезти. Поэтому муж Лизиной учительницы ходил по домам, где жили первоклассники, привязывал детей к веревке и таким образом тащил их через грязь в школу. Чуть позже родителям разрешили поселиться в Рязани, и мы переехали.

— В книге о вашем отце описан случай, когда Елизавета, будучи старостой в первом классе сасовской школы, организовала своих одноклассников, чтобы присоединиться к крестному ходу на Светлой седмице. Как это было возможно в советской школе?

— Все дело в том, что Лиза – папина дочка. Она по натуре лидер. И я всегда старался ее в этом догнать. Вообще, почти все мои детские воспоминания неразрывно связаны со старшей сестрой. Такой тандем, какой был у нас с ней, сложно представить. Шалости тоже были совместными. Чего мы только не вытворяли. Паиньками мы не были, это уж точно. Пока мы не выросли и не разъехались по разным весям, мы почти всегда были вместе.

Когда я пошел в школу, мы с сестрой учились в разные смены – я в первую, она во вторую. И у нас на двоих был один бушлат и одна пара обуви – бывшие женские ботики с большими пряжками. Когда я приходил из школы, то снимал с себя бушлат и обувь и отдавал сестре. У бушлата пуговицы были пришиты на две стороны: когда я надевал его в школу, я застегивал на одну сторону, когда она – на другую. А у ботиков были немного подрезанные каблучки, чтобы мне не приходилось ходить на высоких каблуках.

Но не только мы так жили. Время было такое. У меня до сих пор сохранились многие привычки тех лет. Например, моя тарелка всегда чистая после того, как я поем. Даже если я не очень голоден, я всегда все доедаю до конца. И уж точно ни в коем случае не выбрасываю хлеб. На меня дико смотрят в ресторане, когда я прошу завернуть мне с собой недоеденный хлеб. Что касается вещей, я уже много лет ничего себе не покупаю. Это все из детства – и не потому, что нищета так поразила, а потому, что выработался рефлекс нестяжательства.

Хотя я очень люблю бабочку себе завязать. Люблю, чтобы рубашка была хорошо накрахмалена, твердая. Чтобы костюм хорошо сидел. То есть для меня важна не дороговизна, а стиль. И это относится ко всему в жизни – к внешнему виду, к музыке, к построению богослужения. Для меня стиль – это даже не вкус, а некая философия жизни, какие-то структуры гармонии, которые должны быть в человеке.

— Как складывались ваши отношения с учителями и одноклассниками в школе? Они ведь знали, что вы сын священника.

— Да. В этом смысле школьные годы были непростыми. После занятий меня частенько поджидали мальчишки, чтобы побить за то, что я сын священника. Поэтому уже с первого класса мне приходилось отбиваться. В то время у нас была школьная форма – гимнастерки, фуражки, ремни. Меня научили наматывать ремень на руку так, чтобы пряжка оказывалась на кулаке. Да, меня били сильно, и я бил сильно. Так что в детстве я надрался на всю оставшуюся жизнь. А что мне оставалось делать? Если бы я не стоял за себя, меня бы просто растоптали. Тем более, что в пятидесятые годы было очень много неблагополучных семей – одинокие матери, которые после войны растили сыновей без отцов. Конечно, эти мальчишки хулиганили. И обзывали меня как только угодно, и били.

Но что интересно – не было страха. Совсем не было. А вот чувство справедливости – что незаконно тебя бьют за то, что ты сын священника – придавало силы. Но несколько раз пришлось все же по пожарной лестнице удирать со второго этажа школы, потому что меня поджидало порядка десяти мальчишек. А от десятерых я, конечно, никак бы не отбился.

В первом классе вот еще какая была беда – моей учительницей была дочка священника. Как это ни парадоксально, но именно она мучила меня просто невероятно. Это был тот случай, когда в семьях священников вырастают яростные атеисты.

Каждый учебный день начинался с общешкольной линейки в актовом зале, после чего мы расходились по классам. И каждое утро на этой линейке меня выставляли перед всей школой и говорили, что он такой-сякой, сын священника, вот, посмотрите на него, негодяя. Но я оказался очень стойким – видимо, это генетика. Я даже помню эти линейки довольно смутно – если бы мне это очень досаждало, то я бы всю жизнь в подробностях все помнил.

А потом произошла вот какая метаморфоза. Когда меня совсем затравили, то меня забрала в свой класс парторг школы, преподаватель истории Мария Яковлевна Буданова. Я буду с благодарностью помнить ее всю жизнь. Она прошла войну, была капитаном на фронте. В ее классе у меня началась просто райская жизнь. Она прекратила это безобразие с линейками, меня постепенно перестали бить. Она относилась ко мне по-матерински. Чудный был человек!

Но я бы не хотел, чтобы обо мне сложилось впечатление как о каком-то мученике и страдальце. Да, нам, поповским детям, порой приходилось очень туго. Но несмотря ни на что, я и моя старшая сестра (я не говорю про младших брата и сестру, так как у нас большая разница в возрасте) не были страдальцами по внутреннему состоянию.

Мы с сестрой воспринимали наше бытие и то, что мы дети священника, как нечто естественное. Более того, в этом было какое-то удовольствие и счастье. Храм и дом были очень важными очагами духовной радости. Да, в школе нас били, унижали, несколько лет мы жили в нищете – но мы все равно были счастливыми детьми. И все сложности никак не влияли на наше мировоззрение, не колебали нашу веру.

Да и потом, человек так устроен, что чем старше он становится, тем меньше плохого он помнит. А помнит, в основном, только хорошее.

Учителя были такие, что хотелось учиться

— А как складывались отношения с учителями в старших классах?

— Хорошо. Вообще, я счастливый человек, мне невероятно повезло с учителями в школе – это были потрясающие люди! Девяносто процентов преподавателей в Рязани были бывшие лагерники, которым так же, как и моим родителям, запрещено было жить в Москве.

Математику у нас вел доктор физико-математических наук, литературу – профессор МГУ, английский – бывший профессор иняза и так далее. У моей сестры Лизы физику и астрономию вел Александр Солженицын (он тогда работал в школе). Вообще, преподаватели были такие, что хотелось учиться. Вот стоит перед тобой учитель, отсидевший пятнадцать лет в лагерях, и Гомера тебе наизусть читает – сначала по-древнегречески, а потом в переводах. Ну как тут можно не хотеть учиться!

Хотя мое образование началось еще до школы. К первому классу я уже знал арифметику, читал по-русски, по-французски, свободно говорил по-немецки, а еще на старославянском. Чуть позже я еще занимался итальянским, латинским и греческим.

— Кто вас обучал языкам?

— У нас были учителя – тоже ссыльные. Не знаю, платили ли им родители, скорее всего нет, так как все тогда были очень бедные, денег не было. Но раз в неделю учителя приходили к нам на обед, видимо, это была плата за обучение. Причем во время обеда я должен был говорить на том языке, на котором говорил мой учитель.

С трех с половиной лет я играл на скрипке. Еще в художественную школу ходил. А на коньках учился кататься у самой Клары Гусевой – олимпийской чемпионки по конькобежному спорту. У меня был сумасшедший график. Кроме того, я очень много читал – это была своего рода болезнь. Даже под одеялом с фонариком читал. Мама ходила и отбирала фонарик. В шесть лет я уже добрался до Гомера.

— Нашли на родительской полке?

— Да! Библиотека была очень хорошая. Родители с тщательностью ее собирали. Там были очень редкие издания. Дело в том, что один из моих прапрадедов был главным цензором в Петербурге в девятнадцатом веке. При нем к столетию со дня рождения Пушкина вышло полное издание его сочинений, в котором было все. И это издание стояло у нас на полке. А вот Золя и Флобера мама старалась от меня прятать.

— Но вы все равно их отыскали?

— Конечно! Вообще, к семи годам я перечитал практически всю нашу домашнюю библиотеку. И любовь к чтению осталась на всю жизнь, многое я перечитывал по нескольку раз. Сейчас я читаю Рильке. Очень люблю творчество Тургенева – у него великолепный настоящий русский язык, который сегодня, увы, уже забывается. Поэзию Тютчева всем советую. Пушкина, естественно. Чехова, Бунина. Насчет Достоевского – тут не так все просто. Его нужно читать, когда у человека есть определенное внутреннее состояние для этого, потребность воспринимать то, о чем пишет Федор Михайлович. А у него все о душе.

Вообще, литература и музыка – это то, что оказывает большое влияние на формирование нашего внутреннего духовного состояния. На мой взгляд, люди также должны твердо знать основные законы физики, химии, математики и так далее. Чем больше человек знает о мире, пусть даже о его базовых законах, тем больше он может сделать как личность.

Господь ведь послал нас в мир не просто так. И мы должны это реализовать. А чтобы реализовать, нужно знать. Именно поэтому плохая система образования в стране – страшнее любой войны. Потому что это убивает душу и внутренний мир человека.

— А как вы начали играть на скрипке?

— Я начал заниматься скрипкой в три с половиной года. До этого я год просил маму об этом, с тех пор как научился говорить. Даже не знаю, почему именно скрипку. И это занятие, конечно, стало каждодневным трудом, что меня порой повергало в уныние, потому что хотелось на улице с друзьями играть или книги читать. Первый концерт у меня был в шесть лет, а с оркестром – в семь. Хотя на самом деле моя концертная деятельность началась лет с пяти, потому что по дороге в музыкальную школу я на улице играл всем, кто хотел послушать мою игру. Обычно это были старушки, сидящие на лавочках.

— Не опаздывали на урок?

— Опаздывал. А на обратном пути застревал еще больше. Играл старушкам этюды Шрадика. Что умел, то и играл. Но когда я учил что-то новое, это было настолько фальшиво, что все, кроме мамы, убегали из дома на время моих занятий. Скрипка в этом смысле неблагодарный инструмент – пока ты не овладеешь произведением, может быть много фальшивых нот, окружающим приходится несладко. Мне даже старшая сестра в окно кидала записочки, мол, может, ты уже закончишь, наконец.

А вообще, запах канифоли от смычка – это одно из главных детских воспоминаний.

— Какие еще яркие воспоминания детства у вас остались?

— Одной из моих самых больших радостей в детстве было наблюдать за снегоуборочной машиной. Я мог за этой машиной кварталами идти, смотреть, как она снег загребает. А поскольку шофер и те, кто снег подбрасывал, меня знали как облупленного, они меня чаем горячим поили – зима ведь, сильный мороз, а тут шкет семилетний тянется. Никогда не забуду, как шофер из кабины доставал трофейный немецкий термос и наливал мне горячий сладкий чай. Такое было отношение, такие люди!

Помню счастье, когда у меня лет в восемь появились первые валенки. Кто-то их отцу подарил для меня. И я специально шел на мороз, чтобы ходить в валенках по снегу.

Я вообще в детстве любил зиму больше, чем лето. Мне очень нравилось сочетание луны, мороза, снега, тишины. Когда снег лежит, больше света. И в лунную ночь получается двойное освещение – и сверху, и снизу. Когда мы зимой возвращались из церкви, это было удивительное ощущение: луна, снег, а впереди дом, и из трубы пар идет столбом.

Я забирался в алтаре в архиерейское кресло и засыпал

— Как началось ваше церковное служение?

— Когда я был совсем маленьким, если родители по какой-то причине не брали меня с собой на всенощное богослужение, то я его устраивал дома сам. Я выстраивал из стульев алтарь и ходил, служил всенощную. У меня даже кадило было. Частенько я так и засыпал прямо в этом своем самодельном алтаре. Папа с мамой приезжали из храма и находили меня спящим.

Мы, дети, вообще стремились быть похожими на отца, следовать его примеру. При этом он никогда нас ни к чему не принуждал. Он никогда не заставлял нас идти в храм, но мы сами бежали. Он никогда нам ничего не говорил о постах, но мы видели, что он не ест скоромную пищу, и тоже не ели.

А прислуживать в храме я начал рано, в пять лет. Я был свещеносцем. Когда на Великий вход мы спускались с амвона, меня протодьякон брал под мышки, потому что были случаи, когда я наступал на стихарь и на глазах у всего храма кубарем катился вниз со ступенек. И точно так же протодьякон меня поднимал, когда шли обратно.

Также у меня была такая привычка. Пока на всенощном бдении владыка Николай (Чуфаровский) на полиелее помазывал всех с кафедры, я забирался в алтаре в его архиерейское кресло и засыпал. Когда он возвращался в алтарь, то говорил: «Алешу не будите, а мне дайте вон тот стульчик». Будили меня только тогда, когда уже нужно было уезжать. И я лет до девяти не знал, что на всенощной после канона еще что-то есть.

— А отец строго относился к тому, как вы прислуживали? Бранил за шалости?

— Был вот какой случай. Мне было лет шесть или семь, и я вышел читать шестопсалмие в центр храма, в темноте. Я решил блеснуть – прочитал его наизусть, без книжки. Бабушки в храме, конечно, умилились. Прихожу в алтарь – владыка тоже сияет. А вот отец послал меня на амвон пятьдесят поклонов класть в качестве наказания – за своеволие и за тщеславие.

По канону нужно всегда читать по книге, чтобы не допустить ошибок. С тех пор во время богослужения я все читаю по книге, даже Трисвятое, хотя, конечно, знаю его наизусть. И я убедился в том, что отец был прав. Где-то лет пятнадцать назад произошло невероятное – я во время службы забыл «Отче наш» на середине. Просто вдруг остановился и не мог вспомнить, что дальше. Так что всякое бывает.

Вообще, я прошел очень сильную алтарную школу. Мой отец был потрясающий уставщик, он все знал. Каждую литургию он служил как первую и последнюю, служил совершенно уникально. И не потому что у него был красивый голос, а потому что каждое слово им произносилось не между прочим, оно было наполнено. И он блестяще знал службу. Собственно, любовь к уставу и к литургике у меня от отца.

Чуть позже я брал уроки у архимандрита Иоанна (Маслова) – знатока устава. Я также ездил в Свято-Троицкую Серигиеву Лавру, знал регента Лавры отца Матфея (Мормыля). Тем не менее, когда в 1977 году по благословению святейшего Патриарха Пимена я стал регентом в одном из московских храмов, то очень волновался. Сам я пел в хоре не так много до этого. Но вдруг сработала моя детская память – я все стал вспоминать.

Мне уставщица подсовывает бумажку с порядком службы, а мне не нужно, я все помню. Чем завоевал доверие хора. И это не потому, что я такой молодец, а потому, что это было впитано с молоком. И вот я уже сорок лет регент и семь лет профессор литургики.

Вообще, я с детства хотел стать священником, но не сложилось. Видно, Богом мне была предназначена другая стезя, которой я посвятил всю жизнь, – церковная литургическая музыка, которая занимает одно из важнейших мест в богослужении.

(Окончание следует)