«Делаю старику непрямой массаж сердца и кричу: “Несите подушку!”» Кардиолог Абрам Сыркин

▶

▶

«Первый раз увидел, что мертвый может ожить»

— Ваш папа, Лев Абрамович Сыркин, известный врач-гигиенист, говорил вам: не идите в медицину, и особенно в лечебную медицину. Вы были непослушным сыном? (Лев Абрамович Сыркин (1894-1951) — врач-гигиенист, заложивший под руководством Н.А. Семашко основы школьной гигиены как отдельной научной дисциплины в СССР. — Прим. ред.).

— Я отца любил и очень уважал, его мнение для меня было важно, но мой выбор оказался важнее. Мой отец был одним из ближайших сотрудников Семашко и в своей области действительно большим авторитетом. Но, хорошо зная и клиническую медицину, он понимал, насколько это тяжелая работа, и не хотел ее для меня. Но я в других профессиях себя не видел. А уж когда я пошел в медицину, то захотелось быть действительно полезным. Поэтому — неотложная кардиология.

Я, конечно, всегда снизу вверх, с большим почтением смотрел на хирургов. Но я абсолютно не был рукастым, вплоть до смешного. И поэтому эта область медицины для меня сразу была закрыта. Хотя, конечно, хирург — это звучит гордо.

А все-таки кардиология дает возможность сразу и быстро помочь, причем в очень серьезных случаях. Я всегда говорю студентам, что, если вы один раз успешно провели реанимацию, то есть вернули человека из клинической смерти, вы потом этим можете гордиться всю жизнь.

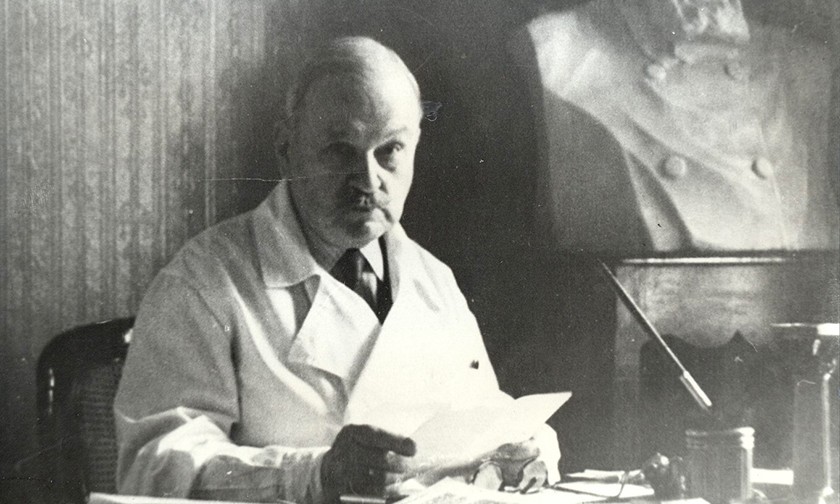

Абрам Львович Сыркин — российский кардиолог и терапевт, почетный кардиолог России, лауреат премии им. Д.Д. Плетнева, доктор медицинских наук, профессор.

При активном участии Абрама Сыркина были разработаны новые подходы в кардиореабилитации при сердечной недостаточности и после кардиохирургических вмешательств, служба ранней госпитализации больных инфарктом миокарда, организован первый в стране Научно-практический центр кардиоонкологии.

— Вы легко поступили в мединститут?

— У меня была серебряная медаль, и это был единственный год, когда с серебряной медалью можно было поступить без экзаменов. Если вы имеете в виду ограничения национального характера, то я их не почувствовал. Возможно, наоборот, моя фамилия мне помогла. Широкой аудитории она не известна — ну кто знает гигиенистов? Это же не великие хирурги или терапевты. Зато в медицинском мире она значима. Не исключаю, что она сыграла роль в моей судьбе, даже когда я об этом не подозревал. Хотя напрямую случаев, когда про меня говорили «а вот это вот сын такого-то», на моей памяти нет.

Я не выносил, не понимал и терпеть не мог химию. И пошел в институт, где было пять химических предметов! Первый же экзамен в зимнюю сессию был по химии. Я взял билет, увидел, что одного вопроса не понимаю, положил билет обратно и собрался уходить. Преподаватель говорит: «Ты что, с ума сошел? Отвечай. Остальные же вопросы ты знаешь». Я сказал — нет, ушел, получил двойку. И фамилия не помогла. Правда, остальные 52 экзамена в моей зачетке были сданы на пятерки.

Абрам Львович с отцом Львом Абрамовичем Сыркиным. Фото из семейного архива.

— Был ли случай, когда вы себе сказали: «Хорошо, что я все-таки пошел в медицину»?

— Таких случаев было много. Во-первых, я был активным участником важных событий в кардиологии: создания отделений кардиореанимации и внедрения электроимпульсной терапии аритмий сердца.

Во-вторых, вывести больного из клинической смерти мне удавалось не раз. От этого, конечно, чувство глубокого удовлетворения. Но в то же время, если вам привозят больного с инфарктом миокарда где-нибудь в два часа ночи и до семи утра вы от него не отходите, а в семь он умирает, несмотря на все ваши усилия, это тяжело.

Я не помню своих первых больных, хотя это странно — казалось бы, должно запомниться. Однажды пытался понять, сколько у меня вообще было больных, и не смог посчитать. Но их было много — это же неотложная кардиология. И, поскольку я руководил четырьмя отделениями реанимации, из которых три создал лично, мне посчастливилось реально спасать жизни. Сейчас, когда я уже меньше непосредственно общаюсь с больными, это бывает только случайно.

Я вам приведу несколько последних случаев. Один — это мой сосед. Постучала ко мне его жена и говорит: «Коля умирает». Я побежал к ней, смотрю — он лежит на полу, не дышит, сердце не работает, сознания нет. Классическая клиническая смерть. Я ей крикнул звонить в скорую и начал непрямой массаж. Он через минуту пришел в себя и сказал с большим удивлением: «А что я на полу делаю?» Тут открывается дверь, входит скоропомощная бригада, и врач говорит: «Абрам Львович, вы-то как здесь оказались?»

Как-то я был в Болгарии. Пошли с одним знакомым в музей, вдруг он говорит: «На улице человеку плохо. Можешь выйти поглядеть?» И действительно, сидит около входа в музей старик, очень плохо дышит, на глазах умирает. Я его на землю, непрямой массаж, кричу: «Несите подушку!» Ну это же Болгария — из всех окон высунулись люди и притащили пять подушек. Он пришел в себя, приехала скорая и его увезла.

А мой приятель садится за руль, а руки у него ходуном ходят, он только повторяет: «Абрам, он же ушел! Абрам, он же ушел!» Человек первый раз увидел, что мертвый может ожить.

И это только случайные ситуации. А когда я непосредственно работал с больными, все это была рутина.

— Когда человек умирает дома, никто не виноват. А если вы его везете в больницу и он умирает у вас на руках, то виноваты вы. Вы стояли у истоков кардиореанимации в СССР. Наверное, непросто было создать такую службу.

— Инструкции Минздрава содержали пункт о том, что больного инфарктом миокарда можно госпитализировать, если врач уверен, что транспортировка не ухудшит состояние больного. А кто может быть уверен, что больной с инфарктом миокарда не умрет во время транспортировки? Вот и не везли, пока не стабилизируется. Но первые часы самые страшные, когда особенно часто умирают. А больных оставляли дома.

Везли, только если на улице что-то случилось. А если, например, в служебном кабинете, то могли там так и оставить. Виталий Григорьевич Попов (кардиолог, инициатор ранней госпитализации и активного лечения больных с тяжелыми формами инфаркта миокарда. — Примеч. ред.) понимал, насколько гибельны подобные ситуации. Но ему не хватало административного веса, чтобы пробить эту бюрократию. Она настолько устоялась, что один из приказов, в котором содержался этот замечательный пункт, был издан осенью 1941 года. Представляете? Немцы под Москвой в Химках стоят, а Мосгорздрав издает вот такие приказы.

Так вот, Виталий Григорьевич сам не смог бы это пробить. Но он же был профессором у Владимира Никитича Виноградова (создатель клинической школы, был лечащим врачом ряда советских руководителей, в том числе Сталина. — Примеч. ред.). Виноградов был не только блестящим врачом, его административный вес был огромен. И он, конечно, сразу поддержал Попова.

Но надо же было это все оформить. Он поехал в Минздрав, возвращается довольный и говорит: «Московская скорая помощь будет возить нам больных. Вот приказ». Неделя проходит, другая, а больных не везут. Виноградов звонит начальнику московской скорой помощи и спрашивает: «Вы в курсе, у вас есть приказ?» Тот отвечает: «Да, Владимир Никитич, но я не хочу, чтобы мои врачи не выходили от прокуроров. Хотите госпитализировать таких больных? Пожалуйста, сами».

Владимир Никитич вызвал троих молодых врачей, в числе которых был я, и сказал: «В клинику вы больше не ходите. Ваше место на московской скорой помощи, вы возите больных». Как же их боялись! Приведу пример: скорая помощь везет в Институт Склифосовского больного с гипертоническим кризом, а по дороге у него возникает инфаркт миокарда. Ну, казалось бы, включай сирену и езжай быстрее. Вместо этого врач скорой помощи останавливает свою машину на Садовом кольце, напротив американского посольства, и радирует в центр, что у него в машине инфаркт и ему срочно требуется кардиологическая бригада. Приезжаем мы и увозим пациента в клинику Владимира Никитича.

Надо сказать, что встретили нас очень дружелюбно и с огромным интересом. А что у них получится? Это был не первый такой больной, но один из первых больных.

— А первый?

— Я был в гостях, пили чай. У брата хозяина инфаркт миокарда с отеком легких. Приезжает скорая. Врач говорит: «Ну значит, вы пока остаетесь дома. Через два-три дня все успокоится — и мы за вами приедем». Я говорю: «А почему, собственно? У вас есть приказ. Я — врач Виноградовской клиники, давайте доставим больного туда». Брат больного — а он как раз получил Сталинскую премию и на нее купил себе «Победу» — говорит: «Пусть скорая его везет, а мы с вами поедем за ней следом в больницу». Врач скорой помощи говорит: «Нет, мы сделаем по-другому. На вашей “Победе” поеду я, а врач из Виноградовской клиники пусть везет его вместе с моей бригадой в больницу».

Профессор Недоступ (Александр Викторович Недоступ (1939-2022) — терапевт, кардиолог, участвовал в разработке принципов дефибрилляции при мерцательной аритмии. — Примеч. ред.) в своих мемуарах пишет, что за нами ехали две скорых, потому что врачей интересовало, довезут этого больного или нет. На самом деле никакие две скорых за нами не ехали. Не знаю, откуда Саша это взял. Но это был, по-моему, первый больной, которого срочно привезли в тяжелом состоянии.

Александр Викторович Недоступ с его учителем Виталием Григорьевичем Поповым и Владимиром Ивановичем Маколкиным

Вот так мы начинали несколько первых недель. Как только врачи скорой увидели, что это реально, они нам сказали: «Спасибо, дорогие коллеги, дальше мы сами». И охотно возили нам этих больных. А вслед за Виноградовской клиникой такие отделения открылись у Евгения Ивановича Чазова, у Павла Евгеньевича Лукомского. Это стало входить в практику.

— Есть ли у вас профессиональный опыт, который бы вы ни за что не хотели бы повторить?

— Были ли у меня профессиональные ошибки? Конечно. И по сей день бывают, при самом добросовестном отношении к работе и при том, что у тебя, казалось бы, уже достаточные знания. Легче всего мне было работать на втором году клинической ординатуры. Я все знал, все понимал и ни в чем не сомневался. А чем старше становился, тем становилось труднее. Уже никогда я не был таким самоуверенным, таким все знающим. Были ли такие ошибки, которые я не хотел бы повторить? Ну, наверное, я ничего из них не хотел бы повторить. Но чтобы совсем грубые — такого я, пожалуй, не припомню.

Знаете, есть такая притча. Была такая страна, где умерших хоронили около дома лечивших их врачей. Чужестранец приехал в этот город, заболел и ищет себе врача. Одна табличка «Врач» — и целое кладбище. Вторая табличка «Врач» — и целое кладбище. И, наконец, третья табличка — ни одной могилы. Он, конечно, обратился к этому врачу. И оказался его первым пациентом.

— И, видимо, первым на кладбище.

— Надеюсь, что нет. Но это к вопросу о том, бывают ли у врачей плохие исходы. Да, и не только из-за ошибок, а просто из-за невозможности спасти больного. Хотя то, что мы делаем сегодня, и то, что мы могли делать в годы начала моей врачебной деятельности, — это небо и земля.

«На сердечных хирургов гляжу как на полубогов»

— Какие медицинские инновации изменили вашу жизнь?

— Когда мы стали госпитализировать больных с тяжелым инфарктом миокарда. Когда Михаил Яковлевич Руда и Евгений Иванович Чазов предложили растворять тромбы при инфаркте миокарда — это называется тромболизис. Когда начали вшивать кардиостимуляторы. Вот сердце начинает работать 20 ударов в минуту. Это иногда совместимо с жизнью, иногда сразу нет. Так вот, вам вшивают кардиостимулятор, устанавливают 60 ударов в минуту, и при всем желании сердце не будет биться меньше 60 в минуту, потому что стимулятор будет его заводить.

Мы были одной из первых клиник в Советском Союзе, которая в начале 60-х годов применила разряд дефибриллятора, чтобы снять тяжелую аритмию сердца.

И даже выпустили с двумя моими сотрудниками, Александром Викторовичем Недоступом и Изабеллой Васильевной Маевской, монографию «Электроимпульсная терапия аритмии сердца». К нам приезжали учиться. А вся сердечная хирургия? Я вам говорил, что я на хирургов гляжу снизу вверх. Так на сердечных-то хирургов я, кардиолог, гляжу вообще как на полубогов. Так что да, конечно, я много раз наблюдал, как появляются технологии и подходы, которые меняют жизнь.

Сейчас все это настолько банально. Никто уже и не задумывается о том, что когда-то этого не было и насколько непросто все это начиналось, с какими трудностями, рисками, ответственностью.

— Все это вы наблюдали в СССР — или было что-то, что вы увидели за границей?

— Я много бывал за границей — в частности, в кардиологической клинике в Соединенных Штатах, но ничего принципиально нового там не увидел. Когда в медицине появляется что-то новое, оно распространяется по миру очень быстро. Скажем, применение дефибриллятора для лечения аритмии — это советский опыт. Когда мы говорим о сердечной хирургии, к примеру, или о разжижении тромбов — это тоже советский опыт, это Руда и Чазов. А вот что касается сердечно-сосудистой хирургии, то она к нам пришла с Запада. Любой национальный опыт быстро становится достоянием медицины вообще.

— Дефибриллятор придумали у нас?

— Да, дефибриллятор Гурвича — это, по-видимому, лучшая в мире модель. Но у американцев было усовершенствование, которого не было у Гурвича. Дело в том, что, когда вы наносите разряд дефибриллятора, он может попасть в такую фазу сердечного цикла, что вызовет еще более тяжелую аритмию, несовместимую с жизнью. Правда, с помощью повторно нанесенного разряда можно все исправить, но это все-таки опасно. Бернард Лаун придумал устройство, которое позволяет не попадать в ранимую фазу сердечного цикла и избежать этого осложнения. И поэтому их метод приобрел широкое распространение, хотя первыми дефибриллятор применили мы.

— Иными словами, железный занавес не мешал циркуляции медицинских открытий?

— В Советском Союзе он создавал много помех. Вы не могли прийти в медицинскую библиотеку и получить там английский или американский медицинский журнал, если не приносили официальную бумажку, что этот журнал вам необходим для научной работы. Это было апогеем глупости, но реально помешать распространению мирового передового опыта было невозможно.

— Вы знали английский?

— Читать медицинскую литературу я могу, а говорить нет. В те времена, когда я учился, никому и в голову не могло прийти, что это когда-нибудь понадобится. А понадобилось мне это в 70-е годы, когда мы стали заниматься дефибрилляцией и к нам в клинику стали приезжать зарубежные врачи. Приходилось общаться с ними через переводчиков.

Я помню, как приехал один из первых американских профессоров, занявшихся в Штатах дефибрилляцией. Он приглашал меня к себе. Я пришел к Виталию Григорьевичу Попову и говорю: «Американец приглашает меня в Штаты». Виталий Григорьевич взглянул на меня и сказал: «Знаешь что? Лучше не надо».

Но на конгрессы медицинские уже потом, в другие времена, я, конечно, ездил.

«Чем квалифицированней врач, тем выше степень его свободы»

— Почему у нас в стране так много сердечно-сосудистых заболеваний?

— Я думаю, что это, прежде всего, нездоровый образ жизни: привычки, питание, малый уровень физической нагрузки. Всего понемножку. Стрессы колоссальные. Сердечно-сосудистые заболевания во всех развитых странах на первом месте. Онкология их еще не догнала, но догонит и перегонит.

— В кардиологии, как в онкологии, есть протоколы, по которым врач обязан лечить. Это хорошо?

— Конечно, для целого ряда заболеваний сейчас есть очень строгие протоколы. И хотя жизнь часто ни под какой протокол не попадает, но все-таки для врача это колоссальная помощь.

Но, чем квалифицированней врач, тем больше его степень свободы. Я не хочу хвалиться, я просто старый врач с большим опытом. Во время консультаций я делал назначения, после которых на меня смотрели с удивлением и говорили: «Абрам Львович, вы уверены?» Но это бывало в единичных случаях. Как правило, протоколы — большое подспорье.

Начинающему врачу я бы вообще не советовал от них отступать, пока он не набрался опыта в живой работе. И тогда уже он может говорить, что, дескать, в протоколе написано вот так, но я советую сделать иначе. Кроме того, как в наших протоколах, так и в зарубежных, не просто даются рекомендации, но указывается степень их обоснованности. Например, «абсолютное показание» или «преимущественно рекомендуется».

Даже удивительно, как много больных не укладывается в протокол. Он ведь относится к некоему усредненному, отчасти вымышленному пациенту.

Но есть принципиальные вещи. Например, при инфекционном эндокардите по протоколу несколько недель надо принимать антибиотики. Уже вроде и температура нормальная, и чувствует себя человек хорошо, а все равно надо продолжать. Отступите от этого правила — получите рецидив. А до появления пенициллина эта болезнь была смертельной. Вот что такое протокол.

— У вас бывали в начале карьеры случаи, когда вы брали на себя ответственность, хотя вам говорили: «Абрам, не надо»?

— Помню больного с инфарктом миокарда, с тяжелыми нарушениями ритма, угрожавшими его жизни. Я решил применить дефибриллятор. Тогда это все было в новинку, каждый случай обсуждался. Ко мне подошли наши врачи-лаборанты и сказали: «Не делай этого. У этого больного при анализе крови показатели, которые несовместимы с жизнью. Ты дискредитируешь свой метод». Но я-то видел, что больной умирает, и применил разряд дефибриллятора. Восстановил ему ритм, он выжил.

Иногда встает вопрос, перенесет ли больной операцию. Хирург-кардиолог принимает решение сам, но при этом обязательно сверяется с тобой. И ты берешь на себя ответственность. Почему? Потому что взвесил все «за» и «против».

— Часто у врача есть свое мнение, но над ним есть доктор наук, профессор, завотделением, который говорит: «Делай так, как я говорю, потому что я главнее тебя».

— Если он не просто административно главнее, а профессионально главнее и опытнее тебя, то он должен объяснить, почему его решение правильное, а твое нет.

«В деревне я бы не пропал — мне бы носили поросят»

— Вы почти всю жизнь преподаете? И сейчас тоже?

— Я был клиническим ординатором второго года, то есть сам еще продолжал учиться, когда мне сказали: «Ты что здесь вообще бегаешь? Вот тебе студенческая группа и веди». Так что у меня педагогический стаж просто страшный. Раньше я читал студентам весь курс факультетской терапии, и все они меня знали. Но в последние годы я веду в основном клинические разборы и читаю одну-две лекции врачам, повышающим свою квалификацию. Со студентами я стал соприкасаться намного меньше, хотя иногда могу провести какой-нибудь кружок или мастер-класс. Но, конечно, я по-прежнему с ними знаком.

— На 10 студентов сколько будет таких, у которых глаз горит на медицину?

— Знаю точно, что много есть таких, которые хотят быть добросовестными врачами, хотя некоторые идут в медицинский институт ради корочки, и это не перестает меня удивлять. Допустим, отец по каким-то причинам считает престижным, чтобы у дочки был диплом, а она — послушный ребенок. Но зачем ей этот медицинский институт, где шесть лет тяжелой учебы? Пойди куда-нибудь, где полегче да побыстрее. Вот таких людей я не понимаю. А глаз горит всегда у единиц. Думаю, что есть некоторый средний показатель и он довольно устойчив на протяжении многих поколений.

— Про молодых говорят, что сегодня они более прагматичны. Если к вам придет какой-нибудь молодой парень и спросит, как на семью зарабатывать медициной? У вас будет что ему ответить?

— Хороший врач всегда заработает. Другое дело, что он будет работать много и тяжело. Но его семья голодать не будет.

— Он пойдет в частную медицину?

— Ну, я не знаю, в какую. Это зависит от конкретных обстоятельств. Виноградовская клиника Московской медицинской академии шефствовала над Тульской областью. Летом мы туда выезжали на пару месяцев, чтобы заменить врачей, которые уходили в отпуск. Я попал в один из самых удаленных от Тулы районов, где проработал два месяца. И хорошо понял, что если бы я стал сельским врачом, то жилось бы мне очень даже неплохо.

— А с точки зрения оборудования? Оно есть в сельской больнице?

— Где-то есть, где-то нет. Это уже не так важно. Самое главное — какой ты врач. Тяжелого больного ты всегда можешь отправить в областной центр. А основную массу прекрасно можешь лечить сам.

— Медицина — это скорее подвижничество или это скорее профессионализм?

— И то, и другое. И ремесло, и искусство. Знаете, среди врачей подвижников гораздо больше, чем принято считать.

Бывают подвижники знаменитые, а бывают просто повседневно трудящиеся люди. Если наши врачи у меня за стеной сидят здесь в клинике, до восьми, они что, не подвижники?

— За маленькую зарплату?

— За не соответствующую их работе зарплату. И за несоответствующий уровень уважения в современном обществе. Я думаю, что это следствие государственного отношения к врачам много-много десятилетий советской власти. В царской России врач был человеком несравненно более уважаемым, чем в Советском Союзе.

— Есть ли у вас в кабинете шкафчик, в котором стоит коньяк и лежат шоколадные конфеты? В Советском Союзе было очень принято делать такие подарки врачам, да и сейчас. Почему?

— Я думаю, это совершенно естественное чувство благодарности. Несут коньяк, шоколад, конверт с деньгами. Врач тебе помог, хочется его отблагодарить. Я не вижу в этом ничего плохого. Хотя зачем мне 20 бутылок коньяка? Даром не нужно. Лучше уж деньги.

— С одной стороны, хотят отблагодарить, а с другой — всегда готовы нажаловаться.

— Смотря на что. Если вдруг нашелся хирург, который сказал: «Ну хорошо, я сделаю операцию, это будет стоить столько-то», то, может быть, кто-то и нажалуется. Хотя я бы к такому просто не пошел бы. А может быть, и пошел бы… Не знаю.

«Не вступал в партию, хотя это сулило многие выгоды»

— Стоял ли у вас когда-нибудь в жизни выбор между работой и семьей?

— Такой выбор стоял один раз. Когда я начинал научную работу, это было начало применения радиоактивных препаратов в медицине. Этим занимались единицы, и мне было интересно, я писал кандидатскую. Но моя жена мне сказала: или я — или радиоактивность. Я выбрал жену.

— Ваши дети тоже врачи?

— Моя дочка — доцент, кардиолог, а внук изменил династии. Он стал химиком.

— Я вас видела на фотографии с Ростроповичем. Откуда вы его знали?

— Он был в очень хороших отношениях с Александром Викторовичем Недоступом, который всю жизнь меня считал своим учителем и который, к сожалению, рано ушел из жизни. Блестящий врач, все было при нем. Саша был в очень хороших отношениях с семьей Ростроповича и меня с ним познакомил.

Воспоминание о Ростроповиче у меня такое. На одном из последних его концертов в Большом зале консерватории, когда уже было известно, что он уезжает, моя дочка на концертной программке написала: «Возвращайтесь. Лена». Он взял и написал: «Вернусь. Слава». И сдержал обещание.

— Есть ли периоды, о которых вы не хотите вспоминать?

— Да. «Дело врачей» и не только. Меня однажды спросили в интервью для «Медицинской газеты», что я думаю об антисемитизме в России. И я сказал: «Я думаю, что он был, есть и будет. Существуют бытовые, религиозные, экономические, политические и прочие факторы. Но государственного антисемитизма в России сейчас нет». А вот «дело врачей» — это были годы абсолютного государственного антисемитизма. Их вспоминать не хочется.

— Тогда давайте вспомним 1991 год. Вдруг кончился СССР. Как вы это восприняли, было ощущение свободы?

— Падение железного занавеса я воспринял восторженно, хотя полной свободы не было никогда. Я всегда ощущал внутреннюю и профессиональную свободу, а вот внешнюю — ну, с ограничениями. Я не вступал в партию, хотя это сулило мне многие выгоды. То, что сделал Горбачев, — вечная ему память — это другая жизнь. Ошибки были наверняка. Но вспоминать про хорошее, которое дала та эпоха, и про плохое, — так их даже сравнивать смешно.

«Этих уже не убьют»

— Ваше самое первое воспоминание?

— 1 декабря 1934 года, день убийства Кирова. Я пришел домой с прогулки, папа и мама на работе. Читать я еще не умею, радио не слушаю, со мной моя неграмотная няня. И вот скажите, каким образом я сразу понял, что произошло что-то очень плохое и страшное? Пожалуй, с этого дня я себя и помню.

— Вы счастливый человек?

— Я думаю, мне очень посчастливилось в жизни. Начать с того, что в моей семье никто не репрессирован. У отца было несколько братьев, двое были на фронте, один погиб, а другой — молодой и красивый — вернулся без глаза. Его младшая сестра плачет от горя, что он без глаза. А старшая плачет от счастья, что он жив.

— Каким был для вас День Победы?

— 9 мая 1945 года я был на Красной площади — туда тянуло, как магнитом. Шагу негде ступить, машина американского посла, размером чуть поменьше танка, не может проехать в Кремль, и восторженная толпа пытается поднять эту машину и понести. Вот такое настроение. Напротив Спасских ворот, откуда выходил к мавзолею почетный караул и выезжали правительственные кортежи, на самом видном месте лежат крест-накрест два мертвецки пьяных младших лейтенанта в новеньком обмундировании, только-только из военного училища, года на три старше меня. А над ними стоит старая женщина и со слезами говорит: «Этих уже не убьют».

Нельзя забывать, сколько народу в войну было убито. Сейчас существует тенденция отодвигать это на задний план и говорить только про победу, только про «ура». Конечно, это ура. Но первое, что вспоминается, — это гибель миллионов людей, которой 9 мая положило конец.

Вместо послесловия

Кабинет Абрама Львовича увешан фотографиями. Большинство лиц мне не знакомы, но в глаза сразу бросается Сахаров. «Портрет Сахарова должен быть в каждом доме», — назидательно говорит мне Сыркин. А затем он показывает фото людей, которые сыграли большую роль в его судьбе. Прежде всего, конечно, Владимир Никитич Виноградов.

Владимир Никитич Виноградов

— Это академик медицины, личный врач товарища Сталина, один из основных фигурантов «дела врачей». Я на 4-м курсе слушал его лекции, на 5-м курсе я ушел в другую клинику, а он ушел в тюрьму. На 6-м курсе он вернулся из тюрьмы, и я снова слушал его лекции. Он — мой учитель, которому я всем обязан. Ординатура — это он, аспирантура — это он, в клинике меня оставил тоже он. Вечная благодарность. У меня есть о нем воспоминания, которые называются «Владимир Никитич Виноградов на лекции и на обходе». Если кому-то интересно, можно прочитать.

Дальше — фотография Виталия Григорьевича Попова, того самого, который создавал первую службу неотложной кардиологической помощи и под началом которого Абрам Львович стал перевозить первых больных с инфарктом.

— Виталий Григорьевич Попов был и всегда оставался верным и преданным учеником Дмитрия Дмитриевича Плетнева — блестящего советского терапевта, а также фигуранта процесса по делу об убийстве Горького. Он обвинялся в том, что убил Горького и еще каких-то политических руководителей Советского Союза. Незадолго до своего ареста Плетнев собрал своих ближайших сотрудников и сказал: «Если меня арестуют и вы прочтете, что я сознался во всяких преступлениях, то знайте, что это неправда». В 1941 году, когда немцы подходили к Орлу, расстреляли всю тюрьму, и в том числе Плетнева.

А Виталий Григорьевич служил в армии. Началось отступление. Кто мог, уходил своими ногами, а для медперсонала нашелся транспорт.

Говорят, что Попов уже садился в грузовик, когда кто-то из тяжелораненых ему сказал: «Виталий Григорьевич, а как же мы, нас бросают?» И Попов никуда не уехал.

В плену он лечил наших военных и вел себя настолько безукоризненно, что, когда их освободили, к нему не было никаких вопросов.

Он пришел в клинику Виноградова и проработал в ней много лет. Был доцентом, блестящим московским кардиологом с колоссальной частной практикой и абсолютным авторитетом. Вот только докторскую писать не хотел, жалко времени было. В какой-то момент завкафедрой Зинаида Адамовна Бондарь сказала ему: «Виталий Григорьевич, вы хотите, чтобы мне прислали другого профессора?» И тогда он со злостью взялся и написал диссертацию. Потом Евгений Иванович Чазов его переманил в Четвертое управление, но лучшие годы Виталия Григорьевича Попова были, конечно, в клинике Виноградова.

Дальше — про Матвея Исааковича Непорента, рентгенолога Виноградовской клиники.

— Совершенно блестящий, из тех, что были универсальными рентгенологами и знали абсолютно все, — вспоминает Абрам Львович. — Я пришел в клинику субординатором и привел к нему больного. Он поставил больного за экран и сказал мне: «Видите эту круглую тень?» — «Вижу». — «Это метастаз». — «Понял». — «Ничего вы не поняли. Это пуговица». Вот так началось наше знакомство.

Фото Юлии Ивановой и из личного архива героя публикации