«Дважды освобожденный». Киновед Наум Клейман — о жизни и о кино

▶

▶

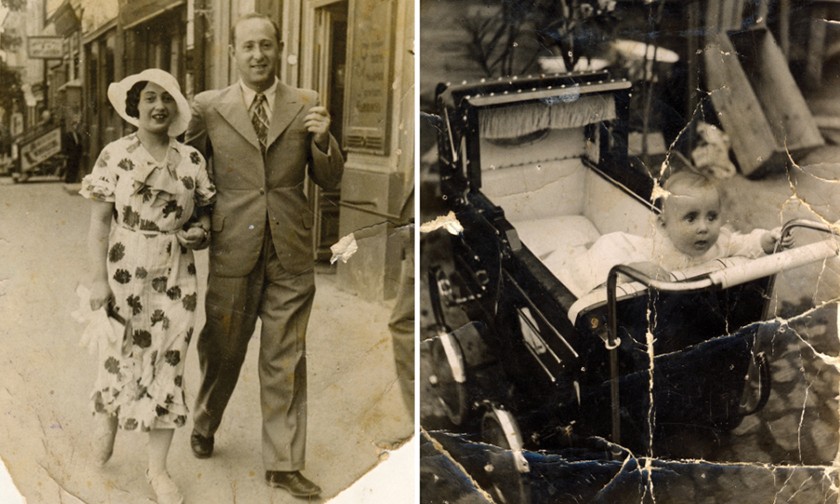

Подданный короля

Я родился в Бессарабии, а значит, в королевской Румынии, потому что с 1919 по 1940 год Бессарабия была ее частью, а по пакту Молотова–Риббентропа вернулась в состав — уже не Российской империи, а Советского Союза. Получается, что первые три года жизни я был подданным короля. Когда я рассказал об этом своей маленькой дочке, у нее от удивления расширились глаза, ведь подданные короля бывают только в сказках.

Мои дедушка и бабушка жили на юге, в деревне Романовка, которая была первым — и безуспешным — опытом создания в России еврейских сельскохозяйственных поселений. Дедушка был закройщиком обуви и придумывал новые модели. Это был добрый, честный и творчески одаренный человек. Он мог бы быть художником, но у евреев, как и у мусульман, не принято было рисовать людей.

Вместе с тремя друзьями дедушка создал артель и сам продавал свою обувь. Когда пришла советская власть, его обвинили в том, что он «буржуазный элемент», и репрессировали. Как мы узнали, когда в Молдове открыли документы, это случилось по доносу человека, который дедушке завидовал — якобы дед зарабатывал миллион лей в год. Дед сказал: «Я бы мечтал, но у меня не получалось». В общем, он был арестован в 1941 году и погиб в лагере Ивдель под Свердловском. А папа с мамой и со мною остались в Молдавии. Папа устроился работать на железную дорогу.

С мамой. 1939 год

Все железнодорожники с первого часа войны были автоматически мобилизованы — поскольку они доставляли снаряды и танки на фронт — а их семьи немедленно эвакуированы. Это большое везение. Наши родственники, которые остались в Молдавии, погибли после прихода немцев и румын.

Кишинев, как и Киев, бомбили 22 июня, на рассвете. Мое первое ясное воспоминание: мама заворачивает меня в плед и бегом несет в погреб во дворе, поскольку бомбоубежищ не было. И вскоре меня, маму, сестру и бабушку как семью красноармейца эвакуировали из Молдавии. Мы оказались сначала на Кубани, а когда ранней весной 1942 года немцы стали наступать на Краснодар, нас отправили дальше, в Узбекистан, в город Андижан, где мама работала в госпитале, я допоздна был в детском саду на продленке.

Наш домик приглянулся «особисту»

Папа тем временем чудом остался жив. Немцы разбомбили их состав, но его выбросило взрывной волной, и он повредил ногу. После госпиталя его отправили на Урал, в город Копейск Челябинской области, плавить сталь для Т-34. Папа нашел нас через Красный Крест, куда поступали все сведения об эвакуированных, и выписал на Урал. Весною 1944 года мы приехали в Копейск, где пробыли до 1946-го, когда папу окончательно демобилизовали. Как только он получил увольнение, мы вернулись в Кишинев.

Мама и папа

Квартир, естественно, не было, все разбомблено, мы сняли какую-то комнатушку. Отец работал, кажется, на заводе железобетонных конструкций, и сотрудникам выделяли развалины под названием «коробка» — причем у выделенной нам было две неполные стены, папа получил ее на пару со своим сотрудником. Обе семьи достраивали их, таская более-менее целые кирпичи, оставшиеся от разрушенных зданий. Все своими руками, только кровельщиков пришлось пригласить. К концу 1947 года получился небольшой домик из трех комнат, каждой семье — по полторы комнаты. К тому времени уже родился мой брат, и теперь нам, наконец, было куда приткнуться.

А 6 июля 1949 года, ночью, к нам постучали в дверь. На пороге стоял солдат. Я проснулся: «Опять война?» Мама в слезах говорит: «Нет, мы уезжаем».

Из Молдавии, как и из балтийских республик, отправляли на «спецпоселение» тысячи семейств. Куда? Выяснилось, в Сибирь, но в тот момент мы этого не знали.

На каждые две семьи отряжали одну «полуторку». Надо было срочно собираться, но у родителей все валилось из рук, они были в абсолютной растерянности. Лейтенант, выполнявший приказ о выселении, оказался хорошим человеком, он нам сочувствовал, помогал паковать вещи.

Выселяли нас как «семью торговца». «Врагом народа» дедушку не назвали, но он являлся «чуждым элементом», этого было достаточно для ссылки. Как потом выяснилось, в Кишинев на тот момент приехало много «особистов», и им нужна была жилплощадь. Наших соседей тоже выселили, но чуть позже, и отправили не в Сибирь, а выделили какую-то комнату в Молдавии.

Наш дом стоит до сих пор, и в нем живут потомки того «особиста» — мой брат специально ходил узнавать. Ну, Бог с ними.

Привет, Гурьевск!

Нас привезли в Кемеровскую область. Одним из везений нашей семьи было то, что мы оказались во втором эшелоне, а не в первом. Первый попал под Иркутск, мужчин послали на лесоповал, и почти все они погибли, потому что это были городские люди, которые в жизни пилы в руках не держали.

А нас не разделили, а выбросили всех вместе в тайге. В царское время здесь были золотые прииски, которые сейчас решили оживить (хотя все золото там давно выгребли до крупинки). На каждую семью выделили по два стойла в пустой конюшне. Меня отправили в интернат, потому что в этом селении была только начальная школа, а я как раз перешел в пятый класс. Родители всю зиму провели в конюшне, зимой практически без дела.

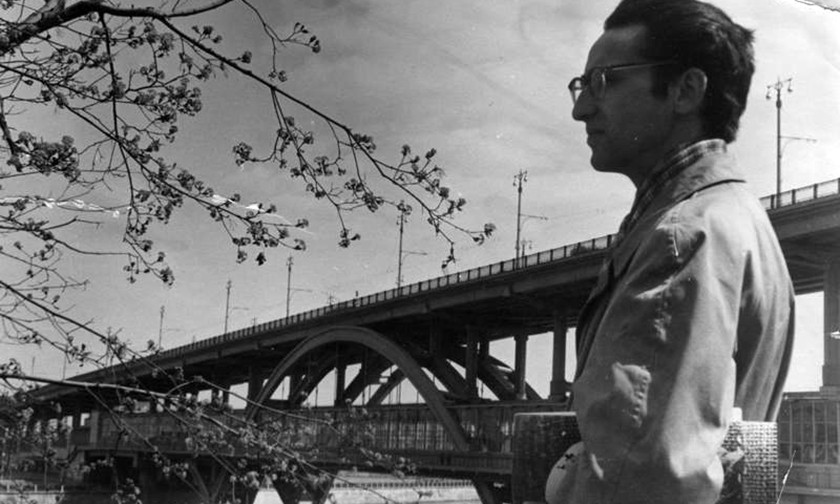

Гурьевск

Парадокс советской системы заключался в том, что даже спецпереселенцев нельзя было оставить без продовольственного пайка. Стало ясно, что накладно держать в тайге столько народу без дела, и к весне нас всех отпустили в Гурьевск. Это был уже город, пусть и маленький, с первым в Сибири металлургическим заводом, построенным еще при Екатерине. Кстати, он потом прославился тем, что в нем прокатывали титановые листы для памятника космонавтам на ВДНХ. Так что я всякий раз, проходя мимо этой скульптуры, говорю: «Привет, Гурьевск!»

Школа

В Гурьевске я окончил школу, которая была замечательной во многих отношениях. Мы столкнулись с удивительной солидарностью. В Сибири огромный процент населения с давних времен находился не по своей воле, и к ним относились как к людям, потерпевшим крушение, попавшим в беду. Когда меня в первый день попытались побить восьмиклассники, мой шестой класс за меня заступился, и тех ребят выгнали вон со школьного двора. С тех пор меня не трогали.

Директор, Михаил Александрович Голиков, вернувшийся с войны на протезе, брал в учителя сосланных. Немецкий язык у нас преподавал художник Михаил Тимофеевич Соколов, который учился в берлинской Академии художеств. В 1932 году он вернулся в Советский Союз, и его тут же отправили в Сибирь. Благодаря ему мы хорошо понимали немецкий, хоть и не очень хорошо говорили.

Черчение и рисование нам преподавала Валентина Ивановна Коровина из семьи художника Коровина. Она рассказывала нам про Серебряный век, приглашала к себе домой, показывала альбомы, которые ей присылали из Ленинграда, и даже устроила школьную «Третьяковку» с репродукциями из «Огонька». Благодаря этой выставке мы неплохо знали русских и зарубежных художников. Вот такая атмосфера царила в школе.

С одноклассниками

Перед сдачей экзаменов на «аттестат зрелости» десятиклассников с родителями приглашали в школу и советовали, где дальше учиться. Когда я с папой и мамой пришел на это собрание, учительница литературы Александра Петровна Темникова и учительница математики Клавдия Константиновна затеяли спор, куда мне идти. Первая считала, что я — прирожденный филолог (ей нравились мои сочинения), вторая возражала ей, полагая, что я больше математик (она всегда на контрольных давала мне решать оба варианта, чтобы не было времени подсказывать другим ребятам).

Папа был, конечно, скептически настроен по отношению к профессии филолога. Все-таки математик может при удачном стечении обстоятельств работать в любой инженерной профессии, даже пойти в архитектуру (это была мечта отца в юности, но в королевской Румынии денег, чтобы учиться на архитектора, у него не было).

Университет

После смерти Сталина начали освобождать не только узников лагерей, но и так называемых спецпереселенцев, то есть людей, которым не предъявлено никаких обвинений по суду — для них существовал лишь запрет на перемещение. Без специального разрешения комендатуры, где надо было отмечаться раз в месяц, нельзя было выехать даже в соседний город.

Но на каком основании освобождать, если нет никакого параграфа обвинения, которое можно отменить?

Поначалу решили, что будут освобождать спецпереселенцев, награжденных в войне. Так освободили папу. Потом — выпускников школ, которые поступили в вуз. Я надеялся попасть в эту категорию, тем более что у меня была золотая медаль. Только непонятно, куда мне ехать поступать. Это может быть только такой город, где есть комендатура, поскольку, приехав, надо было сразу встать на учет и отмечаться там, пока не придет приказ на освобождение.

У нашей семьи были знакомые в городе Фрунзе (нынешний Бишкек — столица Киргизии). Они написали нам:

— Пусть Наум приезжает к нам. У нас есть комендатура (для сосланных немцев Поволжья, чеченцев и ингушей), и есть университет с математическим факультетом.

На семейном совете было решено, что я поеду учиться в Киргизию. Как только я получил справку о том, что мне разрешено по Турксибу ехать в другую республику, за тысячи километров от Сибири, у меня наступило такое ощущение свободы, которое словами не описать.

Понятие свободы для нас абстрактно, пока мы не потеряем ее. Лишь тогда мы начинаем осознавать ее как ценность, дарованную не земной властью, а естественным правом человека.

Я доехал до Новосибирска, где была пересадка на Турксиб. Думал, что вот-вот подойдут милиционеры, потребуют паспорт, а я им сразу справку покажу. Но никто не подошел.

Я увидел Обь, первую великую реку, и это тоже меня потрясло. В нашем Гурьевске была только маленькая речушка, полная мазута. Я вдруг подумал, что если стану свободным и буду путешествовать, то смогу собирать коллекцию великих рек, на берегах которых мне доведется побывать. Теперь я даже не могу их посчитать. Но чувство, что мне может стать доступной возможность видеть великие реки, запомнилось навсегда.

Прибыв в Алма-Ату, я сел на микроавтобус и поехал во Фрунзе по шоссе. Всю дорогу никто так и не спросил ни паспорта, ни справки.

На автовокзале меня встретили наши друзья и привезли домой. Я поставил чемодан и побежал в университет. Меня отправили к ректору. Это был киргиз с круглым, похожим на солнце лицом, и с такой же дружелюбной улыбкой. Он как будто сошел с детского рисунка. Позже я узнал, что Эйзенштейн шутил: «Почему у восточных людей узкие глаза? Они прищурились, потому что видят солнце, невидимое нам, европейцам».

Ректор взглянул на мою справку и паспорт со штампом спецпоселения, который я отдал ему вместе с аттестатом и свидетельством о золотой медали. Экзамен мне сдавать не требовалось, но я обязан был пройти собеседование и ожидал, что мне назначат дату. Вместо этого ректор спросил:

— В шахматы играешь?

— Нет.

— Ну какой же ты еврей, если не играешь в шахматы? Дай слово, что научишься.

— Даю.

Так я поступил в университет. Ни экзаменов, ни собеседования. Как только меня зачислили, я подал документы на освобождение. Оно пришло через два месяца, так что в комендатуре я отметился всего дважды. Вскоре я смог выписать во Фрунзе маму, в паспорте которой еще оставалась пресловутая печать, уже свободного папу и младшего брата. Они приехали зимой, и наша семья воссоединилась.

Я честно собирался научиться играть в шахматы, но вместо этого уехал в Москву поступать во ВГИК.

ХХ съезд, свобода, киноведение

У нас в Гурьевске не было ни театра, ни филармонии. Если вдруг случались музыкальные концерты, то всегда народной или эстрадной музыки. Классики почти не было. Единственным доступным нам видом искусства было кино. Но это было и нечто большее, чем искусство: окно в другую жизнь, надежда, что когда-нибудь и ты заживешь, как показано на экране. Своего рода «камертон свободы».

Экран стал в каком-то смысле ковром-самолетом — средством путешествовать в пространстве и времени.

Во Фрунзе я увидел совершенно новые фильмы — в том числе зарубежные, которые до Гурьевска не доезжали, потому что не было достаточного количества копий. Я посмотрел снятых в 1948 году «Похитителей велосипедов» Витторио де Сика (один из важнейших шедевров итальянского неореализма. — Прим. ред.). Но еще больше поражало советское кино, которое в 1955 году стало несколько другим. Во Фрунзе я впервые увидел «Чужую родню» Михаила Швейцера, «Дело Румянцева» Иосифа Хейфеца.

У нас в университете вдруг началась киномания. Организовалось нечто вроде киноклуба, хотя этого слова мы еще не знали. Кажется, это называли «кинокружок». Появился также драматический кружок, куда меня записали, потому что не хватало мальчиков, хотя актерских способностей у меня нет. Я оказался в центре культурной жизни университета, которая шла по восходящей в течение 1955 года.

А в марте 1956 года — доклад Хрущева на ХХ съезде. В университете нашли какого-то парня с голосом Левитана, который зачитал нам в актовом зале выдержки из него. Тишины, которая воцарилась в зале, я не забуду до последних моих дней. Все безмолвно поднялись, вышли на улицу — и тут начался галдеж. Мало того, что все стали говорить одновременно, но возникло немедленное желание куда-то бежать или ехать. Оставаться на месте было нельзя. К тому же началось тотальное освобождение всех спецпереселенцев. Освободили маму и — вторично — меня (видимо, где-то не успели учесть, что я был уже освобожден как поступивший в вуз).

Для путешествия представилась хорошая возможность. Профессор Феликс Исидорович Франкль, австриец, приехавший в 1930-е годы строить социализм в СССР и сосланный в Киргизию за критику Сталина, взялся было за создание Института теоретической физики Киргизской академии наук. В университете для всех курсов с 1-го по 5-й была устроена олимпиада. Я показал хороший результат в соревновании по высшей алгебре, и после выпуска передо мной открывалась академическая карьера. Была надежда продолжать ее где-то в европейской части СССР, тем более что моя тетя пригласила меня на лето в Ригу, с прицелом перевестись в дальнейшем в местный университет. Рига! Это же почти Европа.

Я очень ждал этой поездки, но выяснилось, что летом всех студентов отправляют собирать хлопок. Я попросил разрешения в деканате сдать сессию досрочно, поехать в Ригу, а к хлопку вернуться в Киргизию. Получил разрешение, сдал два экзамена из четырех, спускаюсь вниз по лестнице и вижу, что на первом этаже два крепких парня прикнопливают печатную афишу: «ВГИК объявляет набор на факультеты: режиссерский, актерский, операторский, сценарный, киноведческий».

Я впервые увидел слово «киновед». Не знаю, что в этот момент мне стукнуло в голову. Я решил, что стану киноведом.

«Провалишься — пойдешь в армию»

Внизу было приписано от руки: консультация на киностудии, адрес такой-то. Я прямо из университета иду на киностудию. Меня отправляют к редактору. Сидит молодой киргизский парень и говорит:

— Ты что, с ума сошел? У тебя в кино кто-нибудь есть?

— Нет.

— А в Москве родные есть?

— Нет.

— Да кто ж тебя возьмет? Берут блатных, а тебе даже остановиться негде. Провалишься и пойдешь в армию. Лучше оканчивай университет, а потом уже сможешь рисковать.

Я выслушал, согласился, пошел домой. Говорю маме: «Как ты относишься к тому, что я попробую поступить на киноведческий факультет?» Она в полном недоумении, чуть ли не в слезах: «Сынок, может быть, еще подумаешь?» Возвращается папа с работы — я к нему. Он не то чтобы разгневался, но сказал:

— Кино — это разве профессия? В кино ходят вечером и по выходным. Эти твои киноведы — они, вообще, чем занимаются?

— Я думаю, — говорю, — что они занимаются изучением кино.

Конечно, это звучало неубедительно и абсолютно несолидно. Два дня мы обсуждали — ехать или не ехать. Наконец мама сказала:

— Мы с папой не хотим вставать у тебя на пути, чтобы ты потом не думал, что мы жизнь тебе испортили. Ты взрослый и ответственный человек, тебе скоро 18. Попробуй поступить, а если не выйдет, то, может быть, тебе позволят вернуться в университет. Не забирай пока документы.

И я поехал поступать.

Приезд в Москву

С Казанского вокзала я первым же поездом метро приехал на тогдашний Ботанический сад, ныне Проспект Мира, вышел с чемоданом на остановку, где, как мне объяснили в справочном бюро на вокзале, нужно сесть на троллейбус №2, и стал ждать. Времени было 6:20. Рядом был выход водопровода, к нему подъехала заправляться поливальная машина. Водитель, милый парень, спрашивает: «Тебе куда?» — «К ВГИКу на 2-й Сельскохозяйственный проезд». — «А я еду к студии Горького, это там же. Поехали». И он отвез меня на своей поливальной машине.

Консультация была в девять. Нам сказали, какие книги читать, что за предметы будут преподаваться, и отпустили по домам. Но меня ждал еще предварительный конкурс, на который надо было сдать рецензии. Чтобы их написать, надо было где-то устроиться. Мне сказали, что абитуриентам не предоставляется общежитие, но сейчас все уезжают на практику, и, если проректор разрешит, можно будет занять свободную койку. Проректор Вольховский, добрая ему память, спросил: «Других возможностей точно нет?» — «Точно». — «Поезжай в общежитие, комендант выделит тебе место». Так у меня появилась крыша над головой.

Я понятия не имел, как писать рецензии. Мне говорят: «Сочинения писал в школе? Это то же самое, только про кино. Посмотри любой фильм — и напиши».

Я поехал из общежития гулять по Москве. На электричке приехал на Комсомольскую площадь, оттуда на метро доехал до центра, вышел у Большого театра. Увидел его и ахнул, это же мечта невероятная! Мы с мамой в Сибири время от времени слушали по радио трансляции из Большого, которые с учетом четырехчасовой разницы начинались в 11 вечера. Накрывались с головой одеялом, чтобы не мешать папе, которому рано на работу. И вот теперь я стою рядом с Большим театром, и напротив — «Метрополь».

А в «Метрополе» идет фильм «Отелло» Сергея Юткевича. Имя этого режиссера было мне знакомо, поскольку во Фрунзе я уже читал «Очерки истории советского кино» Н.А. Лебедева. Решил посмотреть, что сделал Юткевич с трагедией Шекспира, и мне жутко не понравилось! Я написал рецензию, в которой разгромил его за претенциозный символизм, особенно в сцене, где Отелло будто попадает в сети, намекающие на интригу Яго. Если бы я знал тогда, что Юткевич будет потом непосредственным «начальником» как руководитель Комиссии по творческому наследству Сергея Эйзенштейна!

Потом я пошел в другой кинотеатр на «Сына» Юрия Озерова — один из первых фильмов режиссеров нового поколения, про парня, начинающего трудовую деятельность на стройке. В этой картине были какие-то свежие детали в показе современной жизни, был довольно достоверно сыгранный Леонидом Харитоновым главный герой. На этот фильм я написал положительную рецензию.

Приношу две исписанные пером тетрадочки, сдаю в Кабинет советского кино и произвожу на тамошних сотрудниц впечатление отчаянного смельчака.

Юткевич — живой классик, а этого Озерова вообще никто не знает. И тут приходит какой-то 18-летний провинциал, который ругает Юткевича и хвалит Озерова. Они решили, что я очень смелый (если я и был смелым, то по неведению!), и показали тетрадки тогда молодой преподавательнице Кларе Михайловне Исаевой. Та сумела убедить Николая Алексеевича Лебедева, тогда ректора ВГИКа, набиравшего курс киноведов, допустить меня до экзаменов. Узнал я об этом много лет спустя.

Поступление во ВГИК

В июне я уехал к бабушке с теткой в Ригу готовиться к поступлению во ВГИК. Ходил каждый день в библиотеку, читал все по списку, а одновременно — Хемингуэя. Боже мой, каким же он был в это время символом! Я не мог оторваться, потом смотрю на часы — ах, уже два часа пролетело. Скорее обратно, к истории кино.

Моя золотая медаль давала мне возможность не сдавать общеобразовательные экзамены, в том числе историю, на которой обычно всех резали. На старте у меня было автоматически 15 баллов, оставалось сдать экзамены по профессии. Сначала – написать рецензию сразу после показа фильма. Нам показали фильм «Комсомольск» Герасимова. Я написал что-то кисло-сладкое, на четверку. Потом было два собеседования — первое по теории кино, второе по общей культуре, и я еще раз вспомнил добрым словом мою чудесную школу. В итоге я набрал 14 баллов, в сумме получилось 29, а проходной был 28. Мама прислала мне телеграмму: «Молодец! Надеюсь, ты не разочаруешься».

Я по гроб жизни благодарен моим родителям за то, что они доверили мне мою судьбу. Ведь это была именно судьба, а не расчеты. Видит Бог, я абсолютно не представлял себе, как все сложится. Написал письмо в Киргизский государственный университет, извиняясь, что так и не приехал убирать хлопок.

Через год родители с братом вернулись в Кишинев.

Учеба и однокурсники

На первом курсе я открыл для себя Вертова (Дзига Вертов (1896-1954) — советский режиссер и теоретик документального кино, автор новаторских техник съемки и монтажа, использованных в его программных фильмах «Киноглаз» и «Человек с киноаппаратом». — Прим. ред.). Его имя было мне известно по книге Николая Лебедева, с его довольно скептическими похвалами «Киноглазу» и упреками в формализме. Но, посмотрев «Шестую часть мира», я начал буквально бредить этой картиной. Я занимался Вертовым под руководством Лебедева. В моей первой работе я старался показать, что формализм Вертова — это такой способ осмысления мира, при котором форма и является содержанием. Лебедев, как ни удивительно, принял то, что я с ним не согласен в оценках. В обстановке 1956-1957 года и не такое было возможно.

Обсуждение сценария

Я учился вместе с режиссерами Эмилем Лотяну и Павлом Арсеновым, которые были моими соседями по комнате в общежитии, нашими сокурсниками были Михаил Богин, Андрей Хржановский, Али Хамраев, художник Валерий Левенталь, актриса Тамара Сёмина. Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Александр Митта были на два курса старше, перед нами во ВГИК поступили Отар Иоселиани, Лариса Шепитько, Георгий Шенгелая, сценаристка Наталья Рязанцева.

Моим лучшим другом был Геннадий Шпаликов, с которым мы первые полтора года сидели рядом на лекциях. (Геннадий Федорович Шпаликов (1937–1974) — советский киносценарист, кинорежиссер и поэт. Автор сценариев к фильмам «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства». Трагически погиб, покончив с собой в 37 лет. — Прим. ред.)

Честное слово, мы не думали, что эти имена войдут в историю кино. Классики же — это великие из 20-х–30-х годов. Даже про наших старших современников мы мало что понимали. Во время какого-то новогоднего капустника позволили себе шутку «Бар ВГИК. Ромм — пять звездочек, Роом — три звездочки». Как мы могли бедного Абрама Матвеевича Роома, замечательного режиссера, который был фактически задавлен цензурой, обижать, потешаясь над его фамилией?

Во время моей учебы во ВГИКе не существовало средостений между факультетами. Киноведы дружили с режиссерами, сценаристами, художниками, актерами и не считались какими-то второсортными «киношниками», которые находятся в самом низу иерархии. Все преграды слетели.

Отчасти потому, что кинокритики вдруг стали важными людьми. Они определяли, какой фильм следует смотреть. Все запоем читали статьи Майи Туровской, Юрия Ханютина, Неи Зоркой, Инны Соловьевой. Выходил свежий номер «Литературки» — и публика бросалась смотреть, нет ли там рецензии на какой-нибудь новый фильм. Возродился журнал «Советский экран». Критики переставали быть пропагандистами и цензорами, а становились посредниками между новым кино и зрителем, как в 1920-е годы. Они были если не властителями дум, то, по крайней мере, авторитетами.

Большую роль сыграло и то, что у нас были общефакультетские предметы, которые мы посещали вместе. И это не только история КПСС и военное дело, но также история литературы и история театра, на которых была испробована новая система преподавания: не снизу вверх, от Древней Руси и Древней Греции к современности, а сверху вниз. Берем начало кинематографа — то есть изобразительное искусство и литературу конца XIX века — и делаем пробросы к прошлому. Так мы с ходу оказались в контексте культуры, о которой понятия не имели в средней школе: Станиславский — и рядом Мейерхольд, Таиров, Толстой, Чехов; символисты Блок, Белый, Брюсов, Репин — и рядом Врубель, «мирискусники». Все это рождало понимание того, каким образом кино от бульварного зрелища выросло до подлинного искусства.

После венгерских событий нас вернули к старой системе преподавания, по хронологии от древности к новому времени, которую почему-то представляли как «историзм». Однако изобразительное искусство, театр, литература ХХ века не исчезли из преподавания, а перенеслись на вечер (правда, не сразу, а через год после «завинчивания гаек»). Педагоги добровольно вели поздние факультативы, где мы слушали лекции про кубизм и экзистенциализм, нам переводили с листа Эжена Ионеско и Сартра. Лев Владимирович Кулешов учредил «Эйзенштейновский кружок», где рассказывал об экспериментах в нашем кино 1920-х годов. Все это не входило в программу, но и не запрещалось. К 1957 году шок венгерских событий прошел, опять стало свободнее. Летом прогремел Международный фестиваль молодежи и студентов, к нам приехал народ из разных стран — будто распахнулись все окна, и ворвался свежий ветер. Какая же это была радость, что мы перестали жить в изоляции и стали частью мира! Вся Москва танцевала на улицах.

Провинциал в столице

Особенность провинциала в том, что он пытается охватить сразу все. Конечно, мы тоже рвались в театр «Современник», куда попасть было почти невозможно, ходили на полуформальные поэтические вечера у памятника Маяковскому, еще до того, как они выплеснулись на стадионы.

Но надо ведь было и в «Малый театр», и во МХАТ, которые для москвичей были чем-то давно привычным и само собой разумеющимся. Я на всю жизнь запомнил, как говорит Рыжова (Варвара Николаевна Рыжова (1871–1963) — русская и советская актриса. — Прим.ред.), которая пришла работать в «Малый театр» еще при жизни Островского. Как вкусно звучала московская речь, которую не портили ни неподвижные мизансцены, ни старомодное оформление! Да, театр-музей, ну так здорово же! Как и МХАТ, где мы видели «Трех сестер» с Тарасовой, Степановой, Еланской, по возрасту годившимися в матери своим героиням. Но все же это были те самые великие актрисы, которых нельзя было пропустить.

А Третьяковка? Экспозиция досоветской эпохи заканчивалась на скудно представленном Врубеле, в ней не было так называемых формалистов. Зато провинциалы увидели подлинники тех, кого знали только по репродукциям. Иванов, Суриков, Левитан, Ге, Серов вовсе не казались устаревшими.

Можно считать, что мы, провинциалы, были абсолютно всеядны, в отличие от пресыщенных москвичей, которые интересовались только чем-то новым. Но мы приобщались к искусству вне предубеждений или моды.

Новое кино и трагедия поколения 60-х

Неожиданно зрители, да и некоторые критики стали относиться к выпускникам ВГИКа как к людям, которые должны построить новую советскую кинематографию. Это произошло на рубеже 1950-х и 1960-х годов.

С 1945 по 1955 год длился период малокартинья: во всей стране снимали по несколько картин в год. Молодежь, окончившая ВГИК в это время — в том числе те, кто прошел войну — в лучшем случае работали ассистентами, надеясь, что когда-нибудь придет и их черед что-нибудь поставить. Позже их назвали «поколением лейтенантов»: Чухрай, Ордынский, Алов, Ростоцкий. Даже Бондарчук, рано взлетевший как актер, поставил свой первый фильм «Судьба человека» только в 1957 году.

Я помню, как сокрушался вгиковский парторг Крючечников: «Хрущев заявил, что нужно делать 200-400 фильмов в год. Где он столько талантов возьмет?» А они все были тут. Первый фильм, который я увидел во ВГИКе, — «Сорок первый» Чухрая. Потом пошли «Весна на Заречной улице» Хуциева, «Человек родился» Ордынского, «Дом, в котором я живу» Кулиджанова и Сегеля, фильмы Калика, Данелии, Богина.

Это направление можно было бы назвать «советским сентиментализмом», по аналогии с литературой Карамзина и его школы в начале ХIX века.

Зритель увидел на экране не генералов и героев соцтруда, а обычных людей, таких, как он сам, которые «тоже чувствовать умеют».

«Застава Ильича» (сначала запрещенная, потом частично переделанная и вышедшая в прокат под названием «Мне 20 лет») Марлена Хуциева по сценарию Гены Шпаликова — картина, стоящая на границе «поколения лейтенантов» и нового поколения. Конечно, это было совершенно другое кино. Но постепенно нарастало ощущение, что и этого недостаточно. Появились Тарковский, Шукшин, Митта, Иоселиани, Шепитько, Калик, Панфилов, сценаристы-новаторы Шпаликов, Рязанцева, Клепиков, прекрасные операторы Юсов, Рерберг, Ильенко, Княжинский, Долинин…

Это было более свободное поколение, но в той же мере и более трагедийное. Наши старшие современники, прошедшие войну, участники победы над нацизмом, были куда более оптимистичны, чем те юноши и девушки, кто стал свидетелем возвращения невинно осужденных из лагерей, перед кем открылись преступления и последствия культа личности и разверзся весь ужас недавней истории.

Достаточно сравнить «Балладу о солдате» Григория Чухрая и «Иваново детство» Андрея Тарковского. Чухрай показывает, как ужасна война, на которой гибнут такие замечательные ребята, как Алеша Скворцов. В «Ивановом детстве» показано, как ужасна война, которая губит человека при жизни, искажает его психику. Иван — живой мертвец, пораженный ненавистью, стремлением к мести. И вот здесь — принципиальный разрыв. Мы преклонялись перед предыдущим поколением, но уже на старших курсах ВГИКа понимали, что тот путь исчерпал себя. Да и старшие — Чухрай, Швейцер, Алов — начали чувствовать, что надо уходить от чистой сентиментальности куда-то глубже. Куда?

Мало кто из того поколения был тогда принципиально враждебен советской системе. Идея «социализма с человеческим лицом» как утопической концепции, имевшей, как многие полагали, реальные возможности осуществления, довольно долго жила в умах, причем не только в Советском Союзе.

Думаю, каждый из нашего поколения изживал эту утопию по-своему, пытаясь понять, где на самом деле проходит трагический разлом истории и что с ним делать — законопатить, перепрыгнуть, построить мост? Это создавало немного шизофреническую ситуацию: мы не могли понять, что мешает реализации идеала, почему ничего не получается. Не скажу, что наше поколение чувствовало себя обделенным. Все-таки многие ребята пробились к экранам и создали серьезные произведения. Но очень многим приходилось идти на компромиссы, а кому-то так ничего и не дали поставить.

Трагический герой времени — Геннадий Шпаликов. Он был романтиком, верившим, что добро непременно победит зло, а все прекрасные мечты рано или поздно осуществятся.

Призрак завтрашнего счастья развеялся после 1968 года, но поначалу ему казалось, что впереди и впрямь светлое будущее.

Наш мастер по сценарному искусству, Валентин Константинович Туркин, драматург еще дореволюционного кино, сказал про Гену: «Вот мой самый талантливый студент» — и рекомендовал его студии Горького для экранизации романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Шпаликов стал одним из первых в нашем поколении, кто получил заказ от киностудии. Он придумал сценарий про человека, который живет одновременно в двух средах — в воде и на воздухе, но не может быть счастлив ни в одной: в океане он страдает от одиночества и мечтает о людях, о любви, но не может вписаться в реальный человеческий мир с его неискренностью и враждой. Изумление перед несовершенством жизни, которую мысленно идеализируешь, — это ситуация самого Гены Шпаликова. В каком-то смысле он — символ всех иллюзий, рожденных ХХ съездом, которые треснули со снятием Хрущева и окончательно рухнули после вторжения в 1968 году в Чехословакию. Творческие замыслы стали отпадать один за другим. Многие талантливые люди оказались лишены возможности осуществить то, для чего были предназначены.

Жена Алевтина Румянцева

Мы познакомились с Алей на дне рождения у однокурсников и сразу увлеклись друг другом. Возможно, потому что были совершенно разные. Старше меня на 9 лет, Аля, как это случается с актерами, была доверчивой, непосредственной и немного инфантильной. Разница в возрасте совершенно не чувствовалась.

Ее часто снимали в эпизодических ролях, но она никогда не сыграла того, что могла бы сыграть. По дарованию у нее было что-то общее с Джульеттой Мазиной. Я не сравниваю масштаб, но говорю скорее об этом специфическом актерском типе «белой клоунессы». У Али были комедийные ноты даже в серьезных ролях. Учась во ВГИКе у Герасимова, она придумывала смешные репризы. Ее любимым писателем был Гоголь, она подготовила моноспектакль «Записки сумасшедшего», в котором комическое было переплетено с трагическим.

Увы, ей никогда не предлагали в кино ничего подобного. Вообще, диапазон ролей для наших актрис был чрезвычайно мал. У Кати Савиновой с ее фантастическим певческим диапазоном и потрясающим комедийным талантом была лишь одна настоящая большая работа, которую она получила потому, что сценарий придумала сама, а поставил фильм ее муж. В остальном она была на третьих ролях каких-нибудь колхозниц (Екатерина Савинова (1926-1970) — советская киноактриса, прославившаяся ролью Фроси Бурлаковой в фильме Евгения Ташкова «Приходите завтра». — Прим. ред.).

Али не стало в 2011 году. К этому невозможно привыкнуть. Не так давно мне послышался ее голос, я даже вздрогнул. Видимо, какие-то вещи живут в подсознании, пробуждаясь от неизвестных толчков, — и вот ты слышишь голос человека, который тебе дорог и которого уже нет.

Говорят, мы помним только травмы, но так, наверное, происходит с очень несчастными людьми. Для меня моменты согласия и радости — главное в жизни.

Самым большим счастьем стало рождение дочки. Когда в приемном покое роддома я взял ее на руки, то понял, что наши дети рождают нас заново. Вдруг осознаешь, что все изменилось: и ландшафт вокруг, и отношения с жизнью и людьми. У тебя теперь есть ответственность за это существо, которое еще ничего не видит и не понимает, но ты уже есть в ее жизни, ты — ее отец.

Про Жан-Люка Годара и первую в СССР систему Dolby Stereo

Годар избрал себе роль enfant terrible, но при этом был глубоко сентиментальным человеком, только очень боялся это показать (Жан-Люк Годар (1930-2022) — франко-швейцарский кинокритик, сценарист, режиссер, один из основоположников и идеологов «новой волны» — новаторского течения 1950–1960-х годов, провозгласившего отказ от штампов коммерческого кинематографа. — Прим. ред.). Он брал под покровительство всех, кто делал первые шаги в кино. Если где-нибудь в Перу или в Ливане наклевывалась киногруппа или появлялся киноклуб, Годар тут же бросался на помощь. Он без конца модернизировал свою студию, а аппаратуру, которую считал хоть чуть-чуть устаревшей, дарил энтузиастам.

Я был в жюри Венецианского фестиваля, когда секретарь мне сказала:

— Вас хочет видеть Годар.

— Откуда он меня знает?

— Он знает о московском Музее кино («Центральный музей кино» с фондовыми хранилищами, выставочным и просмотровыми залами был создан в 1989-м, и Наум Клейман стал его первым директором. — Прим. ред.). Годар ждет вас завтра в 10 часов в гостинице «Четыре фонтана».

На следующее утро прихожу в «Четыре фонтана». В саду, в плетеных соломенных креслах сидят Годар и вместе с ним три человека. Еще одно кресло свободно. Мы здороваемся, я сажусь, и Годар тут же язвительно спрашивает:

— Вы знаете, что звуковое кино уже изобретено?

— Знаю, я даже слушал его.

— Неужели на вашей аппаратуре?

— Где же мне взять другую?

— Вы слышали что-нибудь про Dolby Stereo?

— Слышал про, но не слышал самой Dolby Stereo.

— Тогда считайте, что в вашем Музее кино она скоро будет.

В ту пору готовились масштабные торжества в честь 700-летия Швейцарской конфедерации. Знаменитый режиссер пришел к министру иностранных дел Швейцарии и сказал:

— Можете в честь праздника два из ваших многочисленных фуршетов подарить нам?

— В смысле?

— Сделайте на два фуршета меньше, а разницу отдайте мне. Я только что в Англии снял рекламу сигар, но гонорара мне не хватает, чтобы в честь юбилея Швейцарии подарить систему Dolby недавно родившемуся в Москве Музею кино. Я очень рассчитываю на вас.

1990 год. Обновлявшаяся Россия была чрезвычайно популярна в то время. И министр согласился.

Потом я узнал, что французский кинокритик Франсуа Альбера и мой друг Миша Ямпольский (Михаил Ямпольский — российский и американский философ, культуролог, историк кино. — Прим. ред.) предложили Годару, тогда у нас практически не известному, сделать в Музее ретроспективу своих фильмов. Годар нашел деньги на печать 12 копий своих фильмов — от первого «На последнем дыхании» до только что законченного «Германия 90» с русскими субтитрами — и с помощью Швейцарской синематеки издал русскоязычный каталог ретроспективы. В последних картинах Годар экспериментировал со звуком в системе Dolby: не просто использовал стереоэффекты, а строил полифонию в звуке. Это навело его на идею оборудовать Музей кино новейшей аппаратурой. Так они и приехали к нам вместе: система Dolby Stereo и ретроспектива Годара.

Сколько же я слышал о дурном характере, фобиях, необъяснимых антипатиях этого человека! Но я могу лишь снять перед ним шляпу: это был не только великий режиссер, но и незаурядная, масштабная и щедрая личность.

Музей кино

Все началось с кабинета Сергея Эйзенштейна, в который я попал из Госфильмофонда. Я стал заниматься Эйзенштейном на третьем курсе, посмотрев вторую серию «Ивана Грозного». Она меня перевернула в прямом смысле слова. Я не мог поверить, что производство было закончено в 1946 году. Всю войну человек работал над фильмом, чтобы сказать Сталину в глаза то, что думает о деспотизме!

По рекомендации вгиковских педагогов я познакомился с Перой Моисеевной Аташевой, вдовой Сергея Михайловича — замечательной женщиной, которая любила его больше, чем саму себя. Физически она была немощна, поскольку болела диабетом и плохо видела. Зато помнила все. Ей в помощь требовались молодые глаза и руки. Вместе c друзьями мы помогали разбирать документы в ее маленькой ветхой квартире на Гоголевском бульваре (потом она получила двухкомнатную квартиру на Смоленской улице, куда перевезла сохраненные ею книги, вещи, неизданные рукописи и рисунки Сергея Михайловича).

Так я влип в Эйзенштейна, и не вылип до сих пор. Слава Богу, там хватит работы еще на пару поколений.

Пера Моисеевна завещала все наследство государству для музея, и после ее кончины Союз кинематографистов организовал в той же квартире Научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна. Я проработал в нем с 1965-го по 1984-й год. Все издания трудов Сергея Эйзенштейна, в том числе последние тома шеститомника, а также ретроспективы его фильмов и выставки рисунков, прошедшие во многих странах, были подготовлены там. Сюда приходили вгиковцы, критики, молодые исследователи, которые создали потом журнал «Киноведческие записки», — словом, в «Кабинете» сложилось некоторое неформальное сообщество. Оно поддерживалось Комиссией по наследию Эйзенштейна во главе с Сергеем Юткевичем. Это и была первая «завязь» Музея кино.

Битва за музей

Союз кинематографистов добился строительства Киноцентра на Красной Пресне. Его строили 18 лет. В 1985-м начались разговоры о том, что он наконец-то будет сдан в эксплуатацию. Это было очень плохое здание — и с точки зрения архитектуры, и по энергоемкости. Но там было пять музейных кинозалов, где можно было показывать кино, которое раньше было фактически недоступно. Мы с нуля начали собирать фонды, спасая то, что еще можно было спасти. Сегодня коллекция музея входит в государственный музейный фонд.

Глава Музейной комиссии Союза кинематографистов Трауберг (Леонид Захарович Трауберг (1901–1990), советский режиссер, соавтор кинотрилогии «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона». — Прим. ред.) уговорил меня возглавить сначала музейную группу, а потом Музей кино, чтобы придумать концепцию киномузея. «Это года на полтора-два, а потом найдем администратора, который будет командовать, а вы будете дальше заниматься вашим Эйзенштейном», — сказал он, посмеиваясь (они с Эйзенштейном были друзьями).

Я согласился. Кто мог в 1989-м знать, что через два года рухнет Советский Союз и далее начнется деградация Союза кинематографистов?

Вскоре оказалось, что музей надо защищать кулаками и локтями, потому что немедленно нашлись люди, которые решили акционировать весь Киноцентр, прихватив наши площади. Можно было не сомневаться, что назавтра они распродадут коллекции и от музея ничего не останется. Это абсолютно криминальная история. Мне звонили и говорили:

— Хочешь быть юбилейным?

— Что вы имеете в виду?

— Девять трупов уже лежит, будешь десятый.

Я начал ходить по инстанциям, от Госкино до Министерства культуры, и добился того, что нас переучредили. Мы стали независимы от акционерного общества «Киноцентр» и до 2004 года работали в здании, для нас построенном. Но как только Союз кинематографистов во главе с Никитой Михалковым выиграл суд у самозваных хозяев Киноцентра, как нам сообщили, что музей должен переехать в одно из зданий Мосфильма, где для него арендовали этаж.

Так или иначе, но сегодня я, к счастью, больше не директор. Отслужил полный срок на этой каторге, 25 лет.

«Кино, которое я смотрю с радостью»

У нас есть «Эйзенштейн-центр» — общественный фонд, который с помощью разных грантов издает труды Эйзенштейна, помогает проводить ретроспективы и выставки, консультирует студентов и исследователей. В настоящий момент мы делаем несколько программ к столетию «Броненосца “Потемкина”», которое будет отмечаться в этом году на разных площадках, в том числе в Китае. Работы много.

Современное кино я смотрю очень выборочно, ведь я не кинокритик, не куратор музейного репертуара, да и вообще свободный человек (смеется). Меня не очень интересует развлекательное кино. Из нынешнего «среднего поколения» я очень ценю Андрея Звягинцева, Бориса Хлебникова (который, кстати, начинал как киновед), Алексея Попогребского. Всех их я помню по музею, где они, кажется, не пропускали ни одной важной программы.

Так что мы внесли свою лепту не только в изучение прошлого, но и в формирование нашего современного кино.

А какое замечательное поколение 25-30-летних у нас подрастает! Сергей Кальварский, выпускник мастерской Александра Сокурова, снял «Волнами». Фильм построен на атмосферных шумах, которые были записаны звукооператорами для ленты про ГУЛАГ, но вместе с окружающей природой зажили отдельной жизнью. Сидишь 60 минут – и невозможно оторваться! Недавно Кальварский сделал очень хорошую картину «Гнездо из бумаги» о судьбе типографии Академии наук в Санкт-Петербурге. Это одновременно и реквием, и признание в любви к людям, которые в пыли и грохоте с любовью создают то, что являет собой абсолютную ценность: книгу.

Еще один ученик Сокурова, Андрей Натоцинский, снял «Край ночи» об Абхазии. Его пригласили сделать фильм о жуликах-майнерах, торгующих криптовалютой и электричеством. Он приехал и увидел страну, которая живет в постоянном ожидании и не знает, что делать с «обретенной в боях свободой».

Юрий Мокиенко снял картину «Отцы», где вся его семья — брат, дети, родители — участвуют в самодеятельном проекте и играют самих себя, свою собственную жизнь, не богатую, но честную и веселую.

Все трое — не только яркие режиссеры, но и замечательные операторы, монтажеры, владеют искусством обработки цифрового изображения и звука. Это — подлинное авторство в кино!

Большое впечатление на меня произвел фильм «Королевство» Татьяны Рахмановой о выпускниках детского дома. Они устраивают прощальный вечер, во время которого случается преступление, и фактически оказываются в осаде. Это фильм про людей, которые выходят в жизнь, абсолютно не готовые ни к свободе, ни к тому, что с ними может случиться. Все роли (кроме одной) сыграли настоящие выпускники детских домов, и как сыграли!

Лев Евлампиев, выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров, сделал короткометражку «Забор», она уже получила несколько премий. Это точно психологически выстроенный диагноз отношений двух братьев. Несколько раньше те же курсы окончила Элла Манжеева, первая женщина-режиссер в Калмыкии. Ее уже давняя работа «Чайки» получила премию в Берлине, а сейчас она поставила новую картину «Белым путем» — про верования калмыков, которые хоть и буддисты, а все равно немного язычники. Это рассказ о том, как современные проблемы смешиваются с вековыми традициями и предрассудками. Удивительная картина! Немножко переусложненная, но интересная и талантливая.

Вот кино, которое я смотрю с радостью.

Послесловие

Мы очень плохо представляем себе и свое место в мире, и сам этот мир. Есть советское кино, и есть зарубежное — это мы усвоили еще со времен ВГИКа. Но попытки вписать отечественное в контекст мирового не увенчались успехом до сих пор. К тому же, много заимствуя у американцев и европейцев, мы совершенно не понимаем, какие богатства лежат в азиатском или латиноамериканском кинематографе. Как, впрочем, не очень-то используем и собственные традиции.

Я упоминал «Идеальные дни» Вима Вендерса, но ведь этот фильм — отзвук Японии. А у нас из всего великого японского кино любят только Куросаву, но понятия не имеют ни про Ясудзиро Одзу, ни про Микио Нарусэ, ни про Такаси Миикэ, ни про многих других. А те же самые скандинавы? Мы думаем, что Швецию более-менее знаем, так как видели фильмы Бергмана. Но ни классики Виктор Шёстрём и Мориц Стиллер, ни шестидесятники Вильгот Шёман и Бу Видерберг в сознании нынешних кинематографистов не присутствуют. А уж Норвегии на нашей кинокарте просто нет.

Как выяснилось, новые режиссеры совершенно не знают наших европейских соседей — даже гениев: поляка Анджея Мунка, чеха Карела Кахиню, венгра Иштвана Сабо, серба Александра Петровича, грека Тео Ангелопулоса… А уж про «новую волну» 1970–1980-х в Индии мы просто не ведаем. Эта выборочность существует даже по отношению к американскому кино, с которым вроде бы знакомы все. Ведь, помимо блокбастеров Голливуда, существует независимое американское кинопроизводство, где создаются выдающиеся картины, о которых у нас нет почти никакого представления. Смотрят разве что Джима Джармуша.

Хорошо бы, наконец, отделаться от комплексов превосходства и неполноценности — как будто противоположных, но на самом деле тесно связанных: с одной стороны, мы-де главные (в советское время некоторые считали себя чуть ли не «авангардом мирового кино»), а с другой стороны — мы бедные-несчастные, живущие где-то на изолированном острове. Это странное сочетание провинциализма и фанаберии надо преодолевать всеми силами.

Фото Юлии Ивановой и из личного архива Наума Клеймана