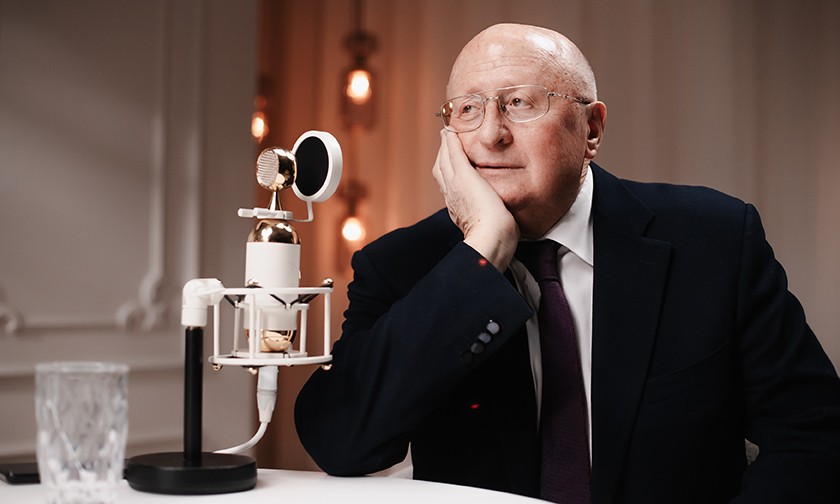

«Хочу, чтобы вакцина от рака стала делом моей жизни». Интервью с Александром Гинцбургом

▶

▶

У меня стало больше времени

— Вы больше не директор Института Гамалеи. Вы чувствуете пустоту или, наоборот, облегчение?

— Пустоты не чувствую. В новом качестве мне так же комфортно, как и в старом, если можно сказать, что должность директора — комфортное состояние. На тебе постоянно груз ответственности за коллектив, как в научном плане, так и в финансовом. Но теперь я — научный руководитель института, поэтому экономика отошла на задний план. Больше времени появляется для того, чтобы анализировать услышанное и прочитанное. Ну и, возможно, некоторое время появилось для общения с семьей.

— Что вы такого услышали и прочли?

— Не художественную литературу, не подумайте! Наконец-то я могу следить за всеми научными темами и направлениями, связанными с Институтом Гамалеи. Когда я был директором, я основное время на работе занимался тем, что добывал деньги. Моя любимая присказка — батальоны просят огня, а лаборатории требуют денег. Если я на работе читал статьи, то внутренне приравнивал это к прогулам.

— Вы никогда не жалели, что не пошли целиком в науку, а занялись административной деятельностью?

— Никакого комплекса неполноценности у меня по этому поводу нет. В институте сформировалась прекрасная команда управленцев, на которых я полностью полагаюсь. С ними обсуждаешь наиболее рациональное решение, и дальше уже ничего не контролируешь. Поэтому, с одной стороны, управление тоже превращается в творчество. А, с другой стороны, за те 28 лет и 3 месяца, что я был директором, из разряда умственного процесса, в котором задействована кора головного мозга, управленческий процесс перешел в область спинного мозга. У меня все работало — да и продолжает работать — на уровне приобретенных инстинктов. Поэтому в свободное время голова моя была вполне способна воспринимать публикации из последних научных журналов, которые мы читали и обсуждали с коллегами.

Никакого чувства жалости к себе «Ах, какой во мне погиб ученый» я не испытывал.

«Самый умный мальчик»

— Ваши родители — инженеры. Как вы пришли в биологию?

— Моя мама вложила много усилий в то, чтобы я занимался наукой, а пример папы показывал, что наукой можно заниматься круглосуточно и с большим интересом.

То, что он делал, сегодня, наверное, уже нельзя отнести к области науки, а те времена многие вещи создавались с нуля. Папина область — теория управляемости автомобиля, и в том числе разработка рулевых гидравлических усилителей. То, что дальнобойщикам больше не нужны бицепсы, как у штангиста, — отчасти заслуга моего папы, который стоял у истоков производства рулевых гидроусилителей для МАЗа и КРАЗа, Урала, военной спецтехники. Руль этих огромных машин стало можно крутить фактически пальцем одной руки.

Мы все жили в одной комнате, и, засыпая, я видел папину согнутую спину за письменным столом. Просыпаясь, я видел фигуру папы в том же положении.

— Вы не сказали себе: «Не хочу, как папа, 24 часа в сутки корпеть над чертежами»?

— Я с глубоким уважением относился к моим родителям, но то, чем занимался папа, оказалось не мое. Мама это поняла, когда перебирала все возможные способы приобщения меня к творческому научному процессу. Она начинала с физики и техники, но я нигде не проявлял систематического интереса. Тогда она подписалась на брошюрки общества «Знание», которые выходили, кажется, раз в месяц. Там печатались ведущие ученые нашей страны. У меня на столе лежало штук 20-30 разноцветных брошюрок, что было не очень характерно для полиграфии того времени. Они выглядели очень нарядно и уже одним этим привлекали внимание. Я стал их почитывать. Однажды мне попалась в руки брошюра Андрея Николаевича Белозерского (советский биолог и биохимик, один из основоположников молекулярной биологии в СССР — прим. ред.), где рассказывалось, как устроена нуклеиновая кислота. Все сложности функционирования наших эукариотических клеток, передача генетической информации по наследству путем превращения аминокислот в белки — все это меня поразило.

Сложные вещи были изложены очень внятно и доступно, с полным пониманием железной логики природы.

Я стал интересоваться более глубоко и в 8-9 классе стал экспертом. Мои знакомые, друзья, одноклассники стали ко мне обращаться с различными вопросами, я с удовольствием помогал, что, естественно, повышало мой школьный статус. Но чем больше он повышался, тем больше мне нужно было держать марку, поэтому я уходил все глубже, и к 10 классу у меня уже не было сомнений, что надо поступать на биофак к Белозерскому. Родителей это вполне устраивало, они мне помогали чем могли. Я поступил, и дальше мне повезло еще больше — я попал к Хесину. (Р.Б. Хесин-Лурье, 1922-1985, выдающийся биохимик, генетик, преподаватель, член-корреспондент АН СССР; герой войны; один из наиболее смелых борцов с лжеучением Лысенко, за что поплатился потерей работы в Москве; пережил трагедию — смерть единственного сына. — Прим. ред.)

— Хесин был совершенно легендарной личностью. Он сам вас отобрал, или вы попросились к нему в семинар?

— Роман Бениаминович очень дружил с Вадимом Израильевичем Аголом, который, слава Богу, живет и здравствует, хотя ему очень много лет. Это один из самых цитируемых в мировой научной литературе наших ученых, с каким-то заоблачным индексом Хирша (В.И. Агол, род, в 1929 году, вирусолог, генетик, член-корреспондент РАМН, автор более 300 научных работ, заслуженный деятель науки РФ — прим. ред.). Они с Романом Бениаминовичем вместе ходили в походы на байдарках, а значит полностью доверяли друг другу.

Вадим Израильевич был профессором на кафедре вирусологии, куда я поступил на втором курсе. Он меня знал, так как я ему уже сдавал какие-то работы. Не понимаю, чем я ему в голову запал, но в конце третьего курса он пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что хочет сделать мне предложение, которое в дальнейшем может изменить мою жизнь, хотя я этого, возможно, еще не понимаю. Дальше он объяснил, что ему позвонил Хесин, которому «нужен на диплом какой-нибудь мальчик». Хесин вообще был известен тем, что брал только мальчиков, потому что у него в лаборатории работали подчас до двух-трех часов ночи, и это — как он считал — нагрузка не для девочек.

«И естественно, — добавил Вадим Израильевич после паузы, — ему нужен самый умный мальчик».

— Вы оказались самым умным?

— Не знаю, оказался ли, но, во всяком случае, такие условия были поставлены.

Как сейчас помню, Роман Бениаминович меня встретил в проходной того здания, которое сейчас находится на площади Курчатова и называется Институт (Институт молекулярной генетики — прим. ред.). Внутрь он меня не пригласил из-за жесткой пропускной системы. Мы сели на стульчики перед охранником, и Роман Бениаминович передал мне ряд оттисков из своей лаборатории — сегодня это классические работы, которые вошли во все учебники по молекулярной биологии. Я должен был их изучить, через неделю вернуться и рассказать, что я понял. С этого началась наша работа.

Потом меня официально оформили, у меня появилось рабочее место. Наша аспирантская комната располагалась напротив кабинета Романа Бениаминовича. Двери у всех были открыты, поэтому все 7 лет, что я там провел, я видел склоненного над микроскопом Романа Бениаминовича Хесина-Лурье. А он, возможно, краем глаза видел меня.

«Я не знаю, что такое рано, но я очень хорошо знаю, что такое поздно»

— А помимо работы были какие-то встречи, праздники, дни рождения?

— Я бы не сказал, что это составляло основную часть нашего общения. Больше запомнилось другое. Он распределял между молодыми сотрудниками журналы и проводил так называемые научные пятиминутки, на которых они должны были представить наиболее интересные статьи и ответить на вопросы аудитории. На этих пятиминутках он учил нас мыслить.

Кроме того, несколько раз в месяц устраивались семинары, куда Хесин приглашал ведущих специалистов по микробиологии, вирусологии, иммунологии. После доклада он начинал дискуссию и доказывал выступающему — а это были признанные авторитеты, лауреаты всевозможных премий — несостоятельность его гипотезы. Как только докладчик нехотя признавал свою неправоту, Роман Бениаминович начинал хвалить и обосновывать то, что минуту назад разгромил. И так по три-четыре раза. Это напоминало роман гроссмейстера Александра Котова «Белые и черные», где он описывал, как Алёхин объявлял своему противнику мат в три хода, тот соглашался, после чего Алёхин переворачивал доску и играл за те фигуры, которым только что пообещал мат.

Семилетний опыт, вынесенный из отдела Романа Бениаминовича, я использую до сих пор и понимаю, насколько глубоко я обязан этому человеку. Прав был Вадим Израилевич Агол, который говорил, что моя жизнь — научная уж точно — резко поменяется. С научным заделом, который я получил, отчасти связаны неплохие успехи центра Гамалеи за последние 25-28 лет.

— Хесин одобрил бы вашу работу там?

— Он сделал бы, по своему обыкновению, множество замечаний, обнаружил кучу прорех, а в конце сказал бы: «Ну, ничего, работай дальше, у тебя получается». Его похвала всегда была критической и творческой. Не просто «плохо» или «хорошо», слезы радости или похлопывание по плечу, а совершенно конкретное предложение, причем всегда оригинальное и глубокое. Он давал не рыбу, а удочку.

— То, что биологи оказались внутри Курчатовского института, было следствием разгрома генетики. Многих ученых выгнали из Москвы. Когда лысенковщина стала отступать, и биологи начали возвращаться, физики «приютили» их у себя. Как это было?

— Я, конечно, тогда еще пешком под стол ходил, но для Романа Бениаминовича это были очень тяжелые времена. Он видел, как его близкие друзья не могли работать, жили в тяжелейших условиях, кто-то уходил в мир иной, и ничем нельзя было помочь (сам Хесин-Лурье вынужден был уехать в Каунас — прим. ред.). Роман Бениаминович не любил об этом говорить. Из той плеяды ученых он был самым молодым, поэтому сохранился для новой науки, которая началась, когда была открыта двойная спираль, началась оттепель, и можно было уже полноценно заниматься и генетикой, и молекулярной биологией.

Он учил нас, что в науке ничего нельзя откладывать на потом: «Я не знаю, что такое рано, но я очень хорошо знаю, что такое поздно».

Свою кандидатскую диссертацию он успел защитить за три дня до той злополучной сессии ВАСХНИЛ.

Сколько бед принесла она российским генетикам, которые делали открытия на уровне Нобелевских премий! Эти имена теперь во всех учебниках, с портретами. Хесин их всех знал, со многими работал, у кого-то учился. Поэтому он не любил рассказывать про времена гонений, слишком тяжело.

— А про войну он вспоминал когда-нибудь?

— Да, но вот тут уже мне не хотелось бы пересказывать. Хесин был ни много-ни мало фронтовым разведчиком, и некоторые его истории, показывающие, как люди выживали, сражались, защищались, и кому-то даже удавалось сохранить человеческое лицо, — слишком реалистичны. Все, что мы знаем про военные события из книг и кино, меркнет по сравнению с тем, в чем участвовал Роман Бениаминович. Причем рассказывал он без всякого пафоса, негромким, будничным голосом, и от этого достоверность была еще больше. В памяти у меня все это осело и никуда не денется. Чаще всего он вспоминал про войну, чтобы лишний раз напомнить, что сейчас-то все отлично, поэтому надо двигаться вперед и заниматься своим делом.

— Про то, как он спас пулемет, рассказывал? Пулеметный расчет был убит, а за оставление оружия в руках врага оставшиеся в живых отправились бы под трибунал. Хесин вытянул пулемет с линии огня на проволоке, за что получил награду.

— Ну, вот примерно это он и рассказывал — про коллективную ответственность, и как от командующего взводом разведчиков требовалось воплощать ее в жизнь.

Беломорская биостанция и восемь ям

— У вас остались близкие друзья из кружка Хесина-Лурье?

— Многие уехали за рубеж, и сейчас общение с ними несколько затруднено, поэтому фактически нет. Круг общения очень ограничен. Есть несколько человек, с которыми мы перезваниваемся, поздравляем друг друга с днями рождения. Например, с Андреем Лебедевым. Это выпускник кафедры биохимии животных, который тоже писал у Романа Бениаминовича диплом и сейчас работает в том же Институте на площади Курчатова. Или Андрей Гребенников — он, правда, непосредственно у Романа Бениаминовича не работал, но мы вместе учились. Не знаю, заведует ли он по-прежнему лабораторией в этом институте, но это очень хороший, добротный молекулярный биолог и одновременно еще серебряный олимпийский призер по плаванию. Поразительно, как все успевал человек. Мы изредка общаемся.

Немного людей осталось, немного.

— Вы ездили на знаменитую Беломорскую биостанцию? Говорят, это было культовое место для молодых биологов, там было интересно и очень красиво.

— Я не то, что ездил, — я там столько мозолей набил на руках! То, что на Беломорской станции сейчас есть электричество, — отчасти и моя заслуга.

Я выкопал под опоры ЛЭП семь или восемь ям глубиной два с половиной метра. Полугранитный грунт даже летом, когда он не мерзлый, надо было сначала разбивать киркой, а лишь потом вынимать лопатой.

Очень хорошо помню и комаров, и морошку, и те 10-12 километров, которые надо было пройти по тайге, чтобы добраться от Беломорской станции до того места, где мы работали. Потом я еще несколько раз туда приезжал на практику. С тех пор я полюбил северные красоты, а потом уже неоднократно на байдарках и даже на плотах ходил по Карелии дальше на север, в сторону Мурманска, по Ловозеру и другим маршрутам четвертой-пятой категории сложности. Раза три мы ходили туда с друзьями, которые сейчас уже все живут и работают по другую сторону океана.

— Вы — байдарочник, спортсмен, как положено?

— У меня был первый разряд по гребле на каноэ, хоть сейчас по мне, наверное, этого и не скажешь. Где-то выполнял и нормы кандидата в мастера спорта, поэтому техника гребка у меня была поставлена хорошо.

— В одном из интервью вы рассказывали, что были тщедушным ребенком, пока мама не отдала вас в ближайшую спортивную секцию, и это оказалась гребля. После чего вы могли взять двух хулиганов во дворе, поднять в воздух и столкнуть лбами.

— Ну, конечно, когда начинаешь заниматься спортом под руководством серьезных профессионалов, твои физические параметры начинают сильно превосходить параметры окружающих, но я этим не злоупотреблял.

В течение двух или трех лет я занимался на базе общества «Труд». Там, где сейчас стоит памятник Петру Первому, находились ангары с тренажерами для зимнего занятия греблей, которые в закрытом помещении полностью имитировали скорость потока воды. Даже когда на Москва-реке стоял лед, можно было заниматься академическими лодками, байдарками, каноэ. Физические нагрузки у нас были серьезные. В любой мороз, даже в минус 30 — ниже, кажется, не бывало — мы бегали по Каменному и Крымскому мостам, вокруг Парка культуры им. Горького. Экипировка была так себе — то, что маме удалось раздобыть в Детском мире и на Преображенском рынке. Мерзли здорово, но при этом никто не болел. Так что физические кондиции в молодости у меня были вполне выше среднего, не жаловался.

Трубная-Зубовский-Преображенка

— Обижали во дворе за то, что вы еврей?

— Кстати, тот двор до сих пор существует. Я сейчас живу в Хамовниках, а Зубовский бульвар, дом 16/20, находится на другой стороне [Садового кольца]. Я часто проезжаю мимо окон квартиры, где я прожил от нуля до 18 лет.

Не помню, чтобы меня кто-то обижал по национальному признаку. Когда родители мне купили велосипед, у меня его попытались отнять, но это скорее не из-за национального, а из-за имущественного неравенства.

— Вас взяли старшим научным сотрудником в Институт Гамалеи. Неужели и там не возникло вопросов к вашей фамилии?

— Когда я собрался уходить от Романа Бениаминовича в Институт Гамалеи, было очень много разговоров, что там сильны антисемитские тенденции. Мне говорили: «Куда ты идешь? Ты там не сможешь работать». Когда я пришел, то выяснилось, что у директора, Сергея Викторовича Прозоровского, в лаборатории было 7 старших научных сотрудников, и все — евреи.

— Не бывает правил без исключений. При этом на бытовом уровне, и уж точно на государственном, антисемитизм в СССР был очень силен.

— Поэтому папа после армии даже не пытался поступать на физтех, а пошел в автодорожный институт. Правда, у него было не только национальное обременение. Он был еще и сыном врага народа, так что точно бы не взяли. В то же время у него в жизни были и другие, более удачные примеры.

Мой дедушка, папин отец, купил для своей семьи трехкомнатную кооперативную квартиру, которая впоследствии была у него отобрана и занята другими людьми. Папа вернулся с фронта, а жить негде. В первое время он жил на Трубной площади у брата отца, своего дяди, и тогда же подал в суд как фронтовик, которого лишили жилплощади, приобретенной на законных основаниях его родителями. По счастью, судья тоже был фронтовик. В результате одну комнату папе вернули, после чего он позволил себе сделать предложение моей маме, которая была ближайшей подругой и одноклассницей его двоюродной сестры. Там же, на Трубной, они поженились, а потом переехали в комнату на Зубовский, где родился я.

А уж потом, когда дедушка был реабилитирован, он так же, через суд, вернул себе оставшиеся две комнаты. Так мы и жили все, пока папа не стал завотделом в институте и не начал получать побольше. Родители накопили на собственную кооперативную квартиру на Преображенской площади, в которую мы переехали, когда мне исполнилось 18 лет.

Но та, первая, квартира на Зубовском вспоминается с большой ностальгией, так уж человеческая память устроена.

Новелла про деда

— Расскажите про деда. Там же фантастическая история.

— Да, я всегда говорю, что это история, достойная Дюма.

Леонид Яковлевич Гинцбург, мой дедушка, был одним из ведущих юристов нового российского государства. Он работал помощником первого наркома юстиции Стучки — то есть, непосредственно в правительстве, в аппарате Владимира Ильича Ленина. В какой-то момент Стучка, оставаясь наркомом, одновременно создал и возглавил в Московском университете кафедру юриспруденции. Дедушка был его заместителем, но фактически работа была полностью на нем. Поэтому вся профессура и все научные сотрудники, которые работали в следственных органах, в прокуратуре и в научно-исследовательских учреждениях, связанных с юстицией, были в той или иной степени учениками Леонида Яковлевича Гинцбурга.

Потом у него со Стучкой возникли какие-то разногласия по поводу экономической сути НЭПа, которая была научной темой моего деда. Стучка не мог допустить, чтобы подчиненный расходился с ним во взглядах. Принципиальный, видимо, был человек. Он благородно предложил дедушке другую работу, и не какую-нибудь, а юрисконсультом советского посольства и торгпредства во Франции. Это была, безусловно, престижная должность. Дедушка — да еще под влиянием моей бабушки, Веры Александровны Флоренской, — быстро согласился.

В 1934 году они отправились в Париж, а в 1936-ом — началось. Вплоть до 1939 года, как потом рассказывал дед, состав советского посольства, начиная от посла и заканчивая водителем и кухаркой, поменялся несколько раз.

Дошла очередь и до юрисконсульта. Когда его в 1937 году вызвали с семьей в Москву, он понимал, чем это закончится. Тем не менее прибыл и вскоре был арестован. Интересно, что, когда дедушку реабилитировали — одним из первых, в 1954 году сразу после смерти Сталина, — следователь, который вел дело по реабилитации, сказал: «Леонид Яковлевич, вам в жизни безумно повезло». Дедушка, проведший 18 лет в лагерях, поинтересовался: «Скажите, пожалуйста, в чем?»

Следователь отвечает: «Смотрите, на ваш арест пришло два ордера с разницей в семь дней. Вас арестовали по первому ордеру как члена террористической организации, готовившей покушение на товарища Кржижановского, и приговорили к 15 годам лагерей и ссылке. А по второму ордеру вы были бы японский и французский шпион, а здесь уже — расстрел. Если бы со вторым ордером были порасторопнее, то вас бы расстреляли».

За 18 лет дедушка много чего повидал. В первое время он работал в Норильском ГУЛАГе, а это советский первенец и до сих пор наш флагманский завод по переработке редкоземельных металлов. Они необходимы во время войны, потому что без них ни танковой брони не сваришь, ни оболочку снаряда не сделаешь, не говоря уже о народном хозяйстве и самолетостроении. Норильск был советской кузницей, и дедушка первые два или три года толкал там тачку с рудой. Законы были суровые. Когда заключенные в первый раз не выполнили норму, несколько сот человек выстроили строем, велели рассчитаться на первый-десятый, и каждого десятого расстреляли. После этого норма выполнялась всегда.

Норильский комбинат снабжался рудой по Северному морскому пути через порт Дудинка, который однажды полностью сгорел, вместе со всеми иностранными судами, стоявшими на рейде. Размер компенсации, которую советскому государству предстояло бы заплатить, зависел от того, где именно начался пожар. Cудебный процесс был по этому делу настолько важен, что им занялось высшее руководство страны.

Местные власти в Норильске понимали, что у них не хватит штатных юристов, которым по плечу такая ответственность. Подняли личные дела заключенных — и, конечно, обратили внимание на биографию дедушки и в качестве юриста Норильлага командировали в Москву. Вместо паспорта у него была бумага за подписью бывшего заместителя Берии, Завенягина. Умный, кстати, был человек! Из НКВД вовремя перешел на смежную хозяйственную деятельность и тем самым избежал чисток.

С этой-то бумагой дедушка, формально оставаясь заключенным и отбывая срок, получил право на бесплатный проезд, проживание в гостинице «Националь», питание и, как сегодня сказали бы, полный соцпакет. Мой папа и моя тетушка запомнили, как дедушка водил их в Большой театр на «Конька-горбунка».

— А костюм-то был, чтобы в суде выступать?

— Да это не проблема — за несколько часов сняли мерку и пошили. Все эти закрытые распределители работали, как автомат Калашникова. Вопрос не во внешних атрибутах, а в том, чтобы после лагерной жизни внутренне перестроиться и стать международным адвокатом, который на равных ведет дискуссии с представителями иностранных посольств.

В общем, защитил он честь страны, после чего вернулся в лагерь отбывать свой срок.

Конечно, после такого грандиозного успеха он уже не толкал тачку, а работал юрисконсультом. Кроме того, с разрешения Завенягина он забрал бабушку, которая тоже находилась в ссылке. Она стала работать в экономическом отделе Норильлага, и таким образом семья воссоединилась. Им на территории даже выделили какое-то помещение под дом, они завели козу, чем очень гордились. Еще бы, неплохо обустроились после Парижа. Такие вот качели судьбы.

«Хотелось жить, работать, творить»

— Вы, наверное, неверующий, да и в вашей семье это не было принято.

— Моя бабушка, Вера Александровна Флоренская, — племянница Павла Флоренского, в ее роду было много священников. Она это скрывала изо всех сил — при сталинском режиме иначе было не выжить.

— Не было ли у вас разговоров о вере с будущим священником Георгием Нейфахом, а в ту пору тоже аспирантом Института молекулярной биологии Юрой Нейфахом, как вы его называли?

— И сейчас называю. С Юрой мы 5 лет вместе учились на биофаке, подготовились к десяткам экзаменов, сотни раз играли в футбол, ходили в походы на байдарках. Мы встречались, когда он работал у Вадима Израильевича Агола в молекулярном корпусе МГУ. Однако как человека верующего, как священника, приносившего своим прихожанам духовную помощь и пользу, я его совсем не знал, и это даже немного обидно.

Юра мне запомнился как близкий, надежный друг, очень веселый, очень эрудированный. Третьим в нашей компании был Леня Черномордик, который, кажется, в Бетесде, до сих пор возглавляет лабораторию в National Institutes of Health. (Леонид Черномордик — специалист в области мембранной биологии и биофизик, руководитель Секции мембранной биологии в Национальном институте детского здоровья и развития человека, входящем в состав Национальных институтов здравоохранения США — прим. ред.)

— Вас не мучил, как вашего друга, вопрос о том, почему двойная спираль ДНК закручена вправо, а не влево? Юрий Нейфах бился этим вопросом, был близок к решению, но затем американская группа ученых обнаружила спираль, закрученную влево, и это была драма. Вы наблюдали ее?

— Честно говоря, нет. У меня в памяти отложилось только то, как крепко мы дружили, а какие-то серьезные переживания не запомнились. Все казалось — да так оно было на самом деле — прекрасным, интересным. Хотелось работать, жить, творить. Все было на подъеме.

А что касается спирали, закрученной вправо, то подобный вопрос, но применительно к химии, мучил еще Пастера. Почему природные соединения, аминокислоты, находятся в L-форме, а не в D-форме? (L-форма означает, что химическая структура молекулы имеет левое направление вращения спирали поляризованного света, а D-форма — правое. В природных белках встречаются только L-аминокислоты — прим. ред.)

Почему? Нет ответа. Когда-нибудь наука к этому подойдет, если сумеет восстановить эволюционный процесс на первоначальных стадиях образования органических веществ. Фундаментальные исследования основ происхождения, зарождения жизни на нашей планете все еще впереди. А пока что без привлечения высших божественных сил здесь трудно что-либо объяснить.

— Помните, на диамате был «основной вопрос в философии» — что первично, материя или сознание?

— Не то слово! Я этот экзамен сдал с трудом. Преподаватель по фамилии Стилиди вел у нас философию сначала в университете, а потом и в аспирантуре. Он относился ко мне довольно-таки неплохо, и у него была любимая присказка: «Из сострадания к вашим родителям ставлю вам три». Мне это очень нравилось.

— Вроде бы в биологии тоже есть «основной вопрос», который вообще не имеет ответа. Как возникает трансляция, если нет прямого химического соответствия между кодонами и соответствующими аминокислотами? Вы себе его задаете?

— Вот сейчас у меня стало больше времени, и я, может быть, начну себе его задавать. А до сих пор меня мучили несколько иные вопросы.

— Как сотрудникам зарплаты платить.

— И как выполнить очередное очень интересное госзадание Минздрава. Как директор я имел отношение ко всем 25 или 30 госзаданиям, и на проблемы происхождения жизни и прочие вечные вопросы у меня просто не хватало времени.

«Нашими препаратами скоро начнут лечить в Институте Герцена»

— Вакцина от рака, над которой вы сейчас работаете, — тоже госзадание?

— Конечно.

— Иммунотерапия рака — это тренд повсюду в мире. Вы придумали что-то новое? Ой, вы впервые за весь разговор взглянули мне в глаза!

— Да, я оживился.

— Наконец-то.

— Действительно, это тренд во всем мире, и более того, его создали сотрудники Института Гамалеи в 60-е годы. Великий иммунолог Гарри Израильевич Абелев, ученик и сотрудник Льва Александровича Зильбера (Л.А. Зильбер — один из основателей советской онковирусологии и иммунологии, руководитель отдела в Институте Гамалеи, где работал Абелев, с которым они вместе написали монографию «Вирусология и иммунология рака» — прим. ред.), открыл первый опухолеспецифичный антиген, который называется альфа-фетопротеин. С помощью этого маркера и сейчас происходит диагностика первичного рака печени.

Создавая сегодня вакцины от онкологических заболеваний, Институт Гамалеи продолжает славную традицию. Другое дело, что сейчас этим направлением занимаются еще тысячи высококвалифицированных лабораторий, потому что время требует новых методов лечения.

Речь уже идет не просто о продлении жизни, но о полном излечении от рака, и на лечебные вакцины возлагается очень большая надежда.

К решению этой задачи — как и многих других в биологии и медицине — нас приблизили вакцинные технологии, которые были созданы для борьбы с COVID-19. Главный научный вывод из пандемии состоит в том, что человека можно успешно вакцинировать не белками-антигенами, а генами, кодирующими эти белки. Причем эти гены можно вводить как в виде ДНК, так и в виде РНК. Здорового человека лучше вакцинировать генами, которые вводятся на базе ДНК. А вот для того, чтобы создать сильный иммунитет у больных людей, когда побочные эффекты от вакцинации не так важны, лучше приспособлена РНК, упакованная в липидную оболочку, то есть покрытая капелькой жира. Так она лучше проникает в клетки. Обе эти технологии в Институте Гамалеи были воспроизведены в полном объеме, с оригинальными патентами, поэтому впоследствии руководство страны дало поручение правительству разработать и внедрить РНК-вакцины против онкологических заболеваний.

Первой моделью была выбрана меланома. При разработке вакцины используются те спонтанные мутации, которые накапливаются в опухоли и приводят к последующим метастазам. Если выбрать мутации, специфичные для опухоли у конкретного больного и использовать их в качестве продукта, которым этот больной будет вакцинирован, то иммунная система начнет распознавать и атаковать белки, которые содержат хотя бы одну опухоль-специфическую мутацию, отличающую ее от белка нормальной ткани.

— То есть, это персонализированная вакцина?

— Да, она делается под каждого человека, поскольку секвенирование давно уже не дорогое. Когда-то еще на моей памяти геном человека стоил миллионы долларов, а сейчас это порядка 100 долларов.

— Вы сказали, что поиском терапевтической вакцины от рака занимаются тысячи лабораторий. Но ведь она нигде еще она не показала высокой эффективности?

— Ну так, дорогие мои, на людях это все стало применяться лишь в постковидную эру, 2,5-3 года назад. А классический критерий успешного лечения онкологического заболевания — это пятилетняя выживаемость. Прошла только половина срока. Ждать придется и пять лет, и дольше, поэтому, чтобы изучить эффективность наших вакцинных препаратов, будут использованы дополнительно лабораторные критерии. Я надеюсь, что в ближайшее время ими начнут лечить больных в институте Герцена, у академика Каприна.

«Тебе дают стакан с водой, но пить из него ты не имеешь права»

— Получается, что государство выступает заказчиком и дает деньги, оно же в лице Института Гамалеи выступает разработчиком, оно же исследует, внедряет и закупает. При таком многоуровневом конфликте интересов, как знать, что препарат действительно эффективен?

— Тут есть несколько моментов. Тот, кто дает деньги, — он же не свои дает. Поэтому ему не надо их возвращать. Вот если бы человек вложил собственные деньги, которые в результате лечения должен был бы вернуть, тогда возник бы конфликт интересов.

Но люди, принимающие решения от имени государства, дают бюджетные деньги. За них тоже нужно отчитываться, но не в том смысле, что они должны принести прибыль. Если бы препарат разрабатывала коммерческая фирма, то ваше соображение имело бы экономический смысл. А сейчас в нем смысла нет.

Потрачено ли на исследование миллион или 10 миллионов, какая будет финансовая отдача от вложенных денег, — этот вопрос не сильно беспокоит тех, кто финансирует нашу работу. Их, как и нас, беспокоит только один вопрос: будет ли эффект. И в этом я как раз вижу плюс.

А минус в том, что все это обусловлено таким количеством всевозможных актов и ограничений, что заниматься принципиально новыми вещами в рамках исключительно бюджетного финансирования просто не удается.

— Мало дают?

— Не в этом дело. Тебе дают стакан с водой, но пить из него ты не имеешь права. Деньги есть, но тратить их можно только вот на это. А мне-то надо на другое! Но как только я их потрачу на то, что считаю нужным, это будет нецелевое использование, а значит, уголовная статья. Лежит у меня такое письмо… Теперь оно по наследству досталось новому директору.

Причем мне и его жалко, и дела жалко, но не будем о грустном.

Поэтому, если нужно быстро создать что-то новое, то основная масса должна идти из бюджета, а для решения оперативных вопросов хорошо бы иметь внебюджетное финансирование. Так было при создании «Спутника», в котором участвовал частный Российский фонд прямых инвестиций.

— Который тоже государство.

— Но у них совершенно другие возможности. Сбербанк — государство или не государство?

— Государство, конечно.

— Так или иначе у акционерных предприятий совершенно иные способы финансирования, поэтому многие вещи получаются быстрее. Но при разработке вакцины от рака внебюджетное финансирование отсутствует.

Две головы и четыре руки

— Нет ли риска, что при такой экономике препарат, независимо от его эффективности, станет обязательным к применению?

— Абсолютно нет! У нас же есть громадная система оценки качества Центра экспертизы лекарственных средств. Мы постоянно с ними спорим, что-то они нам разрешают, что-то нет, а потом принимают нашу работу. Мы с ними находимся прямо-таки в антагонистических отношениях.

— Неужели правая рука бьет по левой? Или все-таки это две руки одного и того же организма?

— Я бы сказал, что есть две руки у двух разных голов. Действительно, если обе руки управляются одной головой, то они реагируют на один и тот же импульс, который проходит через одни и те же синапсы и приводит в движение одни и те же мышцы. Найти разницу между этими процессами невозможно. А если две руки принадлежат разным головам, то я в этом ничего плохого не вижу.

— Центр экспертизы лекарственных средств не имеет отношения к Минздраву?

— Нет, безусловно, имеет. Но вы что, хотите сказать, что Минздрав дает указания разработчикам, врачам, институту Герцена и Центру экспертизы лекарственных средств не обращать внимания на негативные моменты, которые могут возникать у больных? Опять же, возвращаясь к первому пункту, зачем это надо Минздраву? Перед ним не стоит задача вернуть с прибылью потраченные деньги. Никто там не расписывался, что препарат будет обязательно сделан, и столько-то людей им будет обязательно вылечено. Это все поисковые исследования.

— Вспоминается драматическая история с вакциной, произведенной на заводе «Вектор» в Новосибирске. Вакцин ведь было несколько, но ваша была лучшая.

— Не лучшая, а единственная.

— Тем не менее, существовала и вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработали по заказу Росздравнадзора. Она оказалась малоэффективной, но нее уже были потрачены деньги — что же ее, вылить? Стали колоть, причем иногда даже говорили, что это «Спутник».

— Да, был такой факт. Ну что я могу сказать? Дело не в том, что на нее были потрачены деньги. Это престиж ведомства.

— Это же и значит, что система не работает. Ты сам разработал, и тебе стыдно признать неудачу.

— Вы хотите сказать, что нужна система, которая бы ограничивала волюнтаристские пожелания руководства того или другого ведомства? Я с вами полностью согласен. Где такая система в полной мере функционирует? Назовите мне, пожалуйста. В Америке, Европе?

— Везде есть искажения, но мне все-таки кажется, что когда у вас есть частные компании-разработчики, и есть государственный регулятор, то это действительно две разные пары рук у двух разных голов.

— А нормально, что чиновники владеют акциями этих самых частных компаний, как это сплошь и рядом бывает среди руководителей Всемирной организации здравоохранения? Они этого особо и не скрывают.

— Они хотя бы данные исследований обязаны публиковать, а мы нет.

— Это другой вопрос. Я до сих пор не понимаю, почему мы не публикуем регуляторику.

— Вы не спрашивали у Минздрава?

— Неоднократно спрашивал и даже, кажется, Госдума спрашивала, но ответа нет. Но я хочу сказать, что недостаток прозрачности, начиная от финансирования и кончая элементами внедрения, существует повсюду.

И честность системы, как у нас, так и за рубежом, фактически сводится к честному имени разработчиков. Поэтому береги честь смолоду.

А то, о чем вы сейчас сказали, [что вместо «Спутника» прививали «Короной»] — да, признаю, было. И когда шла регистрация того препарата, который вы упомянули, я неоднократно говорил об их несоответствии тем потребительским свойствам, ради которых они создаются.

— А ведь со «Спутником» нам невероятно повезло, да?

— Что значит повезло? Как можно так говорить, если Народицкий Борис Савельевич (1941-2024, советский и российский биотехнолог, один из создателей «Спутника-V» — прим. ред.) разрабатывал эту технологию в течение 25 лет? Если Вероника Игоревна Скворцова еще за 8-9 лет до начала пандемии на основе той технологии, которую создал Народицкий, сделала фактически две аналогичные вакцины? То есть мы, сами того не зная, к этому готовились.

— Естественно, любой экспромт должен быть хорошо подготовлен. Но именно эта вакцина на базе двух аденовирусных векторов была разработана, потому что первоначально ожидали вспышки Эболы, разве нет?

— Вовсе нет. Борис Савельевич вообще никакой эпидемии не ожидал, а готовил векторы для генной терапии, чтобы вводить в человеческий организм чужеродные гены и замещать наследственные моногенные болезни — то есть, такие, которые возникают вследствие поломки в одном-единственном гене. Таких заболеваний тысячи, начиная с муковисцидоза, гемофилии А, гемофилии Б и далее по списку.

Про эту технологию он мне рассказал в 2009 или в 2010 году, когда мы с ним лежали на пляже после конференции, которую Володя Кутырев (Владимир Кутырев — советский и российский микробиолог, генетик, эпидемиолог, директор Российского исследовательского противочумного института «Микроб») организовал в Саратове. Я предложил Борису Савельевичу использовать ее для создания вакцинных препаратов. Он согласился и вскоре перешел работать в Институт Гамалеи.

Огромную роль в разработке двойного вектора сыграл Денис Юрьевич Логунов, нынешний директор нашего института. А непосредственно руками это делал Максим Шмаров и другие, более молодые сотрудники. Все авторы «Спутника-V», а в патенте их 12-15, в меру своих профессиональных возможностей и ответственности внесли вклад в создание этой технологии и этого препарата.

— Это главное дело вашей жизни?

— Главное дело моей жизни — это Институт Гамалеи. Может быть, главным делом моей жизни станет вакцина от онкологических заболеваний. Я надеюсь, что доживу.

Фото: Юлия Иванова