Как военные помогали просвещению

— Это был 1996 год, я была членом Президентского совета и членом комиссии по вопросам помилования при Президенте России. Шел выборный год. Я была за то, чтобы избрали на второй срок Ельцина, а не коммуниста Зюганова. Обратилась к помощнику Ельцина – Георгию Александровичу Сатарову, говорю ему: «Георгий Александрович, у меня такая идея: раз идет такая активная президентская кампания, то хорошо бы, чтобы члены Президентского совета поехали в те глухие места России, куда Президент заведомо не попадет, и чем-то помогли людям». Он: «Замечательная идея! А Вы сами знаете, что бы Вы хотели сделать?» Я говорю: «Стопроцентно знаю. Знаю, что с 1990 года в сельские школы не направляются никакие книги, комплектование прекратилось. А за эти пять-шесть лет издано то, о чем мы, интеллигенты, мечтали всю жизнь: Мандельштам, Ахматова, Пастернак, все на свете. Я хочу отвезти эти книги в сельские школьные библиотеки».

Он начал этим заниматься очень правильно: позвонил в Министерство обороны, чтобы они мне помогали — доставляли меня на военном борту. Я выбрала территории — Самарскую, Тюменскую области и Республику Алтай. И я слетала в Самарскую область, раздала книги, слетала в Тюмень — там я отвозила книги и в военные части, заброшенные глубоко в березняке, куда ни одна нога человеческая не ступает. Потом меня военком звал: «Приезжайте, мы же никого не пускаем — тут подберезовики стелются ковром, приезжайте, наберете себе грибов!»

Потом я прилетела поздно вечером в Новосибирск, чтобы затем ехать в Республику Алтай. Почему в Новосибирск, а не в Барнаул? Потому что Барнаул не принимал военные самолеты. Это был мой третий пункт, и у меня на борту была последняя треть груза — 300 кг… Отсюда ясно, что я могла работать только с военным бортом — с Министерством обороны. Меня встретили правительственные ГАЗики, и я всю ночь — девять часов — ехала в Горный Алтай…

Меня предупредил Сатаров: «Имейте в виду, Мариэтта Омаровна, что ваша должность — член Президентского совета — выше должности губернаторов». Я говорю: «Мне это все равно, я себя всегда веду одинаково, щеки надувать не умею». Но там передо мной председатель местного правительства стелился еще и потому, что я обратила внимание — на городской площади были только красные флаги; там все в правительстве были за Зюганова, но должны были маскироваться, что за Ельцина. Все были сталинисты (чем дальше в глубинку, тем этого было больше).

И вот мы сидим с тогдашним председателем правительства, обсуждаем протокол моего пребывания в Республике. Вдруг приоткрывается дверь, появляется отчаянное лицо молодого человека: «Вы член Президентского совета?» — «Да». — «Вас ждут семьдесят афганцев!» А этот, Петров, на него закричал: «Андрей, иди, мы не тем тут заняты, мы составляем протокол!» Я посмотрела на отчаянные глаза молодого человека (а это был председатель Независимого союза ветеранов Афганистана), все поняла в одну секунду и сказала: «Андрей, сидите в коридоре и ждите: мы составим график, и я сегодня непременно встречусь с вашими афганцами». Председатель правительства очень не хотел, чтобы я встречалась с «афганцами», но не мог против меня идти. Тот, повеселев, захлопнул дверь, подождал и потом повез меня. Так я встретила Андрея Мосина, с которым мы ездим с тех пор по стране уже двадцать лет. Позже я узнала, что он был лучшим разведчиком 40-й армии в Афганистане.

У этого Союза была тогда своя комнатка. Когда мы приехали — туда уже войти было нельзя, можно было задохнуться, так накурено, и уже они выпили, конечно (ждали меня часа полтора). Руки на столе со сжатыми кулаками…

Первые их слова были: «Мариэтта Омаровна, вы член Президентского совета? Здесь одни коммуняки в правительстве! Раздайте нам автоматы, мы их покрошим – и дело с концом».

…Когда я вернулась домой и рассказала мужу, он пришел в ужас: «Не могу представить, что ты могла им ответить?» Говорю: «Да прекрасно ответила: «Ребята, у вас есть Верховный Главнокомандующий?» — «Конечно — Борис Николаевич Ельцин!» — «Так вот — когда Верховный Главнокомандующий скажет вам взять автоматы, тогда вы их возьмете! А пока — только мирным путем!» И стукнула кулаком по столу для убедительности. И они успокоились, эти слова на них вполне подействовали.

Потом они мне говорят: «Вы не ездите с правительством — они Вам покажут потемкинские деревни, поедемте с нами». И я трое суток ездила по Республике Алтай на их машинах с приготовленными комплектами книг для школ. Я почти не спала: мы объехали сорок школ. Если бы я спала, то мы объехали бы в два раза меньше. Там ездят только на машине, там нет железной дороги. Самый дальний район, Кош-Агач, в 300-х, кажется, километрах от столицы. Город один — столица. И — только села…

Но я увидела потрясающие вещи (я уверена, что у нас в каждом городе, если не в каждой школе, есть очень хороший словесник, хоть один): учителя брали книги и прижимали их к груди, слезы по щекам у словесниц самые настоящие:

«Боже мой, я не верю, что у меня в руках Мандельштам! Не верю, что держу Ахматову! Что могу преподавать Пастернака по книгам, а не по университетским тетрадкам!» Это было что-то невероятное.

Я потом сидела с ними в учительской, разговаривала. Это был 96-й год, им не платили зарплату месяцами, не было учебников, тетрадей — писали чуть ли не на газетах. И они рассказывали, как в школе завели какой-то новый курс, о чем мечтала всю жизнь какая-нибудь учительница — вышивание особого типа или кружева, как вводили по своей инициативе разные занятия — и мыслительные, и ручные. Им задерживали зарплату. И я везде задавала им один и тот же вопрос, во всех сорока школах: «Вот представьте себе, что с завтрашнего дня возвращается все на круги своя: у вас будут вовремя зарплаты, учебниками и тетрадками вы будете обеспечены, но никаких лишних факультативов, одна программа на всю страну и так же, как раньше, вы пишете отчет ежемесячно завучу, завуч в РОНО, РОНО в ГОРОНО… Что бы вы выбрали?» Я им была никакая не начальница, объясняла, что я на общественных началах, из Президентского совета, их жизнь от меня не зависит. И все, решительно все, немного подумав, отвечали, что нет, все-таки нет… Они не хотели уже вернуться. Вот вам и ответ про советскую власть и отношение к ней. Я это видела в самое тяжелое время (в Москве уже все было налажено, а у них было так).

После того, как я увидела, какое воздействие оказывают эти мои «привозы» на учителей, школьных библиотекарей, я поняла, что это надо продолжать. И стала думать, как дальше это делать.

Фото: Facebook/Давид Кислик

Книги для подростков — за свои деньги

Лет восемь-девять назад образовался один проект: профессора-историки, преподаватели ВШЭ и истфака МГУ, додумались, что сейчас самое сложное время для преподавания истории в школе — это девяностые годы. И они решили помочь учителям и издали четыре тоненькие книги в одном оформлении — проект «Уроки девяностых», «Книга для учителя». А я их переориентировала с учителей на библиотекарей. Я была уверена, что из ста учителей эти комплекты будет использовать двадцать, остальные восемьдесят будет лежать в домах мертвым грузом: надо не раздавать комплекты без разбору всем учителям, а отдавать их в библиотеки. И туда придет только тот учитель, который хочет эту книгу использовать.

Я стала возить книги на машине по районным библиотекам, но я, конечно, не хотела возить им только эти книги — их нужды были шире. Про меня узнала внучка Чуковского (теперь, к сожалению, покойная), Елена Цезаревна, основная его наследница, сказала, что к ней от каждого издания привозят экземпляры, и она с удовольствием будет при моей помощи дарить их российским библиотекам. Каждый раз перед очередной поездкой я получала чемодан таких прекрасно изданных «Тараканищ» и «Мойдодыров», что сама бы читала. Сейчас семья Чуковских продолжает это.

В России многое можно сделать, страна большая, много добрых и активных людей, только мы меж собой все плохо связаны.

Литературное агентство, которое работало с книгами Чуковского, тоже решило передавать нам книги, в том числе переводную литературу: Хемингуэя, Драйзера, Фицджеральда — шестое-седьмое издание, и наследники переводчиков, конечно, их уже не берут. Периодически мне звонит Татьяна Соколова, глава агентства, и говорит: собрала для вас книги, три коробки. Их привозят в мою маленькую квартиру, я по коридору все это разбрасываю, раскладываю на несколько чемоданов, потому что поездки у меня обычно в два места: стараюсь эффективно, времени же нет, надо и своей наукой заниматься.

Прознал замечательный человек, старик уже, сын всем нам известного Александра Волкова («Волшебник Изумрудного города»), и говорит: «Я знаю это имя — Мариэтта Чудакова, я ей доверяю, я ей буду передавать книги, только никому не говорите, чтобы ко мне все не лезли». И он передает мне замечательные книги Волкова: и «Желтый туман» (я и сама не знала — очень любила «Волшебника Изумрудного города», а это уже после моего детства было), «Тайна заброшенного замка».

Но этого мало, я еще покупаю: свежевышедшие, и свои книги — не научные, те, я считаю, кому надо — тот купит сам, а я написала ряд книг для подростков: для того их и написала, чтобы они до подростков дошли, и я не вижу другого пути, как самой покупать и развозить, потому что не у всех библиотек есть деньги, а главное — им сегодня не дают самим выбирать нужную литературу.

Несколько лет назад я написала биографический роман для подростков. Написала на контртитуле: «Для смышленых людей от 10 до 16 лет», книга называется «Егор» — о Егоре Гайдаре, сегодня — уже третье переиздание. Мой принцип: не брать у издательства ни рубля за нее. Я ее написала из сугубо моральных соображений, для восстановления справедливости, потому что помоями обливать такого прекрасного человека, который, можно сказать, жизнь отдал своей стране в трудные годы, — это глубоко несправедливо и плохой пример детям. И я развезла по России — по городским и школьным библиотекам — около двух тысяч книг, на свои деньги.

Очень любят библиотекари мою книгу «Не для взрослых». Хотя я ее писала для подростков, но они говорят: «Ну и что, мы им передаем со своими объяснениями, для нас это рекомендательная библиография». Я пишу очерки, они выходили маленькими книжечками: «Полка первая», «Полка вторая». А потом издательство собрало полную книгу, трехтомник, и уже тоже три тиража, и там о лучших шедеврах мировой литературы для детей.

Facebook/Мариэтта Чудакова

Двенадцать лет – очень серьезный возраст

Я считаю, что нет книг мировой классики, которые читать рано, я категорическая противница этих «6+», «12+». Это неразумно, потому что умный ребенок должен опережать свой возраст, в этом вся суть — он должен протянуть руку к книжке, которую ему еще рано: что плохого, если восьмилетний ребенок полистает «Анну Каренину»? Посмотрит, увидит, что это что-то взрослое, пожмет плечами, но он ее запомнит и потом к ней обратится. Так что нет книг, пишу я, которые читать рано, — исключаем те, которые не надо читать никогда.

Второй закон, который я вывела: есть книги, которые читать поздно. Любой со мной согласится, здесь никакого великого ума не надо, чтобы понять, что если мы с вами в двенадцать лет не прочли «Тома Сойера», то, как говорят в народе, «мы мыла не объелись» — сесть читать в первый раз в сорок лет! Вот перечитывать можно, вспоминая детские впечатления, с большим удовольствием, летом в гамаке. Но вряд ли кто-то будет даже того же «Гулливера», «Робинзона» первый раз читать в сорок лет.

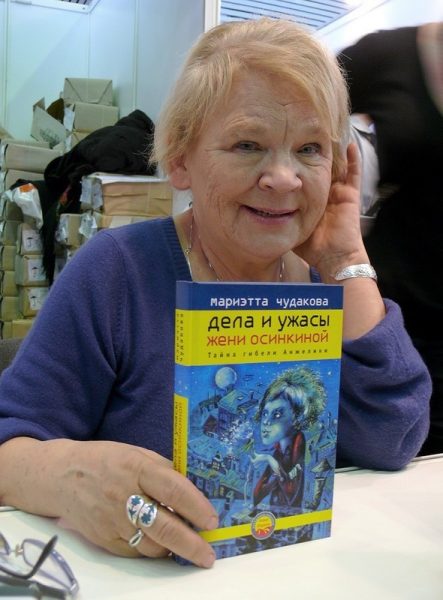

Я написала детективную повесть для подростков «Дела и ужасы Жени Осинкиной». Вся детективная часть основана на реальном материале, мне слишком даже хорошо знакомом, поскольку я прочитала, семь лет работая в Комиссии по вопросам помилования — была такая при Президенте Ельцине — за эти годы — мне самой страшно произносить такую цифру — десятки тысяч приговоров…

Например, у меня в повести действует мальчик, Витёк, который отсидел вместо семи три с половиной — вышел по президентскому указу о помиловании, он старше остальных героев. В основе — абсолютно реальная история, которая мне встретилась в одном приговоре: взрослые ребята, двадцати двух-двадцати трех лет, решили у туристов угнать мотоцикл и покататься на нем, а потом вернуть. Четырнадцатилетнего мальчика поставили на шухер. И этот мальчик услышал внизу крики, и когда он вниз спустился, там уже было два трупа, потому что туристы не захотели отдавать мотоцикл. А деревенские не собирались никого убивать, но в нарушении закона и нормального порядка жизни всегда есть большая опасность, что я и пытаюсь в этой книге выразить. В результате они на него свалили, что это чуть ли не он, и этот мальчишка загремел в лагерь на семь лет, потому что ему накануне исполнилось четырнадцать. Хотя у нас уголовная ответственность начинается с шестнадцати лет, но за тяжкие преступления, убийства — извините, с четырнадцати.

И у меня был спор на комиссии на эту тему. Мужчины говорили: он должен был сразу покинуть место преступления, отправиться в милицию и сообщить об увиденном. Я говорю: что вы такое говорите, он бы туда не дошел, он был главный свидетель. Эти же ребята, которые были с ним в хороших отношениях, но когда речь идет об убийствах — они бы его по дороге пришили. Он не мог ничего сделать. И вот я в книге эту историю рассказала.

Моей главной героине, Жене, двенадцать лет. Некоторые считали, что это мало для таких осмысленных действий. Я прекрасно себя помню в этом возрасте — это очень осмысленный возраст, очень серьезный. Я приняла в двенадцать лет несколько важных решений, которым следую до сих пор. Одно из них мне этим летом спасло жизнь.

Моей главной героине, Жене, двенадцать лет. Некоторые считали, что это мало для таких осмысленных действий. Я прекрасно себя помню в этом возрасте — это очень осмысленный возраст, очень серьезный. Я приняла в двенадцать лет несколько важных решений, которым следую до сих пор. Одно из них мне этим летом спасло жизнь.

Я решила тогда независимо ни от каких обстоятельств каждое утро делать зарядку. Я вообще любила спорт, была разрядницей по художественной гимнастике уже в аспирантские годы, вообще серьезно к спорту с детства относилась, а потом, может, уже муж повлиял (он был в первой десятке в нашем университете по плаванию), на лыжах любила бегать, и сейчас бегаю. И неукоснительно — за исключением трагических событий, которых было достаточно в жизни, — делаю зарядку в течение бесчисленного количества лет: пять-шесть минут, пять-шесть упражнений, больше у меня нет времени, но я не могу сесть пить кофе, не сделав этого. Так вот, летом меня в моем дворе сбила машина, идущая задним ходом. Удар был очень сильный, но переломов не было — только ушибы. И врач, убедившись в этом, сказал, что роль амортизатора сыграл мышечный корсет…

Я в двенадцать лет везла свою сестренку (она на пять лет меня младше) из Гагр в Москву, мама посадила нас в поезд (а тогда он шел трое суток): она еще там оставалась, а нас старшие должны были встретить, но не встретили, ошибка произошла, и я добиралась сама с Курского вокзала до Сокольников с чемоданами и маленькой сестренкой. Мама не сомневалась, что все трое суток все будет в порядке и я ее довезу.

Семейный альбом открывался фотографией деда — царского офицера

Мой дед, уроженец Дагестана, был царский офицер. В 1917 году он сказал своему старшему сыну, моему отцу: «Царь отрекся, моя присяга снята — твоя судьба теперь в твоих руках, ты можешь действовать, как считаешь нужным».

И так получилось, что папа попал в гражданскую войну в партизанский отряд. Он не собирался быть красным, так получилось: там были национальные бунты, они хотели независимости, и попался какой-то коммунист умный или ловкий, и он моему отцу объяснил, что на самом деле он не против русских, а против белогвардейцев. В свои восемнадцать лет отец увлекся идеей социальной справедливости, стал в Дагестане командиром партизанского отряда, в двадцать лет вступил в партию, потом поступил в Тимирязевскую академию, стал инженером, работал в рыбной промышленности — конструировал кошельковые неводы, женился на моей маме, студентке. Потом он отправился работать в свою республику, но это уже особая история — он вынужден был увезти мою маму с тремя детьми обратно в Москву, потому что мама не могла избавиться от тропической малярии, и врач сказал: «Видишь, на нас не действует, у дагестанцев иммунитет, а русские болеют: уезжай, не то потеряешь жену».

И он уехал в Москву, а через два года у него на родине начался террор. Началось с его дяди, одного из тогдашних дагестанских наркомов и члена ЦК. Уничтожили всех мужчин с его фамилией — Хан-Магомедов, всех до одного.

Арестовали моего деда в 1937-м году, и папа считал это трагической ошибкой. Но, как коммунист, верил своей партии — считал, что если в приговоре сказано «десять лет без права переписки» — значит, где-то его отец сидит в лагере. Он не знал, что это означало расстрел. В 1956 году ему выдали писульку реабилитационную со словами, что отец умер в 1942 году в лагере от воспаления легких. Мой отец, хотя дураком отнюдь не был, опять поверил: понятно — южанин, заболел воспалением легких и умер.

Через годы после смерти отца, когда я была уже членом Президентского совета, я из Махачкалы выписала следственное дело деда и узнала, что его расстреляли через два месяца после ареста. Но — редчайший случай — там протоколы допросов, каждая страница подписана: он ни с чем не согласился, ничего на себя не взял, отрицал все, что на него врали, и везде подписывался твердой рукой. Я очень много видела дел в архиве ФСБ, и всегда было видно, как страница за страницей почерк полностью меняется от пыток. Мой дед продержался до конца.

Мы давно уже знаем, что брали только на месте, а если человек жил в другом городе или в другой области — там его уже не искали, просто у них не было кадров для этого. Но мы знаем это ретроспективно, а тогда этого вовсе не знали!

И мой отец после войны, когда началась новая волна арестов и расстрелов, несомненно, ждал посадки каждый день – как сын врага народа. И я поражаюсь и восхищаюсь, что дома не было атмосферы страха. Мы знали, что наш отец никого не боится…

Было даже вещественное доказательство этого — наш семейный альбом времен моего детства открывался неизменно (и даже старшие помнили это до войны) — фотографией деда-офицера в погонах среди своей семьи. И отец ни разу не вынул его! А люди не то что уничтожали фотографии — пепел от них уничтожали.

Фото: premiaprosvetitel.ru

Из трехсот вернулся один…

Отец добровольцем ушел на фронт, оставив четверых детей и жену, беременную пятым, прошел всю войну рядовым. И потом ушел мой брат, 1925-го года рождения, по призыву, — два месяца его под Москвой учили на младшего лейтенанта.

Отец вернулся сразу после победы над Германией, в конце июня, никогда не забуду этот момент. Мы ждем его в этот день или завтра. Я стою во дворе с сестренкой, которую он не видел (ей три с половиной года), и кричу маме: «Мама, мама, сейчас вошел в подъезд дяденька, очень похож на нашего папу». У мамы не было, конечно, сомнений, что я отца-дагестанца узнала, она кричит с четвертого этажа: «Так бегите за ним!» И мы бежим, я тащу сестренку, чтоб она не упала, вбегаю в наш сырой темный подъезд и останавливаюсь остолбенело (умирать буду, не забуду) — я слышу невероятный женский крик, и до меня доходит, что это кричит моя мама, как кричат в русских деревнях по покойнику, истошно. Она встретила после четырех лет войны отца там, на площадке нашего четвертого этажа, куда он без лифта взлетел за две минуты.

А дальше было еще интереснее, как будто литература. У нас две комнаты было в коммунальной квартире, они ушли в свою комнату, заперлись, а потом она вышла к сыну (второй мой старший брат, известный искусствовед Селим Омарович Хан-Магомедов, лучший в мире специалист по конструктивизму) и говорит: «Слушай, не знаю, что делать».

У нас на полу лежал присланный когда-то из Дагестана, полностью протертый палас, и отец, не снимая сапог, лег на этот палас со словами: «Ох, как я устал». И заснул.

Она говорит сыну: «Что делать? Он несколько часов так спит, может, все-таки разбудить?» — «Мама, пусть спит». Он спал сутки. На полу, не раздетый, в сапогах. Это у Ваншенкина есть потрясающее стихотворение: «Спали все, и не мог дозвониться до Жукова Сталин».

А старший брат вернулся в конце сентября—начале октября после победы над Японией, как все офицеры. Он нашел своего товарища, до сих пор помню его фамилию, Зайцев, и они вместе пошли в военкомат: «Скажите, кто из наших товарищей 1925-го года рождения, которых призвали одновременно с нами из Сокольнического военкомата, вернулся?» И они узнали, что из трехсот мальчиков к мамам вернулись трое. Это статистика: из ста — один. Поэтому, кто Сталина до сих пор называет великим полководцем… Тут надо вспомнить Виктора Петровича Астафьева (Царство Небесное, вечный покой), я с ним, можно сказать, дружила, а он рядовым, как мой отец, всю войну провоевал. В одном из последних интервью его спрашивают: «Виктор Петрович, а кто лучше воевал — немцы или мы? — «Конечно, немцы». — «А как же мы тогда выиграли?» — «Как? — никогда не забуду выражение его лица. — Мы немцев трупами забросали».

Мариэтта Чудакова. Фото: Facebook/Давид Кислик

Оправдание тиранов — это наш позор

Мне кажется, что люди не отдают себе отчет, какой год нас ожидает — столетие Октября. Я считаю, что все образованные люди должны почувствовать свою ответственность перед младшими поколениями, извините за нравоучительный тон. Каждый человек с высшим образованием должен продумать, как он поработает следующий год.

Если мы в год столетия не поставим точки над i в истории ХХ века, то всем взрослым мыслящим людям — настоящий позор. За почти тридцать лет после конца советской власти не сделаны важнейшие вещи. Никто не объяснил глубочайшую ошибку марксизма — мы его чуть не век считали истиной в последней инстанции, — оказалось, что классовая борьба отнюдь не составляет сути жизни человечества, что смысл истории не в том, чтобы рабочие отняли собственность у владельцев фабрик. Никто не объяснил, что не может быть назван великим мыслителем человек, который сделал, как Ленин, решающую мыслительную ошибку: был до конца уверен, что вслед за Россией революция полыхнет по всему миру.

И пора сказать, что в гуманитарном нашем деле тоже есть аксиомы, пора их ввести. Например, что Октябрь был катастрофическим для России, потому что он увел ее с исторического пути в историческое стойло на семьдесят с лишним лет, — или в исторический тупик — кому какое слово больше нравится. А тем, кто говорит: «А зато как было тяжело в 90-е годы», — задаем вопрос: мы мчимся по автобану на машине, вдруг нас останавливают: «Вы куда, собственно?» — «Туда-то». — «Дальше тупик, вы туда не попадете». — «А как нам туда попасть?» — «А вот здесь проселок, правда, очень плохая дорога, но по ней вы к цели попадете». Тогда спрашивается: продолжать по автобану или свернуть на проселочную дорогу?

Я провела такую проверку на тему «Что происходит с нашими подростками?» с помощью библиотекарей Брянской области, Пермского края, Кемеровской и Свердловской областей. Исследование заключалось в следующем: я задала детям несколько вопросов — они должны были письменно ответить учителям-словесникам. Почему не историкам? Потому что ни один историк из профессиональной чести не выпустит из своих рук бред, который его дети напишут. А словесники отвечают за Пушкина и Толстого, это другое дело.

Все прекрасно прошло — прекрасно по форме, ужасно по содержанию. Первый вопрос: «Что произошло в октябре 1917 года?» Второй вопрос: «Что вы знаете о Ленине и что вы о нем думаете? Что вы знаете о Сталине и что о нем думаете, что вы знаете о Ельцине и что о нем думаете?»

Ответов четырнадцатилетних людей было штук сто, исключений — одно-два. Если резюмировать, то так: Ленин — «хороший, добрый, заботился о людях, создал СССР», Сталин — «да, у него были недостатки, некоторые его не любили, другие уважали, несогласных он отсылал в Сибирь, были репрессии, но укрепил СССР, мы при нем выиграли войну, он был генералиссимус, полководец». Ельцин — через все ответы до одного — «пил, развалил СССР».

Это все звенья одно цепи. Этот двоечник, губернатор Орловской области, уверенный, что Петербург был в ХVI веке, говорит, что Иван Грозный — великий исторический деятель. Его спросили про Сталина: «Сталин — тоже великий исторический деятель». Теперь ждите в Орле памятник Сталину — это я вам ручаюсь.

Я специально ездила в Орел и даже, пытаясь остановить это безумство, составила брошюру, сама я не медиевист, поэтому брошюра — «Российские историки об Иване Грозном». Я в этой брошюре цитатами из лучших наших историков показала, что это Сталин все сделал, ему нужно было найти оправдание для террора, и он возвеличил Ивана Грозного. За свой счет напечатала четыреста экземпляров, привезла им, раздавали там, но, видимо, не хватает сегодня чего-то в нашем народе… настоящего заряда, который не позволяет оправдывать злодеев и тиранов.

Я считаю, что все мы должны испытывать глубочайший стыд, что через четверть века после советской власти у нас бюсты Сталина в европейской части страны растут как грибы.

Историю движет не пассивное большинство, а активное меньшинство. Да встали бы, за руки держась, и не дали бы его ставить, как в 70-е годы — в гораздо худшее время! — студенты–историки, взявшись за руки, не дали снести в Москве палаты XVII века. Я этого не понимаю, честно скажу. Мы же в своей стране!

Вот многие знают, что есть поселок Шелангер в республике Марий Эл? Там поставили памятник Сталину, пятиметровый. В сапогах, с простертой рукой… Что же дальше будет с нашими детьми? Если взрослые поставили — значит, хороший был человек. Вот эта связка у нас остается в силе: жестокость, террор могут быть чем-то оправданы и даже принести победу в войне.

Ну что я мотаюсь по вашим городам — я тоже хочу заниматься своим научным делом, я занимаюсь историей литературы ХХ века, у меня на каждый год с 1917 по 1990-й — отдельный файл в компьютере. Я хотела бы сесть наконец и дописать концептуальную историю литературы ХХ века советского времени. А я все время на это отвлекаюсь. Я призываю вас к помощи, чтобы какую-то небольшую часть вы на себя взяли. Потому что со старшими, которые очумели, и считают, что все правильно, ничего уже не сделаешь. Но социологи недооценивают такую вещь: электорат — вещь подвижная: одни умирают, другим исполняется восемнадцать лет. Вот мы с вами должны подумать над обновлением электората, чтобы те, кто войдут, были умнее своих родителей.

Facebook/Мариэтта Чудакова

Дети должны знать, что в нашей истории тоже были людоеды

Многие считают, что с детьми нельзя говорить о репрессиях — не будут родину любить. А я абсолютно уверена: если в детстве не привить ребенку чувство сострадания, лет до двенадцати-тринадцати, — то все потеряно. Или он сострадает в детстве — животным, невинно погубленным согражданам, — или уже никогда, я за это ручаюсь.

Те люди, которые говорят о том, что история должна воспитывать патриотизм, понимают патриотизм как пассивное чувство: сижу и любуюсь, как на экране, своей историей, как Россия шла победным шагом от Рюрика до Путина, а отклонение было одно — в 90-е годы. Тогда зачем-то отклонились, а так все хорошо было. А я заявляю, что патриотическое чувство не может быть пассивным, оно хорошо только тогда, когда оно активное. Акценты должны быть переставлены: не «смотрите, какая у нас хорошая история», а какие среди прекрасных были ужасные страницы — и от тебя зависит (это мы к школьникам обращаемся), чтобы они не повторились! Только действенный патриотизм, и ничего больше.

Почему ж не рассказывать о репрессиях? Мы же читаем детям сказки о людоедах! И они видят, что людоед — плохой. Пусть они знают, что у нас были людоеды, и они были плохие.

Это можно с самого раннего детства пояснять.

Нужно ли подросткам читать лагерные воспоминания? Непременно. Скажу об одном потрясающем писателе, которого никто не знает, три книги которого мы с главой историко-литературного общества «Возвращение» Семеном Виленским издали — Георгии Демидове. Он равен по таланту Шаламову, он такой же колымчанин, как и тот. Шаламов, который мало о ком сказал доброе слово (жесткий был человек), написал в записной книжке: «Никогда не встречал человека умнее и честнее, чем некто Демидов». Потрясающий писатель.

У Семена Виленского был замысел издавать в серии Memoria лучшие образцы прозы и мемуаров о ГУЛАГе. К восьми книгам этой серии я написала, по его настоятельной просьбе, предисловия. Например, один из авторов серии — Ольга Адамова-Слиозберг. Ее книга издается третий раз, и она должна быть в каждой школе. Когда ее читаешь, то настолько понятно становится — любому, мне кажется! — сталинское время…

Она рассказывает про женщину, которая сидит с ней в камере. У нее дома остался двенадцатилетний сын. Он ей пишет письма. Ему плохо с одной теткой, с другой, он мечтает, когда вернется мама. Она пишет, что вот уже срок кончается, еще чуть-чуть потерпи. Наступает 22 июня 1941 года, ее должны освободить в эти дни. И негласный приказ: никого не выпускать, у кого кончился срок, до особого распоряжения. Она пишет об этом сыну. Проходит месяц-полтора, он ей пишет: что ж ты мне ничего не пишешь. Она идет к начальнику, тот говорит: ваше письмо задержано.

Через несколько месяцев приходит письмо от незнакомого человека: вы, видимо, освободились и занялись своей жизнью, а вашего сына я нашел с высокой температурой на каком-то полустанке в Сибири — мальчик поехал маму разыскивать. Он у меня сейчас живет, но что дальше-то?

Проходит еще несколько лет, и она встречает своего сына в лагере уголовников.

Когда я работала в комиссии по помилованию (я была там в последние годы единственной женщиной) и высказывалась за скидывание срока, то мужчины иногда возражали: вы что, у него такой букет! А я говорила (дела были под рукой, лежали на подоконнике): покажите мне первый его приговор. И я всегда видела то, что предполагала: 1945-1947-й годы. 14-16-летний парень, ясно, что родители там, а он за воровство садится, и дальше пошло, и у него уже пять-шесть посадок.

Скажите мальчику, что от него зависит всё!

Патриотизм воспитывать надо на чистой правде, призывая детей к активности, а я уверена, что мы сами душим в детях активность, их природное свойство. Если вы где-нибудь встретите двенадцатилетнего мальчика в пустынном месте, и скажите ему: «Только ты мне можешь помочь, я надеюсь только на тебя!» — то он вам поможет не хуже, а может, и лучше взрослого. Ему надо только быть уверенным, что взрослая женщина его не морочит, и ей правда понадобилась его помощь. Он из кожи вылезет и поможет вам. Мы должны взывать к активному чувству патриотизма: «От тебя зависит судьба страны!»

А они что сейчас слышат в своих семьях? Мы проехали в 2007 году с Андреем Мосиным, «афганцем» — он за рулем, — на машине всю страну от Владивостока до Москвы, побывали в семнадцати городах и поселках. Везде я дарила книги и вела беседу под названием «Современная литературная ситуация» — что читать в этом море книг. И у библиотекарей, и у читателей был большой интерес, но под конец всегда начинался сугубо общественный разговор: мне, москвичке, задавали вопросы. Семнадцать городов и поселков, минимум две аудитории в каждом по пятьдесят примерно человек. И не было аудитории — поймите! — в которой не встал бы мужчина (а я, извините, антифеминистка, я считаю, что Всевышний знал, что сделал, когда разделил человечество на мужчин и женщин, к тому же жила в детстве в тепличных условиях, окруженная настоящими мужчинами — отцом и двумя старшими братьями, они никого не боялись, поэтому, когда я смотрю на нынешних слабаков, я не могу никак в голову вместить, что это мужчины, я считаю смелость, как и ум — вторичными половыми признаками мужчины) и — по Некрасову — разводя безнадежно руками (как будто один режиссер это ставил), не сказал бы мне: «Так ведь от нас ничего не зависит!» И когда мы с Андреем доехали до Москвы, я ему говорю: «Ну, знаете теперь, какая самая распространенная фраза в России?» — «Да, — говорит, — я уже все понял». Я вам клянусь, исключений не было.

Фото: Facebook / Елена Мочалова

В каждой семье сидят взрослые папа с мамой и друг другу говорят: «Ну, ты же знаешь, от нас же ничего не зависит». Мое мнение (у кого есть мальчики, дети или внуки, племянники, те со мной, я думаю, согласятся): если в 12 лет мальчику внушать, что от него ничего не зависит, он не будет в будущем нужен ни жене, ни состарившейся матери, ни, извините за высокопарность, Родине. Мальчик в 12 лет должен быть уверен, что от него зависит всё. Пусть потом разочаруется. Мальчику надо внушать, что он всё может, от него всё зависит, и Родина его ждет.

Текст был впервые опубликован 2 января 2017 г.