Чего только нет на просторах интернета! В огромном объеме кинохроники, щедро выброшенной во всемирную сеть, можно выловить настоящие сокровища. Так внимательный историк, отсматривавший кадры Февральской революции, среди толпы выхватил удивительно знакомое лицо. Оказалось, это Александр Блок. В самой гуще событий 1917 года на Невском проспекте – где ж ему еще быть!

Наверное, в тот момент оператору казалось, что нет ничего более важного, чем эта народная масса, стихия, меняющая ход истории. Но время расставило все по местам. И вышло так, что эта кинопленка сохранилась лишь для того, чтобы сквозь десятилетия на ней «проявился» поэт. Вот он стоит в толпе и вдруг оборачивается – нет, не к камере, а к нам, рожденным столетие спустя. Он пристально смотрит и улыбается поразительной улыбкой – вроде бы открытой и искренней, но пронзительно печальной. Он провожает взглядом солдат, осматривается и все так же улыбается, но от его улыбки становится немного не по себе. Кажется, он знает нечто большее – то, чего толпе недоступно.

Помните:

О, если б знали, дети, вы

Холод и мрак грядущих дней!

Мгновение спустя улыбка с лица внезапно исчезает и поэт буднично уходит из кадра. В охваченный революцией Петербург. В свое бессмертие, а точнее – в вечность.

https://www.youtube.com/watch?v=rDgKDEak_Gg

Рыцарь бледный

Максимилиан Волошин, описывая внешность Блока, отмечал очень спокойное, ясное и холодное лицо, похожее на греческую маску. Указывал на правильность и строгость черт, на тонко очерченный лоб, изгиб уст. Ставил в достоинство красивую вьющуюся шевелюру поэта.

Андрей Белый подчеркивал наивность и непосредственность в его взгляде, необычные и светлые глаза. Часто его наружность в молодости сравнивали с образом Аполлона. В зрелые годы – с Данте. Но когда погружаешься в его судьбу, неизменно возникает рыцарский образ.

У рыцаря-Блока был и объект поклонения – Прекрасная Дама. Женственность, вечная и земная, русская и всемирная, окружила его с самого детства, воспитав в нем своего будущего певца. Идеалы появлялись и рушились, но сам образ сопутствовал ему до конца.

Марина Цветаева, видевшая Блока всего лишь два раза, разглядела в нем нечто большее, чем просто одного из поэтов в богатое на творческих людей время. Для нее он стал единственным, уникальным собратом по «струнному рукомеслу», чье творчество достигает небесных высот.

«Я в жизни – волей стиха – пропустила большую встречу с Блоком, — вспоминала она. — И была же секунда… когда я стояла с ним рядом, в толпе, плечо с плечом… глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие некрасивые (стриженый, больной) — бедные волосы… Стихи в кармане — руку протянуть — но дрогнула. Передала через Алю (дочь Марины Цветаевой) без адреса, накануне его отъезда». (Из письма Цветаевой Пастернаку в феврале 1923 года)

Контрастные пространства

Роль женского образа в его жизни была определяющей. Нежная и любящая мама Александра Бекетова (когда он родился, ей было всего двадцать лет). Бабушка Елизавета Григорьевна, прабабушка Александра Николаевна Карелина, три тети – Екатерина, Софья и Мария. Все с нетерпением ждали его появления. Он мгновенно стал всеобщим любимцем, окутанным нежностью и заботой.

Александра Андреевна, Ася, как ее называли домашние, была, пожалуй, самой инфантильной и неуравновешенной из дочерей Андрея Николаевича Бекетова – крупного ученого, ботаника, а с 1876 года – еще и ректора Петербургского университета. В шестнадцать лет, например, перепугав родителей, она чуть не вышла замуж за студента-естественника, но вовремя одумалась. Чуть позже за ней стал ухаживать Александр Львович Блок. Со второй попытки ему удалось добиться согласия девушки на предложение руки и сердца. Брак, к сожалению, оказался не очень счастливым и недолгим.

Александр Львович окончил юридический факультет, но имел неспокойный, вспыльчивый характер. Он был утонченным человеком, любил музыку и считался талантливым пианистом. Но эмоции в его поведении часто преобладали над рассудком. Поговаривали, доходило до того, что во время совместного с юной женой музицирования он мог накинуться на нее с кулаками за неверно спетое место в романсе… Любовь и ласку в отношении к жене все чаще заменяли гнев, раздражение и ревность.

Когда в ректорском доме на Университетской набережной воскресным утром 16 ноября 1880 года появился на свет Саша Блок, его отец был далеко в Варшаве. Разлука с женой тогда казалось ему временной, но дело обернулось иначе. Их совместная жизнь оборвалась.

На Рождество Александр Львович, не готовый к окончательному разрыву, приехал посмотреть на сына. «Какого цвета глаза?» — был первый вопрос обеспокоенного родителя. Он подошел к спящему младенцу и начал поднимать ему веки… Семейной идиллии не получилось. Практически сразу начались ссоры. Новоиспеченный отец вынужден был поселиться у своей родни, а вскоре и вовсе уехать в Варшаву – продолжать преподавание государства и права в Варшавском университете. Правда, перед этим он все же добился от жены обещания приехать к нему весной. Которое не было выполнено никогда.

«С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни всей семьи… Его обожали все, начиная с прабабушки и кончая старой няней… О матери нечего и говорить», — вспоминала его тетка, М.А. Бекетова. Связь с мамой вообще была самой крепкой и самой длительной. Такого глубокого диалога и внутреннего сходства как с ней, у него не было ни с кем.

Так и рос Александр изнеженным мальчиком в тепличных условиях. Зимой – в самом центре Петербурга, а летом – в подмосковном имении Шахматово. Так его жизнь определили два максимально контрастных пространства – строгий европейский Петербург и сельская красота самого заурядного подмосковного имения.

Нетрудно догадаться, какими воспоминаниями рождены одни из его самых известных строк:

Ты и во сне необычайна.

Твоей одежды не коснусь.

Дремлю — и за дремотой тайна,

И в тайне — ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками

И дебрями окружена,

С болотами и журавлями,

И с мутным взором колдуна…

«С раннего детства, — вспоминал он, — я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны…». В семье признавали исключительно русскую поэзию XIX века, поэтому вдохновлялся мальчик лирикой Жуковского, Фета, Полонского и, конечно, Пушкина и Лермонтова.

“Мама привела меня в гимназию”

Стоило мальчику немного повзрослеть – и жизнь открылась ему с новой стороны. Из понятного и спокойного семейного мира он попал в толпу мальчишек-сорванцов, любивших шалости и не желавших замечать привыкшего быть особенным Сашу.

«Мама привела меня в гимназию; в первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь… я чувствовал себя, как петух, которому причертили клюв мелом к полу, и он так и остался в согнутом и неподвижном положении, не смея поднять голову… Главное же чувство заключалось в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то и куда-то отдан и что так вперед и будет. Проявить свое отчаяние и свой ужас, выразить их в каких-нибудь словах или движениях или просто слезах — было немыслимо. Мешал ложный стыд».

Об облагораживающей роли образования, о каком-либо четко продуманном воспитании не было и речи. Перед Блоком развернулась удручающая картина: «Дети быстро развращались. Среди нас было несколько больных, тупых и слабоумных. Учились курить, говорили и рисовали много сальностей. К середине гимназического учения кое-кто уже обзавелся романом… Учителя и воспитатели были, кажется, без исключения люди несчастные: бедные, загнанные уроками, унижаемые начальством; все это были люди или совсем молодые, едва окончившие курсы учительских семинарий, или вовсе старые, отупевшие от нелюбимого труда из-за куска хлеба, озлобившиеся на все и запивающие втихомолку».

Устав Введенской гимназии отличался множеством формальных ограничений. Был определен четкий список запретных увеселительных мест: Крестовский сад, Ливадия, Демидов сад, Тарасов сад. Возбранялось «курение табака, употребление крепких напитков, ношение тросточек, хлыстов, палочек». Надо ли говорить, что такое развернутое описание запретов и соблазнов стало для юных хулиганов инструкцией к обязательному выполнению.

Проступки Блока, судя по сохранившимся данным, были смехотворны: недостаточно тщательное ведение дневника, опоздание на молитву. Ни шалить, ни буянить домашнего мальчика не тянуло.

Прекрасная Дама

В раннем детстве он не раз сталкивался с девочкой – дочкой знаменитого Дмитрия Менделеева. «Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой – два, они встречались на прогулках с нянями. Одна няня вела за ручку крупную, розовую девочку в шубке и капоре из золотистого плюша, другая вела рослого розового мальчика в темно-синей шубке и таком же капоре», — вспоминала М.А.Бекетова.

Знакомство продолжилось уже после окончания Блоком гимназии. Чуть позже оно подкрепилось любовью к театру – вместе Саша и Люба исполняли сцены из Гамлета (он, конечно, — Гамлет, она – Офелия) и «Горя от ума».

Одно за другим стали рождаться прекрасные стихотворения, позднее объединенные общим заглавием – «Стихи о Прекрасной Даме».

Любовь Дмитриевна для Блока стала не просто «девушкой, с которой интересно». Неукоснительно следуя традициям всех рыцарских романов, он готов был благоговейно ей служить, ничего не требуя взамен и лишь смиренно перед ней преклоняясь.

Роман закончился венчанием в деревенской церкви.

Жизнь внесла в образ Прекрасной Дамы свои коррективы. Оказалось, что Любовь Дмитриевна весьма раздражительна, своенравна и не в меру самостоятельна.

«Люба довела маму до болезни. Люба отогнала меня от людей, – сокрушался поэт. — Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но я не могу расстаться с ней и люблю её».

«Я вишу в воздухе»

Раз он сказал о своих стихах: «Это дневник, в котором бог мне позволил высказаться стихами». Вот он и писал.

Его поэзия легко раскладывается на периоды, совпадавшие со временем наиболее острых внутренних переживаний. В 1901 – 1902 годах создается цикл «Стихи о Прекрасной Даме».

«Стихи – это молитвы, — запишет в 1902 году Блок. – Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, — в том кроется его настоящий бог. Диавол уносит его — и в нем находит он опрокинутого, искалеченного, — но все милее, — бога. А если так, есть бог и во всем тем более — не в одном небе бездонном, а и в «весенней неге» и в «женской любви».

В 1905 году, в родном Шахматове, отделенный от революционных событий расстоянием, но побуждаемый ими к действию, он создавал одни из своих самых лучших стихов – в том числе «Девушка пела в церковном хоре».

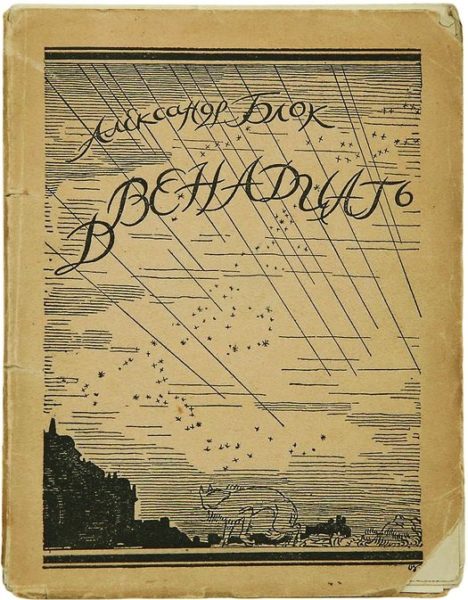

Был прилив вдохновения в 1907 – 1908 годах, потом – в 1914-м. После этого поэт умолкает – для того, чтобы создать в 1918-м году свое самое загадочное произведение – поэму «Двенадцать».

С легкой руки «правильных» критиков, в голову читающей публики годами вбивались выверенные формулы «принял революцию», «поэт народных масс», «певец революции». Но если взглянуть на каждого крупного поэта повнимательнее – формулы эти неизбежно разбиваются о реальную жизнь. Весь 1917 год Блок пытался нащупать верное отношение к происходящему.

Он был воодушевлен революцией, пытался быть ей полезным и даже трудился в должности редактора «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств». Но постепенно весь масштаб произошедшего становился очевиден.

«Ничего не вижу впереди, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они, „старые“ и „новые“, сидят в нас самих: во мне, по крайней мере. Я же — вишу в воздухе: ни земли сейчас нет, ни неба. При всем том, Петербург опять необыкновенно красив».

Вообще, настроение Блока после революции напоминает маятник, лихо выписывающий траекторию от полюса к полюсу.

«Все происшедшее, — пишет он, — меня радует. Произошло то, чего еще никто оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России… Минуты, разумеется, очень опасные, но опасность, если она и предстоит, освящена, чего очень давно не было в нашей жизни; пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом мраке».

И еще: «Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться». Постепенно его взгляд в вихре происходящего выцепляет совсем уж настораживающие моменты: «Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культура погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть, справедливым, за «гуманизм» прошлого века».

«Двенадцать»

«Дело художника, обязанность художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух». Воздух вокруг него действительно гремел. Надежда Павлович вспоминала:

«Кружила метель. Фонарь тускло поблескивал сквозь столбы снега. Не было ни души. Только ветер, снег, фонарь… Всю дорогу мы говорили совсем о другом. Вдруг Блок сказал:

— Так было, когда я писал «Двенадцать». Смотрю! Христос! Я не поверил — не может быть Христос! Косой снег, такой же, как сейчас.

Он показал на вздрагивающий от ветра фонарь, на полосы снега, света и тени.

— Он идет. Я всматриваюсь — нет, Христос! К сожалению, это был Христос — и я должен был написать.

Блок говорил отрывисто, почти резко. Потом он стал рассказывать, какой неописуемый шум и грохот он слышал три дня, ночью и днем, как будто рушился мир, а потом все оборвалось и стихло, и с тех пор он стал глохнуть».

Ветра в его стихах с каждым годом становится все больше. «Двенадцать», кажется, он продувает насквозь.

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер —

На всем Божьем свете!

Завивает ветер

Белый снежок.

Под снежком — ледок.

Скользко, тяжко,

Всякий ходок

Скользит — ах, бедняжка!

Поэма написана в начале 1918 года в Петрограде, главным образом с 27 по 29 января. 29-го Блок оставил в дневнике запись: «Сегодня я – гений».

В «Двенадцати» голоса самого поэта практически не слышно – частушки, вывески, плакаты, простонародный говор, дворовая ругань – все сливается в единый голос улиц, в какофонию, пришедшую на смену музыки. Мир из многоцветного и разнообразного превращается в монохромную картинку. Белый снег и черный вечер. В бушующей метели, заметающей все следы, входы и выходы, вдруг появляется Тот, чьего появления никак не ждали. И вместе с тем Его появление естественно и закономерно. Потому что второе пришествие Христа знаменует собой конец мира и начало его радикального обновления.

По сути, образ Христа появляется уже на первых страницах – «Свобода, свобода, Эх, эх, без креста!». К концу поэмы Он просто становится осязаемым.

Многих современников поэта явление Христа в финале удивило, возмутило и даже шокировало. Одни сочли это кощунством, другие – заигрыванием со свергнутой религией. О реакции на концовку поэмы емко высказался Максимилиан Волошин:

«Удивительно то, что решительно все, передававшие мне содержание поэмы Блока прежде, нежели ее текст попал мне в руки, говорили, что в ней изображены двенадцать красногвардейцев в виде апостолов и во главе их идет Иисус Христос. Когда мне пришлось однажды в обществе петербуржцев, близких литературным кругам и слышавших поэму в чтении, утверждать, что Христос вовсе не идет во главе двенадцати красногвардейцев, а, напротив, преследуется ими, то против меня поднялся вопль: «Как же, и Мережковские возмущены кощунственным смыслом поэмы и такой-то и такой-то порвали с Блоком из-за нее… Это все Ваши обычные парадоксы. Может, вы будете утверждать, что и Двенадцать вовсе не апостолы?»

Отсюда я заключаю, что такое понимание поэмы общераспространено и не только среди темной интеллигенции, но и в высших литературных кругах. Неужели никто из слышавших поэму не дал себе труда вчитаться в ее смысл? Какое типично русское равнодушие к художественному произведению, какое пренебрежение к оттенкам чужой мысли!»

В заключение Волошин добавляет: «Сейчас ее (поэму) используют, как произведение большевистское, с таким же успехом ее можно использовать, как памфлет против большевизма, исказив и подчеркнув другие ее стороны. Но ее художественная ценность, к счастью, стоит по ту сторону этих временных колебаний политической биржи».

После «Двенадцати» в жизни Блока наступила пустота. В 1919-м он говорил Чуковскому: «Неужели вы не слышите, что все звуки прекратились?». Музыку он больше не слышал. «Все чаще Блок повторял о душевной глухоте и слепоте, надвигающихся на него, и говорил о смерти».

Одна из его самых пронзительных дневниковых записей – о том, как спеша на одно из заседаний «Всемирной литературы» он без повода «толкнул маленького мальчишку». «Прости мне, Господи», — пишет он. «Я очень давно не исповедался, а мне надо исповедаться», — заметит он в «Исповеди язычника».

Практически все, знавшие Блока в то время, упоминают о внезапных приступах раздражительности и даже ярости. В один из таких приступов он разбил бюст Аполлона, стоявший у него в кабинете.

Однажды мать Блока, с которой он был в последние годы значительно ближе, чем с женой, внезапно вскочила и закричала «Сашенька, Сашенька, что же с тобой делается!». Через несколько минут вошел Блок – испуганный и замученный. «Я шел сюда, — сказал он, — и из каждой подворотни на меня словно глядели рыла, рыла, рыла».

«Неумолимый Лик»

Надежда Павлович как-то написала четверостишие:

У сада есть яблони,

У женщины есть дети,

А у меня только песни,

И мне — больно.

На это Александр Блок в августе 1920 года ответил:

Яблони сада вырваны,

Дети у женщины взяты,

Песню не взять, не вырвать,

Сладостна боль ее.

Оказывается, тогда всерьез обсуждались планы молодой страны советов о предполагаемом декрете об отобрании детей у матерей для государственного воспитания.

Шестого августа 1917 года, во время жары и горения торфа, в блоковском дневнике появляется лирический фрагмент, предваренный словами «Между двух снов»:

«— Спасайте, спасайте!

Что спасать?

“Россию ”, “Родину”. “Отечество”, не знаю, что и как назвать, чтобы не стало больно и горько и стыдно перед бедными, озлобленными, темными, обиженными!

Но — спасайте! Желто-бурые клубы, за которыми — тление и горение (как под Парголовым и Шуваловым, отчего по ночам весь город всегда окутан гарью). Стелются в миллионах душ, — пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя нет, и Бог не посылает его!

Боже, в какой мы страшной зависимости от Твоего хлеба! Мы не боролись с Тобой, наше “древнее благочестие” надолго заслонило от нас промышленный путь; Твой Промысл был для нас больше нашего промысла. Но шли годы, и мы развратились иначе, мы остались безвольными, и вот теперь мы забыли и Твой Промысл, а своего промысла у нас по-прежнему нет, и мы зависим от колосьев, которые Ты можешь смять грозой, истоптать засухой и сжечь. Грозный Лик Твой, такой, как на древней иконе, теперь неумолим перед нами!»

«…лебедя чистого»

Последние месяцы жизни его мучили страшные боли.

26 мая 1921 года изможденный Блок написал Чуковскому: «Итак, «здравствуем и посейчас» сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

«Физические страдания в последние дни были так ужасны, — пишет Павлович, — что его стоны и вскрикивания были слышны на улице со второго этажа. Он задыхался. Врачи считали, что психически он болен безнадежно, а физическое выздоровление не исключено».

В феврале 1921 года в Доме литераторов он произнес речь на 84-ю годовщину смерти Пушкина, в которой он все про себя и сказал:

«Роль поэта – не легкая и не веселая; она трагическая.<…>

Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят «сбросить его с корабля современности». То и другое определяет только этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна; то или иное отношение людей к поэзии в конце концов безразлично. <…>

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Его земной путь окончился 7 августа 1921 года.

Отпевание было совершено протоиереем Алексеем Западаловым 10 августа (28 июля ст. ст.) в день празднования Смоленской иконы Божией Матери в церкви Воскресения Христова.

А Смоленская нынче именинница.

Синий ладан над травою стелется.

И струится пенье панихидное,

Не печальное нынче, а светлое.

…

Принесли мы Смоленской заступнице

Принесли Пресвятой Богородице

На руках во гробе серебряном

Наше солнце, в муке погасшее,

Александра, лебедя чистого.

Анна Ахматова

В 1944 году, воздавая дань гению поэта, его прах перенесли на Литераторские мостки на Волковское кладбища.

*** *** ***

Семнадцатилетним юношей Александр Блок заполнял модный тогда «Альбом признаний». Своими любимыми героями он назвал Гамлета и Тараса Бульбу.

Так, между двумя полюсами – созерцательностью и решимостью, сосредоточенностью на своем внутреннем мире и пониманием необходимости действия и прошла его жизнь.

Надежда Павлович, подавленная смертью поэта, отправилась в Оптину пустынь – к знаменитому старцу Нектарию. Она была поражена, что старец не только знал, но и любил поэзию Блока, особенно «Стихи о Прекрасной Даме» и «Итальянские стихи». Выслушав ее исповедь, Нектарий написал на куске картона: «Об упокоении раба Божия Александра» и положил при ней на угольник с иконами. Через некоторое время он неожиданно сказал: «Напиши матери Александра, чтобы она была благонадежна: Александр — в раю».