«Я два раза не поступила в МГУ, а теперь здесь преподаю». История Вероники Словохотовой

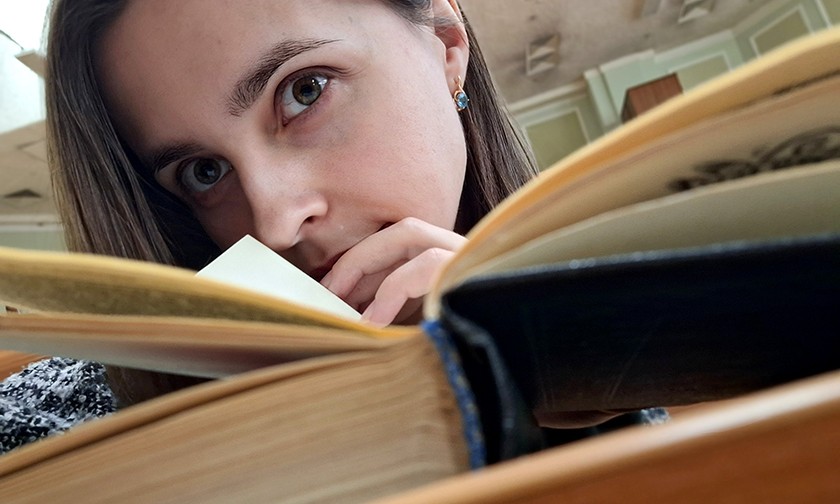

«Ведь вы этого достойны»

Так вышло, что я довольно четко знала, чего хочу от жизни: какие серьги носить, какую профессию освоить, чтобы на эти серьги зарабатывать, и в каком вузе учиться.

Помню, как мы в школе отмечали трехсотлетие со дня рождения Ломоносова: разыгрывали спектакли, танцевали менуэт в бальных платьях и камзолах, делали доклады, читали стихи. Я, восьмиклассница, тогда впервые задумалась об МГУ. Не то чтобы я не догадывалась о его существовании раньше. Просто он вдруг предстал передо мной во всей красе и славе, как Беатриче Портинари перед Данте в финале «Чистилища».

Главный университет страны, символ науки и дерзновенных устремлений, сюда направляют стопы самые амбициозные юные дарования. Безусловно, я должна здесь учиться. А как иначе? Я же самая умная! Дальше по всем законам жанра в моей голове прозвучал слоган: «Ведь вы этого достойны».

А теперь добавим истории каплю драматизма и заставим нашу героиню предаться меланхолии.

Училась я в скромном городке Смоленской области. Школ у нас две: одна направо, другая налево, обе примерно одинаковы. Из достопримечательностей — памятник Ленину и закрытый кинотеатр. Обычно наши выпускники поступают в смоленские вузы или колледжи. Мои родные считали, что и мне светит Смоленск, ибо «в этой вашей Москве всё по блату».

Признаться им, что я поступаю в МГУ, было примерно как сказать, что я вслед за своим небезызвестным земляком лечу покорять космос. Тем более остановилась я на одном из самых чаемых и, если угодно, пафосных факультетов, конкурс на который всегда высок даже по меркам университета, — факультет журналистики, ни больше ни меньше.

Так стартовала моя Divina Commedia. О, сколько кругов ада меня ожидало!

Литературное похмелье

Как было говорено выше, я знала, чего хочу от жизни. Я знала, что хочу стать журналистом.

Писать было для меня так же естественно, как для Обломова лежать. Признаюсь, школьные сочинения класса до шестого за меня нередко писала мама, учитель началки со стажем. Но согласитесь, не больно-то интересно изобретать, что ты чувствуешь, глядя на картинки из учебника, или плести словеса на тему осени. Но я всегда вела дневники, писала какие-то рассказы и стихи, послания друзьям.

Классе в восьмом я начала строчить заметки в районную газету. Выбираем школьного президента? Едем в дом престарелых с концертом? Проводим вечер памяти местного поэта? Не беспокойтесь, Вероника напишет.

Кроме того, мне повезло с учителем русского языка. Мой русский не был безукоризненным, но благодаря Нине Петровне к концу школы он отшлифовался до такой степени, что я без проблем сдала ЕГЭ на 95 баллов, никак, собственно, к нему и не готовясь: просто пришла и написала. До сих пор храню толстые тетради с правилами и словарными словами.

Именно Нине Петровне я первым делом сообщила, что буду поступать в МГУ. Она чуть заметно повела бровью и поправила очки: «Попробуй. Значит, будем заниматься».

Я относилась к разряду отличниц «обо всем и ни о чем». То есть пятерки получала по всем предметам, пыталась урвать золотую медаль, а всерьез не занималась ничем. Кроме русского и литературы, пожалуй.

Читать до определенного возраста я не любила. Сюрприз, да? Не складывались у меня буквы в сюжет, золотой фонд русской классики казался нудятиной, над Гоголем я бесстыдно засыпала и была похожа на его пресловутого Петрушку: «Вот-де из букв выходит какое-нибудь слово, которое, иной раз, черт знает, что и значит».

Однако школьная классика не прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев. Литературу у меня вела все та же Нина Петровна, и произведения мы разбирали на совесть, подробно конспектируя материал в такие же толстые тетради, как и по русскому: в девятом классе я поехала на региональный этап Всероссийской олимпиады и стала призером.

По-настоящему я расчиталась к десятому классу. На летних каникулах прочитала «Войну и мир» — и Толстой меня перевернул. Не могу объяснить, что случилось. Короткое замыкание. Солнечный удар. Бессонница. Гомер. Тугие паруса. И далее по тексту. Я стала беспорядочно и беспробудно читать все, что мне попадало в руки. Меня затянули поэзия и мемуаристика Серебряного века, биографии, литературоведческие работы.

Я зачитывалась Гаспаровым, Янгфельдтом, Рейфилдом, Баевским, бредила Маяковским, Ходасевичем, Мандельштамом, Пастернаком, Георгием Ивановым, а потом и Бродским. Я знала наизусть «Облако в штанах», «Черного человека» и «Конец прекрасной эпохи». «Доктор Живаго», «Тяжелая лира», «Распад атома», «Набережная Неисцелимых» — все летело в один котел и переплавлялось в нечто невообразимое, когда я писала сочинения.

Меня не заботило, чем заняты одноклассники на уроках литературы, я жила сама по себе: читала, находила в интернете статьи и лекции известных литературоведов (у некоторых из них мне потом посчастливилось взять интервью для «Правмира»). В десятом классе я снова стала призером на региональном этапе Всероса. В одиннадцатом — победителем. Тогда для анализа мне досталось стихотворение Ходасевича «Дактили». Помните?

Был мой отец шестипалым.

Такими родятся счастливцы.

На этот анализ я извела двенадцатилистовую тетрадку. Чтобы поехать на заключительный этап, мне не хватило 0,5 балла. Я где-то накосячила во второй части. Вопросы там были в духе «Встречались ли Толстой и Достоевский?» — впрочем, на этот вопрос я как раз таки ответила.

Конечно, я погрязла в томленьях грусти безнадежной, но такого результата было достаточно, чтобы убедиться, что я могу. В мае, с уверенностью и воодушевлением, я сдала ЕГЭ по литературе и… получила 68, если не изменяет память, баллов.

До сих пор у меня нет внятного объяснения, почему я так облажалась. Думаю, проблема заключалась в том, что я не придала значения формату. В тестовой части было абсолютно нечего делать, я решила ее минут за пять. А вот с сочинениями — беда. К тому же на ЕГЭ по литературе несправедливая шкала перевода первичных баллов во вторичные.

Шок. Рыдания. Сопли. Злость.

Без больших надежд я подала апелляцию. В комиссии сидела та же профессор, доктор филологических наук, что и в жюри на Всеросе. Она меня узнала: «А-а-а, наша прекрасная олимпиадница! Ждем вас в СмолГУ». Сейчас я с нежностью вспоминаю СмолГУ, но тогда эти слова прозвучали как неприкрытое издевательство.

Уже тогда я чувствовала, что не видать мне журфака, и оказалась права.

Английский я завалила, сдала примерно на 62 балла. Вот с ним я не дружила совсем, и даже дополнительные занятия пользы не принесли, через пару месяцев я слилась. Будь у меня хорошо сдана литература, оставался бы шанс подняться за счет еще одного экзамена — творческого конкурса, который проводит МГУ. Но с той моей суммой баллов и думать было нечего о бюджете.

Я благодарна родителям за то, что они все-таки свозили меня в Москву: я прошла собеседование (тогда его еще проводили, и за него мне поставили высший балл) и написала сочинение (не очень удачно, хотя для первого раза неплохо), поглазела на парадную лестницу журфака и портрет Ломоносова.

Помню, как топала к метро в своем праздничном синем платье в горошек после собеседования и повторяла, что через год сюда вернусь.

Указка и Гомер

Для Смоленска мои баллы были весьма солидными. В СмолГУ есть отделение журналистики, но в тот год совсем не оказалось бюджетных мест, а учиться платно я считала ниже своего достоинства. Посему поступила на филологический факультет, на учителя русского и литературы.

И здесь мы сделаем лирическое отступление.

Дочь у классной доски — моя мама не могла представить ничего ужаснее. Она не верила, что я поступлю в МГУ, как не верили все вокруг (туда, по ее мнению, поступают либо гении, либо дети богатых родителей), но была готова отдать меня куда угодно за деньги в Смоленске, только бы не в педагоги. Да, я не понаслышке знаю, как тяжела эта профессия, мама всю жизнь преподает в сельской школе. Но я и не хотела преподавать в школе — ни в сельской, ни в городской. Я хотела писать.

Мы решили, что я проучусь год на филфаке, чтобы не бездельничать, подготовлюсь, а потом пересдам экзамены и попробую перепоступить либо в МГУ, либо на журналистику в СмолГУ, если появятся места. К слову, папа моих душевных терзаний не разделял (он у меня дальнобойщик), но и не вмешивался: «Раз хочешь, пробуй. Будет надо — отвезу в Москву».

Так я обнаружила себя на филфаке, изучающей переднеязычные согласные, Гомера и Макаренко. До сих пор помню, как педагогу подобает стоять у доски и держать указку. Это было чудесное время, и я по-настоящему полюбила Смоленск. Теперь для меня это город, в котором я прочла «Илиаду» и «Одиссею». Город, в котором мне было восемнадцать. Но тогда я, подобно героям Чехова, думала только об одном: «В Москву! В Москву!»

В Смоленске

Мне предстояла пересдача ЕГЭ по английскому и литературе. В английский я впилась зубами, занимаясь с репетитором каждую неделю, а вот литература подвисла. Я недоумевала: как еще к ней подготовиться? Да, я что-то перечитывала, даже изредка захаживала на курсы при университете, но назвать это систематической подготовкой я не могу. Притом я добросовестно (почти) училась в университете, посещала лекции, сдавала сессию.

На экзамене по современному русскому преподаватель посмотрела, как я мучаюсь с транскрипцией — надо было затранскрибировать стихотворение Бунина, используя все премудрости фонетической науки, — и поставила мне четверку: «Бог с тобою, золотая рыбка. Плыви».

В следующем семестре я и уплыла.

«Покиньте аудиторию»

Близился май. Как-то на семинар по экологии я притащила том лекций Вадима Баевского по литературе XIX века и пристроилась в уголке. Никого не трогаю, починяю примус, читаю о философской лирике Тютчева и вдруг слышу сакраментальное: «Девушка, здесь не библиотека. Покиньте аудиторию».

На семинарах по экологии я больше не появлялась. Это был первый раз, когда меня выгнали с занятия. Сейчас по-доброму смешно, а тогда вскипел мой разум возмущенный: «Меня? С экологии?! Ну я вам покажу!»

Наверное, в том числе поэтому теперь я не делаю замечаний студентам в МГУ, когда вижу, что они заняты отнюдь не коллоквиумом. Студенты взрослые люди, а замечания и прочие санкции их унижают. Да, теперь я преподаю на журфаке МГУ, но давайте по порядку.

Семья и почти весь педагогический состав филфака уговаривали меня сдать вторую сессию, потому что «а вдруг не поступишь, совсем с ума сошла». Но я никого не послушала и написала заявление с просьбой отчислить меня по собственному желанию.

И вдруг пахнуло выпиской из тысячи больниц. Все в точности по Пастернаку.

ЕГЭ я пересдавала в своей школе. Как стыдно было туда возвращаться! Отличница, медалистка — и пересдачница. Желание убежать и спрятаться на спортивной площадке за школой едва ли не пересилило желание поступить на журфак.

Затесавшись между школьников, я просачивалась в аудиторию и, скорбно склонив голову, писала свои сочинения, эссе, решала тесты. Литературу я сдала баллов на 87, английский — на 89. Повторю: моих знаний по литературе не особо прибавилось, я не отрабатывала эти дурные сочинения, просто весь год беспорядочно читала лекции, статьи, книги по литературоведению, которые на ЕГЭ мне никак не пригодились. Но эти баллы я посчитала заявкой на бюджетное место и поехала в Москву писать творческий экзамен.

Июль. Папа привез меня к Шуваловскому корпусу в шесть утра — к счастью, ночевали мы у друга семьи в Подмосковье, а не в машине. Я, в шортах и футболке, сидела на крыльце Шуваловского, держала на коленях «Поющих в терновнике» и наблюдала, как медленно со всех сторон к центральному входу стекаются ребята с газетами в руках. Напротив равнодушно высилось главное здание МГУ — то самое, что печатают на туристических открытках. Я казалась себе маленькой зашуганной девочкой, которая из последних сил бьется и пытается прыгнуть выше головы. Собственно, так оно и было.

Никто в меня не верил. И я сама в себя не верила.

Зачем мне нужен именно МГУ? Почему нельзя остаться в Смоленске? Что меня так тянет в Москву?

В этом году я брала интервью у Кати Киселевой, призера Всероса по французскому. Катя могла поступить по своему диплому куда угодно, но не в МГИМО на международную журналистику. Ради «вуза мечты» она сдавала ЕГЭ, а потом, получив 78 баллов по русскому, решилась на пересдачу и потратила километры нервов. Почему? Потому что хотелось только в МГИМО, и я ее понимаю. Мне точно так же в ее возрасте хотелось в МГУ. Я видела себя только там.

Когда опубликовали рейтинговый список и я поняла, что попадаю на бюджет, я рыдала едва ли не громче, чем когда завалила литературу. Но на этот раз от эйфории.

Так я поступила на журфак. Ни разу потом не пожалела.

Дом на Моховой

Преподаватели и студенты журфака называют его домом на Моховой. Да, журфак стал для меня домом. Каждое утро я поднималась по главной лестнице и благодарила себя за то, что была такой упрямицей.

Осенью на первом курсе везде носила с собой книгу «Пастернак в жизни», купленную еще в Смоленске. Как вы помните, я была поклонницей Пастернака. И вдруг в нашем расписании мне бросилась в глаза фамилия «Сергеева-Клятис». Я еще раз посмотрела на расписание, потом — на «Пастернака в жизни». Да, это была Анна Юрьевна Сергеева-Клятис, та самая, главный специалист по Пастернаку. Подумать только, автор книги, которую я держу в руках, будет читать мне лекцию!

Журфак — это люди.

Многих моих преподавателей на журфаке больше нет: кто-то умер, кто-то уехал, кто-то теперь преподает в другом вузе. Но они все равно навсегда останутся со мной.

Мне пришлось перечитать и Гомера, и Вергилия, и Овидия, а потом пойти дальше — каждый семестр мы получали длинные списки по русской и зарубежной литературе, и попробуй что-нибудь не прочитай или прочитай невнимательно! На первом коллоквиуме в контрольной по зарубежке мне попался вопрос «Где в “Илиаде” упоминается снег?». Эти коллоквиумы я обожала, хотя подготовка к ним вынимала из меня душу.

Теперь я сама веду такие коллоквиумы по зарубежной литературе Средних веков и Возрождения, а еще по литературе XX века.

Окончив журфак с красным дипломом, я решила поступать сюда же в магистратуру. Но… снова неудача. Из-за ковида вступительные проводились дистанционно, а у меня начался так называемый сложный жизненный период. Экзамен я сдала прилично, выше 80, точно не помню, но проходной тогда взлетел донельзя, и я в очередной раз попала в ряды непоступленцев.

Но этот провал я уже не воспринимала как трагедию. У меня был диплом, а также руки, ноги и голова. Следовательно, я могла искать работу.

Не факт, что я попала бы на «Правмир», если бы поступила в магистратуру. Скорей всего, я бы прилежно училась, не пропуская ни одного семинара, и максимум где-нибудь подрабатывала. А теперь не представляю, как бы я жила без «Правмира» — работаю здесь почти пять лет.

Параллельно я окончила магистратуру в СмолГУ — она была заочная, дистанционная и почти незаметная. Диплом магистратуры мне нужен был исключительно потому, что я мечтала пойти в аспирантуру журфака. Студентом я была никчемным, но я не стыжусь. В то время меня волновала только работа, я наконец-то стала писать!

Спустя четыре года я вернулась на журфак аспирантом. Не думайте, что меня приняли с ликованием, спрашивая, где же я пропадала все это время. Чтобы поступить в аспирантуру, надо было сдать устные экзамены, и вот они оказались суровей ЕГЭ и ГОСов. Больше 70 претендентов на 26 бюджетных мест.

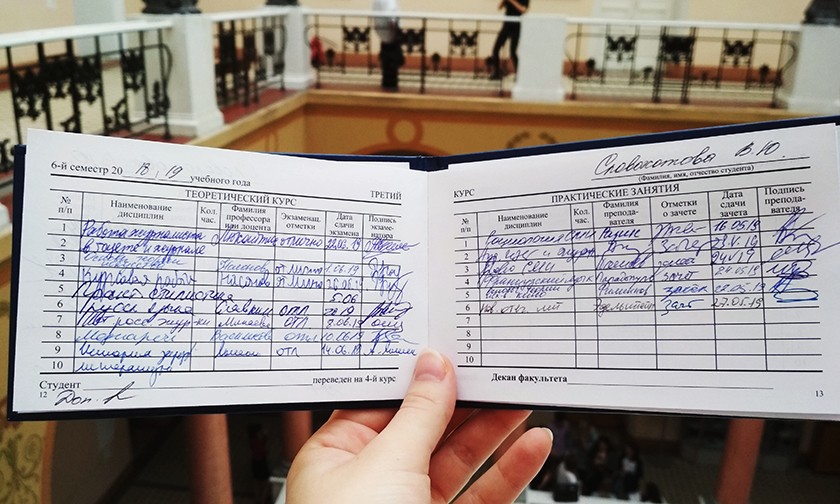

Удостоверение аспиранта

Примерно полгода я зубрила философию с нуля (вот она прошумела мимо меня на четвертом курсе, потому что я была увлечена своей ВКР по музыкальной критике), готовилась к специальности, реанимировала подзабытый английский.

И вот я снова здесь. Сдаю кандидатские, пишу диссертацию по французской журналистике, заново привыкаю к факультету. У меня замечательные однокурсники — кажется, самая дружная группа из всех, в которых когда-либо училась. Перед кандидатским по философии науки мы объясняли друг другу эту самую философию на яблоках и нервно шутили, а весной ходили на вечерние пары по методологии исследований и снова шутили, но уже по поводу наших неуклюжих попыток сделаться учеными.

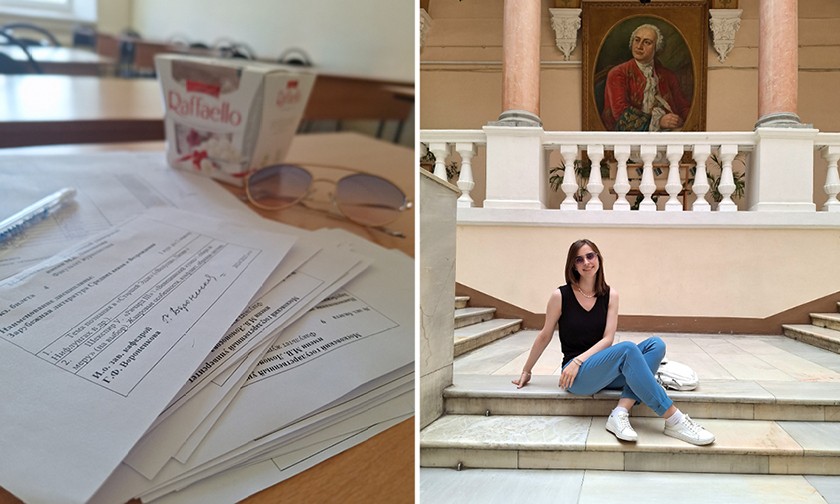

Моя группа в аспирантуре

Весной мне доверили студентов, первый и третий курсы. Я вела коллоквиумы. Надеюсь, «не жестила», хотя с третьим курсом была довольно строга, по два-три раза принуждала бедных студентов переписывать отработки. Зарубежную литературу надо знать. Изрекла я, подняв чашку кофе и манерно оттопырив мизинчик.

Самой смешно и странно. Вот я совсем недавно сидела на крыльце Шуваловского корпуса и тряслась перед вступительным, а теперь принимаю экзамен и слушаю, что студенты рассказывают мне о Данте, Петрарке, Джойсе и Фолкнере. Между прочим, отлично рассказывают, не зря жестила!

Принимаю зачет и экзамен у студентов

Буду честной. Не уверена, что мне захочется стать классическим вузовским преподавателем и уйти в науку, вести занятия и дальше терзать студентов. Все-таки я практик, мне важно писать тексты и чувствовать аудиторию.

Я люблю писать. Я умею писать. А больше не умею ничего.

Когда пишу статью на «Правмир», то понимаю, для кого она предназначена. Когда пишу научную статью — нет. Но не буду занудствовать и разводить рефлексию.

Как корреспондент «Правмира», я часто беру интервью у ярких вузовских и школьных преподавателей и пишу о ребятах, которые сдают ЕГЭ на максимальные баллы, становятся победителями и призерами олимпиад, поступают в топовые вузы. Эти ребята оказываются в первых строчках рейтинговых списков.

Но есть и те, кто оказывается в последних, не поступая никуда или поступая совсем не в те вузы, о которых мечтали. О таких ребятах я тоже не один раз писала, именно их я и стремлюсь сейчас поддержать.

Вы не одни. Я тоже была в конце списка.

И я в вас верю!

Фото Юлии Ивановой, Жанны Фашаян и из личного архива автора