Во время взрыва мы прятались на кухне

— Когда в дом попала бомба, наша сторона не обрушилась — только рамы вместе со стеклами вылетели. Мама после работы прибежала: полдома нет, соседний горит, думала, мы с братом умерли. А мы на кухне сидели все вместе, в комнатах все стеклом засыпало, — вспоминает Зоя Алексеевна Пенязева.

Ей 86 лет. Она почти не выходит на улицу — трудно двигаться. Говорит, что кости болят из-за голодного детства. Когда началась война, ей было всего шесть лет.

Зоя Алексеевна Петрова-Пенязева

— Я блокадный хлеб вообще не помню: ели мы его или нет, — плачет она. — Какие-то отрывки в голове. Вот летом траву рвем, жуем вместе с корнями, мама говорит, мать-и-мачеха полезная: желтенькие такие цветочки — горькие, вкусные. Вот на помойке очистки и сгнившую картошку ищем, мама из этого оладьи пекла. Фронт же прямо по Ленинграду шел, солдатиков лучше кормили. Спасибо, не гоняли, помогли выжить.

К осени 1942-го, по словам Зои Алексеевны, про еду даже не разговаривали: забыли, что она есть.

— Уже ничего не хотели, — рассказывает она. — Себя не помню, а Боря, братишка на два года младше — кожа да кости. Даже животы не болели — с чего им болеть-то, если там ничего нет? Не знаю, может, кто и лучше ел, пишут сейчас всякое, а мои родители — простые люди…

Когда началась война, отец Зои Алексеевны пошел в танкисты. «Такой патриот был», — отмечает она. Ее мама была рабочей на заводе. В одной комнате жила ее семья, в другой — соседи, у которых тоже росли двое детей — ровесники Зои и Бори.

Зоя Петрова-Пенязева

— Мамы на работу уходят, нас утешают: «Бомбить будут, не бойтесь, это наши». А это немцы же были, теперь понимаю: мы возле вокзала жили, на Лиговском, в пятиэтажном доме. Поздней осенью в него и попала бомба…

Поселились в соседнем доме, на втором этаже — выше подняться не смогли, не было сил. Одна комната в квартире была уже занята семейной парой, но хозяева не протестовали.

— Люди умирали, квартир пустых было много: заходи и живи, — говорит Зоя Алексеевна. — Утром мама ушла, мы играть стали. А какие у нас игрушки? Только папин компас. Залезем под одеяло, представляем, будто мы в самолете летим фашистов бить. Потом молоток Боря нашел.

Обои-то вздутые все, потрогаешь ладошкой пузырь. Если теплый, ты его молотком стукнешь со всей силы, и крыса вниз — шлеп!

Много их было, они тут хозяевами были. Питания им — завались: покойники в каждой квартире, так что сильно не нападали…

А счастье тоже было. Один раз, как кажется Зое Алексеевне, когда неожиданно пришел домой папа. Его танк встал на ремонт на Кировском заводе. Алексей Васильевич отпросился ненадолго, принес детям горсть муки. Успел даже испечь лепешки. И ушел. Больше они его не видели.

Фото отца Зои Алексеевны

Зимой мать забрала детей на работу: Зоя слышала, что приходили какие-то люди, предупреждали, чтобы их не оставляли одних дома.

— Говорили, что дезертиры ребятишек воруют, — крестится она. — По квартирам ходили, грабили. Карточек у них не было, а жрать надо что-то, вот за слабыми и охотились. Да какая там охота — ни кричать, ни сопротивляться мы уже не могли. Двери не закрывали: то ли замок перекосило, то ли мама надеялась, что выбежим при бомбежке. В соседней комнате потом уже другая семья поселилась — тоже мать с детьми. Мы еще передвигали ноги, а там одна девочка не вставала, лежала, распухшая от голода. А может, и мертвая — холодно, топить буржуйку было уже нечем, всю мебель сожгли. Но мама говорила, что пока она лежит, эта семья живет: карточку ее делит.

Папа не знал, что мы выжили

На маминой работе было теплее. Зоя Алексеевна говорит, что это был завод «Вена», хотя в истории предприятия значится, что оно было закрыто с началом блокады. Но моя собеседница помнит нары в два яруса и главное — жмых, который выдавали рабочим: черную массу, оставшуюся после выжимки масла из семечек.

— Летом 1943-го какие-то люди пришли, взяли нас с Борей за руки, повели, — рассказывает она. — Узел наш прихватили — это, видать, мама собрала в эвакуацию: одеяла, теплые вещи. Сама, наверное, оформлять документы пошла. Забросили узел в грузовик, нас на него посадили. Понимаю, что надо маму подождать, а сказать не могу: сил нет ни говорить, ни плакать. Поехали уже, и тут женщина какая-то как закричит! Видим — мама наша бежит за машиной. Падает, поднимается, снова бежит. Но остановились, подобрали. А папа, потом его сестра рассказывала, нас искал. И уже никто не подсказал, умерли, наверное, все в доме. Больше мы его так и не увидели: пропал без вести при прорыве блокады. 30 лет было. Я и сейчас не понимаю: как танк может без вести пропасть? Хотя военком сказал, что на Ленинградском фронте земля горела, не только железо.

Танкист А.В.Петров

Эвакуированных везли сначала по Ладоге, потом по железной дороге. Не все добрались живыми. В поезде кормили, и не все могли удержаться, чтобы не съесть сразу тарелку пустого супа. После блокадной пайки это было смертельно для голодных людей.

Петровых распределили в Курганскую область, в деревню Прудки Макушинского района.

— Там немногим лучше нашего жили: все фронту отдавали, — Зоя Алексеевна достает мамину фотографию. — Мамочка нас спасла и в Ленинграде, и в Прудках. Ее на склад взяли зерно охранять, работать она не могла. Смешно, конечно: какой из нее охранник — маленькая, худенькая, еле ходила. Но пожалели люди добрые. Зерно нам разрешили есть, кашу из него запаривали. До 1946 года прожили, окрепли маленько.

Зоя Петрова с мамой

Вернулись в разбитый Ленинград. Жили сначала в общежитии — 12 семей в комнате, где Петровым выделили одну кровать на троих. Через год дали комнатку размером 10 метров в финском домике. Адрес отпечатался в памяти Зои Алексеевны: правый берег Невы, Веселый поселок, дом 55.

— Невесело нам жилось, несмотря на название, — горько усмехается она. — Нас двое, зарплата у мамы мизерная. Бутылку подберем, сдадим, пять рублей получим — вот и хлеб.

Мама без выходных, без отпуска работала. На заводе талоны на одежду и обувь давали, нас одевала, а себе юбку сшила из того одеяла, что в эвакуацию с собой брали.

Я хотела работать после 8-го класса пойти, она сказала — «учись». Мы с Борей оба техникумы закончили — вытянула нас. Умерла, когда 50 лет было: сердце больше не выдержало, давление поднялось, парализовало прямо в трамвае. Боря ее с остановки на руках принес.

После техникума Зоя Алексеевна уехала в Тамбов, где всю жизнь проработала на химическом предприятии: мастером, начальником цеха. На пенсии вместе с мужем перебрались в Омск, к дочери.

— Он умер, а я все скриплю, — опять плачет она. — Ничего хорошего ни мы, ни родители наши в жизни не видели. Все война, будь она проклята. Я больная вся, Боря, братик мой, уже умер. К маме на могилку в Ленинград, наверное, уже не съезжу. Но дочке, внуку показала — не забудут.

С этим плакатом внуки Зои Алексеевны Пенязевой идут в Бессмертном полку

Детей отправили навстречу войне

На старенькой, но добротной «стенке», модной в прошлом веке, разложены книги с закладками. В названии каждой — страшное слово «блокада»:

— Внучка присылает: рассекретили все, наконец, — объясняет Нина Семеновна Махотина, председатель секции блокадников Омской городской общественной организации ветеранов. — К детям в школы хожу, в клубы, рассказываю. Чтобы знали. Немного нас осталось-то — на весь город 150 блокадников. Кто из дому уже не выходит, кто говорить не способен, кто просто не помнит. Это мне семь было, когда эвакуировали, а Валентину Кобылкину, например, два. Остались в голове вода и детский рев: есть хотели, плакали, а какой-то добрый человек ходил, их по головкам трепал. Или Татьяна Балякина — ее годовалой возле мертвой матери подобрали, что она может вспомнить?

Счастливое довоенное время почти стерлось из памяти Нины Семеновны, тогда — Нины Осиной: ходила в садик с младшей сестренкой Галей, по выходным всей семьей — в парк или в цирк. Жили на Лабораторном проспекте: комната в деревянном двухэтажном доме на восемь семей, общий коридор, туалет на улице. Отец работал на Ленинградском металлическом заводе имени Сталина. Мама, ткачиха по профессии, хозяйничала дома, обшивала семью.

Нина Семеновна и сейчас шьет

Первое расставание с отцом стало для Нины началом беды:

— Папу отправили на Урал восстанавливать турбину, мы еще переживали, как без него будем, — вздыхает она. — Сильно мы его любили. А их прямо с дороги вернули — война началась. Завод сразу на военное положение поставили, сотрудников там и поселили, так что не скоро мы его увидели. Маму отправили на Лужский рубеж рыть противотанковые рвы. Приходила еле живая, руки в кровавых мозолях — ничего, кроме лопат и ломов, у них не было.

Уже 29 июня началась эвакуация детей из Ленинграда. Правда, проводили ее по довоенным планам, разработанным на случай угрозы со стороны Финляндии: южные районы области, которые тогда включали в себя и нынешнюю Новгородчину, считались наиболее безопасными. Нину и Галю отправили с группой на станцию Хвойная.

— Оказалось — навстречу войне, — разводит руками Нина Семеновна. — От Хвойной еще километров на десять вглубь отвезли, в деревню. Как обстрел начинается, нас воспитатели кого за руки, кого на руки хватают: «Ребятишки, бежим в лес». Потом до родителей слухи стали доходить, что мы в опасности, и мамы приехали. Это нам повезло, считай: пишут, что с 29 июня по 27 августа из Ленинграда было эвакуировано 395 091 детей, а возвращено только 175 400. Куда делись, никто не знает, и могилок не осталось.

Книги о блокаде дома у Нины Семеновны

Детей усадили на подводы, которые выделил сельсовет, матери шли рядом. Как выяснилось позже, они въехали в город почти последними: на следующий день, 8 сентября 1941 года началась блокада.

Ели «черную сметану» — землю пополам с сахаром

Дом, где жили Осины, находился неподалеку от завода «Арсенал», где изготавливали минометы. И бомбили квартал особенно часто. Жить в доме было невозможно: окна выбиты, да и пожар мог вспыхнуть в любую минуту. Мужчин к тому времени уже забрали на фронт. Поэтому женщины вырыли во дворе большую землянку на всех. Стащили в нее оставшиеся кровати, сколотили нары, установили чугунную буржуйку.

— Ребятишки — человек семь — оставались со старенькой бабушкой, а матери уходили: кто на работу, кто на добычу еды, воды, дров, керосина, — вспоминает Нина Семеновна. — Мы уж потом поняли, что бабушка нас охраняла не только от бомбежек, но и от лихих людей: чуть что — бегом в землянку. Мы же не сразу доходягами стали. Что-то сначала даже варили.

Руки Нины Семеновны

Карточки выдавали на хлеб, на крупу, на масло, на мясо. Только ни масла, ни мяса не было, да и крупа быстро исчезла.

— Мама на Бадаевские склады ходила, они сгорели, но земля перемешалась со жженым сахаром, — вспоминает она. — Приносила ее в ведре, заливала горячей водой: слаще всяких конфет. И так тоже ели: земля жирная, мы с ребятишками называли ее «черная сметана». Папа иногда прибегал, приносил немного хлеба — у него карточка была на 400 граммов. Нам-то с Галей по 125 полагалось, маме — 200. Проглотишь и не заметишь. Но взрослые нам хлеб сразу не давали — сначала на печке засушивали, чтобы мы подольше грызли. А ближе к зиме люди стали на улицах падать. Мы сначала ходили, тормошили, поднимать пытались. А потом с сердцем, наверное, что-то делается: упал — лежи. Да и сами с трудом уже ходили.

Блокадная зима 1941–1942 годов стала одной из самых суровых в двадцатом веке. Судя по дневниковым записям ленинградцев, столбик термометра нередко опускался ниже -34. В начале февраля с завода привезли отца: он заболел пневмонией. Почти не ел — только пил, отдавая свою пайку дочкам.

— Мы его даже не узнали: таким старым стал, подумали сначала, дедушка чей-то, а ему всего 38 было, — Нина Семеновна протягивает крошечную фотографию два на два. — Умер он в середине февраля. Мама не захотела его в братскую могилу класть. Богословское кладбище почти напротив дома было, мы видели, как трупы возили, как траншеи взрывали, как покойников туда скидывали. Пошла договариваться, и с нее на кладбище запросили две наших с Галей карточки. Что делать? Папиного хлеба не будет, а без наших карточек — вообще смерть.

Нина Семеновна бережно хранит фотографию отца и свидетельство о его смерти

Могила на двоих

Мама придумала: Осины отнесли тело отца в свою квартиру. Окна выбиты, холодно, так что лежал, как живой, по словам Нины Семеновны.

— Мы с Галей все будить его бегали, — вспоминает она. — 27 февраля мама получила карточки и на нас, и на папу, и только 28-го сообщила о его смерти. Положили мы его на саночки, отволокли кое-как — хорошо, что кладбище рядом. Мама наши карточки отдала начальнику, рабочие стали копать, и вдруг остановились: внизу уже чей-то гроб. Делайте, говорят, что хотите, но сил у нас больше нет. А там часовенка на кладбище, мама к священнику пошла, он и благословил — кладите, мол, вместе, что ж теперь.

Папа нас, выходит, и после смерти спас — на его карточку март прожили.

Мама нам на маечках кармашки маленькие сделала, чтобы мы его фотографии всегда с собой носили. После эвакуации ездили на его могилку: на кресте женское имя написано. Мама не стала ничего менять: поклонились и папе, и женщине той.

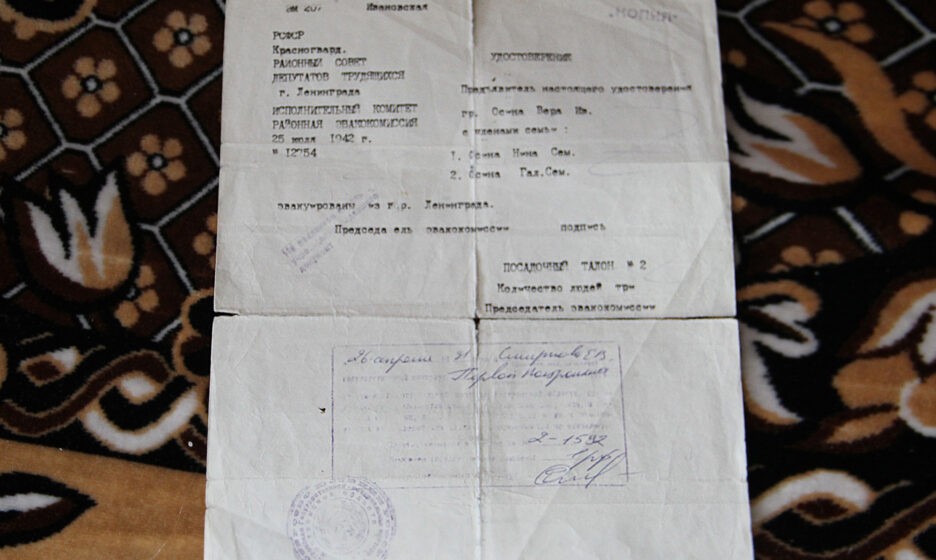

Попали Осины только в третью волну эвакуации: 25 июля 1942 года. Каким-то чудом Нина Семеновна сохранила посадочный талон на трех человек, напечатанный на обычном листке бумаги.

Удостоверение эвакуированных, выданное Осиным

— Говорят, в первую волну народ толкался, чтобы место занять, а нам уже все равно было — живы мы или умерли, — рассказывает она. — Ладогу бомбили, но мама нас накрывала собой, чтобы не видели, не слышали. Ей за нас страшно было, а нам все равно. Потом месяц в товарняке ехали: нары двухъярусные, дырка в полу вместо туалета. Но кормили. Один раз в поле долго стояли. Детей вынесли, положили на полянку: солнышко, цветочки! Такое счастье! Ешь, сколько хочешь. Во дворе-то у нас трава вырастать не успевала.

До окончания блокады Осины жили в Новосибирской области, где тоже было не слишком сытно. Возвращаться в Ленинград не стали, хотя им прислали разрешение: боялись голода.

Нина Семеновна Махотина

— Кроме голода, кажется, ничего в жизни уже не боюсь, — Нина Семеновна пожимает плечами. — Хотя легко никогда не было. Всю жизнь вместе с мужем строили Омскую область, двух детей вырастили. Дочка сейчас в Германии живет — вышла замуж за «русского» немца, уехали вместе. В гости к ним езжу: хорошая страна, приветливые люди. Не надо больше воевать.