«Я собирался мести улицы и стать великим русским писателем». Филолог Александр Кравецкий

«Сбацайте нам что-нибудь церковное»

— Любовь к языку у вас — семейное. Где вы познакомились с вашей женой, Александрой Плетневой, и с чего начался ваш «семейный подряд»?

— Мы познакомились на семинарах Бориса Андреевича Успенского, Виктора Марковича Живова и Никиты Ильича Толстого и поженились еще студентами. Когда мы окончили университет, стали появляться первые частные кооперативы. И тут мы неожиданным образом организовали курсы церковнославянского языка.

Тогда при райкомах комсомола делали коммерческие проекты вокруг всякого литературно-художественного авангарда, и двое моих одноклассников, окончивших школу-студию МХАТ, придумали при Октябрьском райкоме комсомола молодежное творческое объединение. В какой-то момент райком обязал их провести культурно-массовое мероприятие, посвященное тысячелетию крещения Руси, и пригласить на него «попа» — тогда священники только-только начинали появляться в СМИ.

Поскольку специалистом по попам эти ребята считали меня (хотя один из них ныне священник), они попросили меня кого-нибудь для них найти. Я говорю: «Есть такой замечательный отец Александр Мень». — «Зови!» — «Но про него в газете “Труд” только что вышла статья под названием “Крест на совести”». — «Ты нам этого не говорил, а мы этого не слышали». В общем, по цепочке я вышел на отца Александра, с которым лично знаком не был. Он сказал, что готов выступить, но нужно официальное приглашение. Ему была передана бумага: «Уважаемый Александр Вольфович! Октябрьский райком ВЛКСМ приглашает вас» и т.д. Эх, жалко тогда ксероксы были недоступны!

Александр Кравецкий — лингвист, историк, литургист и публицист. Ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова, руководитель научного центра по изучению церковнославянского языка и автор учебных пособий.

Но в последний момент райком забоялся. На всякий случай билеты решили не пускать в свободную продажу, а распространять только по заявкам комсомольских организаций. Накануне вечера выяснилось, что зал пустой, а мероприятие-то коммерческое. И тогда мне сказали — зовите всех. Я взял телефонную книжку и стал обзванивать народ, говоря, что у нас выступает Александр Мень. На следующий день зал был переполнен. Пришло 1200 человек.

— Сарафанное радио?

— Да! Это было первое публичное выступление отца Александра Меня. Мои одноклассники были потрясены тем, что можно вот так запросто собрать зал и что тема настолько популярна. А поскольку тогда было время прецедентов, то дальше оказалось, что это можно. Друзья сказали нам с женой: «А сбацайте нам еще что-нибудь церковное!»

Мы подумали-подумали и решили сделать курсы церковнославянского. Александра должна была учить читать, а я вести общий курс лекций по истории языка. Про который на тот момент мы, если честно, знали ненамного больше своих слушателей. Готовились к каждому занятию примерно неделю, а дальше пошло. Проект просуществовал два года, а потом стало ясно, что нужно делать собственное предприятие, а мы не умеем. К тому же стали появляться первые образовательные учреждения — будущие университеты Свято-Тихоновский и Иоанна Богослова. Мы решили, что пора сворачиваться.

— Как жалко!

— Зато мы поняли, насколько никто, включая нас самих, про церковнославянский не знает. И ничего лучше старинной грамматики Алипия (Алипий (Гаманович), архиепископ Чикагский и Cеверо-Американский, умер в 2019 году. — Примеч. ред.) все равно нет.

Александр Кравецкий

Тут хочется упомянуть незаслуженно забытого Бориса Ивановича Сове. Он родился и жил в Гельсингфорсе, где общался с Сергием (Старогородским), тогда епископом, а впоследствии патриархом, занимавшимся, в частности, исправлением служебных книг. Позже Сове учился в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже и всю жизнь писал в стол заметки по позднему литургическому творчеству. Он не имел возможности работать в архивах, всех источников у него было церковный журнал да мемуары, откуда он по крупицам выковыривал информацию.

В 70-е годы чемоданчик с его бумагами был передан в Москву, и в издательстве Московской Патриархии вышли две его статьи, а потом книга. Их сегодня почти невозможно читать, это скорее материалы для будущего исследования, нежели полноценные научные тексты. Тем не менее из них следовало, что с XVIII по начало ХХ века в церковнославянском языке происходили определенные процессы. Он не окостенел, как принято было считать раньше. Это была живая письменность. Так издание Сове стало толчком к изучению позднего церковнославянского языка.

«Старослав был моим кошмаром»

— Вы из тех мальчиков-филологов, которых привела в церковь любовь к текстам?

— Сначала были поездки по Золотому кольцу с родителями — которые, кстати, не гуманитарии — затем «Черные доски» и «Письма из Русского музея» Владимира Солоухина, которые тогда читали все. До филфака МГУ я успел пару лет отучиться в Институте стали и сплавов. Потом я окончательно понял, что мне интересны церковные сюжеты, но не думал заниматься этим профессионально. Собирался улицы мести и что-нибудь там себе читать.

— Ну конечно, для пропитания — черная работа, а по вечерам учить церковнославянский язык.

— Ну, не церковнославянский. Как и положено человеку, собирающемуся мести улицы и идти на филфак, я активно графоманствовал и собирался стать великим русским писателем. Что я стану лингвистом, мне в голову не могло прийти. Только литература, Серебряный век, философия и так далее. Но на филфаке выяснилось, что под флагом лингвистики можно изучать любые тексты.

— На 2-м курсе шло разделение на лингвистику и литературоведение. Лингвисты презирали литературоведов, потому что считалось, что они занимаются не наукой, а не пойми чем.

— Да, считалось. Куда же без юношеского снобизма.

— Я как литературовед никогда не изучала старославянский, так называемый старослав, но помню, что он был кошмаром для многих моих однокурсников. А для вас?

— Это был и мой кошмар! Давайте начнем чуть-чуть издалека. Что такое старослав и откуда он взялся в вузовской программе? И почему если церковнославянским языком заниматься было вроде как нельзя, то старославянским можно?

В начале XIX века появляется сравнительное историческое языкознание. Чтобы сравнивать языки, нужно восходить к самым древним текстам. В разных странах появляется интерес к началу своей письменности. В нашем случае — к Кириллу и Мефодию. Но, поскольку никаких списков от тех времен не дошло, старославянский — это язык, реконструированный на основании более поздних списков, впитавших в себя особенности разных языков и регионов. Этот язык и изучают в вузах.

По сути, курс представляет собой введение в славистику и материал для сравнительного исторического языкознания. Здесь никто не читает и не пересказывает сюжетные тексты. Тебе дают фрагмент из конкретного памятника, и его нужно проанализировать с точки зрения лингвистических процессов, которые в нем отражены. Такой формальный анализ языка для первокурсника задача сложная. Но еще сложнее понять, зачем вообще это надо. Это интересно при общей эрудиции, но на начальных курсах ее еще нет.

Если бы мне тогда сказали, что я буду профессионально заниматься близкими к старославу вещами, — ну это как мне сказали бы, что я буду танцевать в Большом театре.

«Спасибо, что одернули этого Кравецкого»

— Консерваторы всегда стоят за сохранение службы на церковнославянском, а реформисты предпочитают современный язык. Обычно это превращается в вопрос политический. Почему?

— Ну в России вообще любят воевать за язык. Мы помним общенациональный скандал по поводу рода слова «кофе». Отношение к языку становится флагом каких-то общественных течений. А потом изначальный предмет спора отходит в сторону, и начинается просто борьба разных направлений общественной мысли. Из-за этого, кстати, сложно заниматься современным церковнославянским языком. Ты сразу оказываешься членом какой-нибудь партии.

Однажды у нас случился забавный семейный эксперимент. Поскольку у нас с женой фамилии разные, то со стороны характер наших отношений был не очевиден. В 1994 году Журнал Московской Патриархии напечатал рядом две наши статьи. Статью моей супруги про русский как язык богослужения — «за» и «против». И мою, в которой были опубликованы документы Собора 1917 года о языке богослужения. Вскоре незнакомые люди стали нам звонить на домашний телефон, поскольку никаких мобильников еще не было. Одни приветствовали меня как великого реформатора, а другие благодарили мою супругу за то, что она «одернула наконец этого Кравецкого».

— Обязан ли всякий человек, ходящий в церковь, хотя бы немножко знать церковнославянский?

— Меня только смущает слово «обязан». Все зависит от того, зачем он туда ходит. Безусловно, текст, который мы слышим за богослужением, — огромная ценность и красота. Очень здорово и радостно это осознавать. Но человека, который приходит ко Христу и которому текст не важен, я понимаю тоже, хотя сам таковым не являюсь.

— Стоишь на службе и не понимаешь ни слова — это же плохо?

— Такова сегодняшняя реальность. Степень нашего непонимания богослужебных текстов огромна. Мы сейчас делаем большой словарь церковнославянского, когда для каждого слова на экран компьютера выводятся контексты, в которых оно употребляется, и на основании этого материала пишется словарная статья. И выясняется, что очень многого я и сам не понимаю, хотя занимаюсь этим языком 30 лет, обложен словарями, греческими параллелями, и у меня есть возможность переписываться с коллегами. А обычный прихожанин если что-то и поймет в тексте литургии, который все-таки на слуху, то с канонами ему будет действительно сложно.

С одной стороны, мы же не отказываемся от древних текстов, например, от Данте, на том основании, что его язык устарел. С другой — что делать человеку, который хочет осознанно участвовать в богослужении? Честно говоря, чем дальше, тем меньше я понимаю, что с этим противоречием делать.

— Вам не кажется, что, если служба идет на современном языке, она лишается какой-то сакральности?

— Она лишается привычности. И если что-то происходит не так, то в сознании это фиксируется. Дальше включается рациональное понимание, что все нормально, но первичная эмоциональная реакция присутствует. Думаю, это характерно для моего поколения, которое приходило в церковь в значительной степени через интерес к древности, к иконе, к языку. С этой нежной юношеской любовью к старине уже ничего не поделаешь. Люди, которые приходили после нас, — уже иные.

«Школьникам приходится страдать»

— А все-таки церковнославянский и старославянский — одно и то же или нет?

— Эта терминология достаточно условна. Церковнославянским обычно называют зафиксированные в текстовых памятниках местные разновидности старославянского языка — то, как он исторически бытовал в разных регионах: древнерусский извод церковнославянского языка (или просто древнерусский язык), болгарский извод, сербский извод и так далее.

Люди говорят на разных диалектах, но язык богослужения им всем более-менее понятен, хотя постепенно он тоже вбирает какие-то особенности местных традиций, и варианты все дальше расходятся. Тем не менее все это вместе обычно называют церковнославянским языком. Ну наконец в XVII-XX вв. появляется то, что называли синодальным — или новым — церковнославянским, потому что в эпоху Синода существовала достаточно жесткая централизация церковного книгоиздания и типографии задавали норму.

Надо сказать, что до недавнего времени этот новый церковнославянский мало кого из филологов интересовал. Но именно он является сферой моего научного интереса.

— То есть старославянский язык — это Кирилл и Мефодий, церковнославянский язык — это язык богослужения, которые накладываются на местные языки?

— И богослужения, и церковного права — давайте скажем: это язык культуры, потому что здесь тоже границы [не определены]. Допустим, язык летописания — он русский или церковнославянский? Понятно, что книжники ориентировались на богослужебные книги. Но влияние живого языка в летописании — в отличие от богослужебных книг — огромно. Где границы между древнерусским и церковнославянским языком? Они проводятся исследователями, а не реальностью. Кроме письменных свидетельств, у нас ничего нет. Когда мы говорим о влиянии устной речи, мы понимаем, что это хоть и доподлинно известный факт, но все равно отчасти реконструкция.

— В 5-6-м классе нас учили чередованиям: город-град, ворота-врата. Про что это было?

— Это полногласное и неполногласное сочетание. Там, где в восточнославянских диалектах ОРО, в южнославянских РА. Ворон — восточнославянский вариант. Вран — южнославянский. Кирилл и Мефодий брали за основу южнославянские диалекты, которые легли в основу церковнославянского, а он в свою очередь оказал влияние на формирование русского языка. В русском языке эти церковнославянизмы стали элементами высокого стиля. Поэтому в литературных текстах мы встретим и «ворон» как нейтральную форму, и «вран» в текстах высокого штиля или как-то к нему отсылающих. Ну и, соответственно, в языке оба варианта существуют, и школьникам приходится страдать.

Церковнославянский язык и современные реалии

— Сегодня у нас есть «молитва водителя» и «молитва перед отправлением в воздушное путешествие». Как вы относитесь к тому, что церковнославянский язык пытается адаптироваться под современные реалии?

— Язык развивается, и вполне естественно, что при появлении новых реалий конструируются новые слова. Но тут в нас борются два стремления: мы воспринимаем церковнославянскую письменность как нечто исходно данное, где со времен Кирилла и Мефодия ничего не менялось, шаг вправо, шаг влево — расстрел. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что создавались новые службы, и в XIX веке их количество измеряется сотнями. Изменения неизбежны. Точно так же появляются новые иконы — например, новомучеников и исповедников российских. Нас ведь это не смущает? Ну и в церковнославянских текстах тоже хочешь не хочешь, но приходится как-то называть красноармейцев, винтовку и так далее.

Несколько лет назад вышла минея дополнительная, с общими службами новомученикам и исповедникам российским. В этом официальном и достаточно вылизанном издании пытаются максимально избежать инноваций, однако о митрополите Киевском Владимире сказано, что он молится о жертвах братоубийственной войны («о согрешивших братоубийством ходатай быв»). Для древней службы такое абсолютно невозможно! Братоубийство — это грех Каина и Святополка Окаянного. Трактовка однозначна: Авель, Борис и Глеб — жертвы. А вот в ХХ веке братоубийство уже воспринимается как отсутствие правых и виноватых. Вспомним Цветаеву: «Красные и белые — суть у нас одна». В братоубийственной войне жертвами оказываются все, и обо всех можно молиться.

Или вот еще пример. В одной из молитв говорится, что безбожные «Каиновы внуцы» много злого сотворили, и в частности «храмы Божие яко овóщные хранилища содеяша». Любой человек, говорящий по-русски и знающий историю, помнит, что храмы переоборудовались в овощебазы. В «Золотом теленке» — помните? «Из церковного подвала пахло тухлыми овощами. “Храм спаса на картошке”, — негромко сказал прохожий».

Между тем, овóщное хранилище встречается в церковнославянском переводе Ветхого Завета. Есть несколько контекстов в Псалтири и у Пророков, где сказано «содею Иерусалим, яко овóщное хранилище». То есть превращу великий, цветущий город в развалины. Понимать этот текст сквозь призму церковнославянской традиции — совершенно корректно. Но понимать его и так, как у Ильфа и Петрова, изнутри нашего современного языкового сознания, — тоже правильно. Получается очень красивая литературная игра.

Презренный лубок

— Почему ваш научный интерес оказался связан не со старинным, а с поздним церковнославянским богослужебным языком?

— Так интересно же, как он воспринимался современниками, что с ним происходило. О домонгольских службах есть довольно обширная литература, о XVII веке ее уже сильно меньше, а XIX век до недавнего времени вообще никого не интересовал. Исследования по этой теме появились лишь в последние 10–15 лет. В какой-то случайный момент — я больше люблю слово «случайный», чем «промыслительный», лучше низкий стиль — филологи вдруг осознали, что есть огромная письменность, о которой неизвестно просто-напросто ничего. Открываем служебную минею, а кто написал этот текст, когда, почему?

В патриархийных минеях, которые вышли в 70-80-х годах ХХ века — страшно интересный проект, о котором я могу долго и восторженно рассказывать — иногда есть справки о том, кто и когда придумал эти службы. Но в целом поразительно, что существует целая литература, где мы не знаем ни авторов, ни каких-либо дискуссий, хотя вокруг любых текстов возникают литературные споры. Здесь — ноль. И ведь это не хеттская клинопись. Это просто выпало из сферы интересов гуманитариев.

— Потому что этот «новый церковнославянский» воспринимался как нечто вторичное?

— Отчасти поэтому. Культура вообще ведь ориентирована скорее на древность. Так ценность старинных икон уже осознана, а иконы XIX века воспринимаются как массовые поделки. А ведь это существенная часть истории, тем более что авторы-иконописцы и не ставили задачи создать живописный шедевр, даже понятия такого не было. У иконы была четкая функция.

А вторая причина — в XIX веке изучение богослужения не приветствовалось. Был опыт конфликта со старообрядцами, и существовали большие опасения, как бы эти ученые не наоткрывали чего-нибудь такого, что старообрядцы смогут использовать в полемике. В начале ХХ века ситуация стала меняться, но потом наступила советская власть, [и все опять стало запрещено].

Есть воспоминание Самуила Борисовича Бернштейна про то, как в СССР возрождалась славистика. После Второй мировой войны вдруг выяснилось, что в соцлагере говорят на славянских языках, которых в Советском Союзе никто знать не знает, потому что по «делу славистов» в 1934-м одних выслали, других посадили.

— Сделали ли вы в своей области какое-то открытие?

— В источниковедческой работе делается огромное количество мелких открытий, которые радуют, в первую очередь, тебя самого. Когда обнаруживаются авторства, неожиданные связи и так далее. А общезначимым мне представляется само осознание того, что, условно говоря, после Карамзина и Пушкина продолжалось развитие церковнославянской письменности, а не только русской.

Причем она не сводится к богослужебным текстам. Например, моя супруга занимается лубочной письменностью. Мы знаем лубки как примитив, забавные картинки, но вообще-то эти тексты написаны для людей, которые учились читать по Часослову и Псалтири, а до реформ последней четверти XIX века таковыми была подавляющая часть грамотного населения. Эта письменность презирается новой культурой как невежественная, простонародная, но при этом она очень славянизирована. Это касается даже малопристойных лубочных картинок.

Тиражи лубков были в разы больше тиражей Пушкина, и русская литература пронизана цитатами, которые мы просто не опознаем. Например, сюжет гоголевского «Носа» опирается на лубочную «Повесть о носе и сильном морозе». При этом литераторы относились к лубочной литературе примерно так же, как мы сейчас относимся к детективам в ярких обложках и комиксам. «Белинского и Гоголя с базара понесет» — вместо кого? Блюхер и милорд глупый — это герои лубочных картинок, которые мы знаем по каталогу Дмитрия Ровинского (российский государственный деятель, юрист, историк искусства и коллекционер. — Примеч. ред.). Некрасов имел в виду, что народ должен просвещаться, а не всю эту муть читать.

Таким же презрением к мути объясняется отсутствие интереса к поздним церковным службам. Понятно, что литературное качество может быть очень разным, но и там, и в лубке есть хорошие тексты.

Тексты, в которых советские цензоры не понимали почти ни слова

— Мы знаем хоть какие-то фамилии авторов?

— Иногда знаем. И тут хочется спеть гимн бюрократии Российской империи. Ведь чтобы служба была принята к общецерковному использованию, она должна была пройти сложный процесс утверждения. Это значит, что в архиве святейшего Синода остается папочка, которая начинается письмом про то, что, дескать, в таком-то монастыре или храме такой-то епархии имеются мощи или икона, перед которыми с давних пор по тетрадочке совершается служба, некогда писанная местным помещиком. Хотелось бы ее утвердить и напечатать.

Таким образом мы узнаем и авторов службы, и почему ее вдруг решили опубликовать — мотивационная часть в заявлении есть всегда. Дальше идет длинная переписка. Сначала цензурный комитет смотрит, нет ли какой ереси. Ереси, как правило, нет. Затем Синод поручает какому-нибудь архиерею прочитать эту службу. Тот может прочесть и сразу выбросить ее в корзину, а может начать критиковать и исправлять. Все это фиксируется в занудных канцелярских бумажках, и тут можно много чего изучать.

Впервые эти документы попали мне в руки в начале 90-х. Я стал специально ради них ездить в Питер, а потом загорелся идеей сделать справочник по поздним службам. Но тогда пришлось бы бросить семью и переехать в Питер окончательно.

— Материала огромное количество?

— И освоить его невозможно. Правда, в архиве Санкт-Петербургской духовной академии нашлась магистерская диссертация, подписанная неким монахом Германом, который уже просмотрел эти синодальные дела и составил справочник. Но, конечно, это просто студенческая работа, ее бы сесть и переписать.

— Нахалтурил автор?

— Нет, просто это была начальная стадия работы. Дальше он и сам хотел сделать книгу, но на дворе был 1916 год, и вскоре случились некоторые события. А монах Герман — не кто иной, как будущий иеромонах Герман (Вейнберг), ранее окончивший математический факультет Петербургского университета, а впоследствии ставший епископом Алма-Атинским, погибший в Карлаге и не опубликовавший ни строчки. В этом году на основе его работы должен выйти справочник по поздним службам. Там будут и статьи Германа, и дополнение о том, что с этими службами стало уже в советское время.

А в советское время с ними происходило очень много интересного. Это ведь был период своеобразного литургического самиздата. То есть творчество продолжалось, но уже без синодальной цензуры. А советскую цензуру волновали другие вещи.

— Получается, что в советское время была некоторая свобода в писании богослужебных текстов?

— Только за эту свободу запросто могли расстрелять.

В 60-е годы епископ Афанасий (Сахаров), проведший до этого много лет в лагерях и ссылках, стал собирать службы, которые бытовали и в виде списков, и в виде отдельных дореволюционных изданий. Он чуть-чуть русифицировал язык и правил тексты, чтобы они были более соотносимы с современными реалиями. Например, убирал «поклоняемся раке твоей», если мощи давно выброшены, а рака в музее. Из этих рукописных тетрадочек он хотел составить дополнительную русскую минею.

Его архив после сложных перемещений оказался в подмосковных Петушках, а уже в 70-е годы на основе этих и многих других материалов Патриархия стала готовить новую редакцию служебных миней, включая туда огромное количество текстов, которые никогда ранее не публиковались. По сути, это была антология литургического творчества не только древних, но и современных авторов, причем не только русских, но и сербских, и грузинских. Там даже были службы, написанные гекзаметром. Этот архив сейчас находится у нас в Институте русского языка.

Интересно, что в 70-80-е годы шло два параллельных процесса. Возрождался интерес к древней Руси, и издательство «Искусство» стало выпускать книжечки в желтых обложках «Дороги к прекрасному», с описаниями разоренных храмов и монастырей. И одновременно службы основателей этих монастырей включались в новые минеи, которые называют «зелеными» — по цвету обложки.

— Религия же при советской власти была под запретом. Как цензура все это пропускала?

— Это тот случай, когда малая понятность церковнославянского языка была большим преимуществом. Цензору было довольно сложно исправлять. Конечно же, что-то выбрасывалось. Из курьезного — для поздних канонизированных греческих святых использовалось наименование «новые мученики». Это потребовали убрать, поскольку цензор подумал, что речь идет о новомучениках, а это уже совершенно другое. Но зато туда вошла служба иконе Богоматери Державной, которая явилась Николаю II в день отречения. Даже честно указали число, когда Богоматерь ему явилась, только не уточнили, что это была за дата. Но молитва про «дни нашего позора» — то есть Октябрьскую революцию — все-таки была исключена.

Прошло это издание совершенно незамеченным, потому что завершалось уже в начале перестройки, когда шел вал новых текстов. Но тем не менее это важное событие не только для церковной истории, но и просто для повседневной жизни второй половины ХХ века.

«Такого гимна женщине я в древнерусской литературе не знаю»

— Бывает, что какой-нибудь факт кажется нам проверенной временем азбучной истиной, а на самом деле это миф. Об этом ваша книга «В поисках актуального прошлого». Например, не было никакой толпы, штурмующей Зимний дворец, эта зрелищная картинка — из фильма Эйзенштейна. Есть ли еще такие примеры?

— Эйзенштейн — в значительной степени творец нашей истории. Я все жду, когда цитаты из фильма Эйзенштейна войдут в жития Александра Невского, да и почитание Ивана Грозного какой-то частью церковного общества, вообще его глобальная реабилитация, тоже, я думаю, во многом эйзенштейновский проект.

Ведь что мы можем знать о прошлом? В лучшем случае то, что нам рассказывала бабушка. А в отсутствие непосредственных свидетельств мы находим какой-то текст, откапываем черепок и пытаемся вписать его в наше сегодняшнее представление о той реальности. Так в 60-е годы XIX века был найден и опубликован «Домострой», и в соответствии с общественным запросом времен «хождения в народ» он стал восприниматься как описание «темного царства».

Вообще-то, это достаточно прогрессивный и либеральный для своего времени текст, адресованный представителям социальной элиты и подробно описывающий, как организовывать жизнь людей, за которых ты отвечаешь. Что сделать, чтобы слуги не ленились, не пьянствовали? Как экономно делать припасы? Как распределять обязанности мужа и жены? Честно говоря, такого гимна женщине и ее роли я в древнерусской литературе не знаю.

Конечно, эти представления отличаются от наших. Про «палку для воспитания сына» в «Домострое» тоже есть, хотя это цитата из «Книги премудрости Соломона». Таковы были нормы того времени, ничего не поделаешь. Но «Домострой» кажется нам символом мракобесия лишь потому, что он вошел в культуру в тот момент, когда строителям светлого будущего понадобилось темное прошлое. Интересно, как воспринималось бы «Слово о полку Игореве», если бы вошло в культуру не в эпоху романтизма, когда общество бредило прекрасной рыцарской эпохой, а в 60-е годы XIX века?

Я ни в коем случае не говорю, что истории нет. Истина существует, о чем говорил А.А. Зализняк. Но в массовом сознании картинки прошлого всегда являются иллюстрацией каких-то идеологических схем, ведь человеку жизни не хватит проследить ту цепочку, которая впоследствии привела к нашим представлениям о том или ином событии. Мы же принимаем на веру, что Земля вращается вокруг Солнца.

— Мы не можем этого проверить.

— Можем, но лишь крохотная часть людей этой опцией пользуется, потому что абсолютному большинству это смертельно скучно. Попробуй начни рассказывать, как оно было на самом деле, твоя аудитория заснет. А если рассказывать весело, то это заведомо будет полуправдой. И вот как искать баланс, чтобы и не наврать, и в то же время в какой-то популярной форме донести до общества результаты своей работы?

Мне бы очень хотелось сделать популярную книгу по альтернативным письменностям, которые существовали в культуре нового времени. Здорово быть академическим ученым, удовлетворяющим свое научное любопытство за счет государства, но должна быть и общественная отдача.

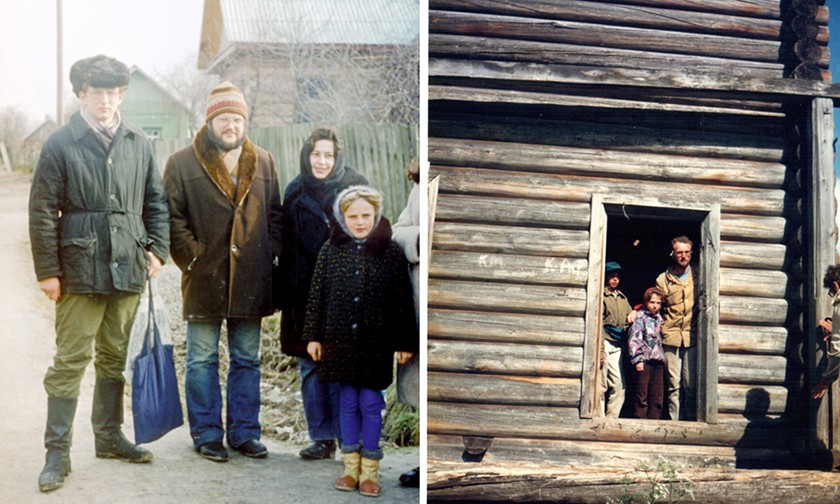

«Впечатления имени Чингачгука»

— Ваше первое жизненное впечатление — оно про что? Язык, зрительный образ, запах?

— Наверное, это про природу. Детские поездки с родителями на плотах, потом на байдарках. В общем, жанр «походно-лесные впечатления имени Чингачгука».

— Закрыли глаза, открыли глаза — что увидели?

— Воду, деревья.

— Это и было счастье? Оно локализовано в прошлом?

— Наверное, если говорить о лесе и воде, то да. А сегодня счастье — это книги, живопись. Совсем недавно я лазил по пещерам Каппадокии, смотрел фрески. Для меня открылись какие-то новые миры. Мы с вами говорили, как с помощью прошлого формируется настоящее, так вот наше восприятие Каппадокии — абсолютно про это.

Эти пещеры были открыты очень поздно. Впервые их описал некий энтузиаст-иезуит перед Первой мировой войной, а опубликованы его описания были перед Второй. То есть в историю искусств это не вошло, и поэтому это воспринимается — по крайней мере, в России — сквозь трактат «Иконостас» Павла Флоренского, через Серебряный век. Из-за этого мы видим связанность этих росписей с привычным нам литургическим действием куда больше, чем с вещами, о которых мы знаем давно. Просто потому, что нет старой традиции описания.

Каппадокийские фрески описываются нашими современниками через призму их актуальных представлений о том, что такое храм. И даже если это описание насквозь мифологизировано, оно имеет не меньшее право на существование, чем представления других эпох. Никто не поймает нас на анахронизме, потому что мы не знаем, что было в голове художника, когда он создавал эти фрески. Письменных свидетельств о том времени нет в принципе. Есть только то, что видим мы, люди, дожившие до ХХI века.