«Вы к Алексею Сергеевичу? Это человек легендарный», — улыбается охранник на входе. в Звездном городке действительно живая легенда, и сразу по двум причинам. Во-первых, это последний оставшийся в живых член экипажа «Бурана». А во-вторых, даже пережив авиакатастрофу и потеряв ноги, Алексей Сергеевич в свои 72 года продолжает работать инструктором на авиационных тренажерах.

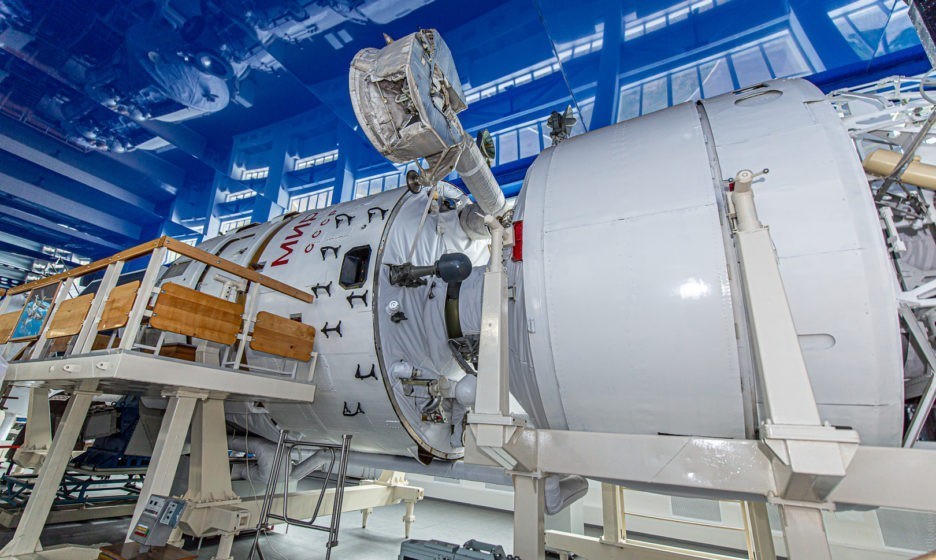

Бронзовый Гагарин в холле, портреты космонавтов на стенах — мы входим в огромный музейный зал с полномасштабным макетом станции «Мир». Вокруг толкутся экскурсанты. А за неприметной дверью слева вотчина Алексея Сергеевича. Тренажер позволяет попробовать себя в роли пилота Boeing-737. На экранах, заменяющих окна кабины, довольно точная копия аэропорта Адлер. Чаще всего тут летают за дополнительную плату приехавшие на экскурсию школьники, но иногда заходят вспомнить летные навыки и настоящие космонавты.

— Раньше ведь все космонавты были из летчиков и частенько заходили ко мне полетать. Теперь многие из них и управлять самолетом не умеют, — рассказывает Бородай.

— А вообще управлять самолетом — это как? На машину похоже?

— Управление принципиально отличается тем, что у машины только колеса поворачиваются, а на самолете, чтобы, например, развернуться налево, надо и крен влево сделать. Когда пацан в 18 лет только начинает летать, ему надо понять, что разворот всегда связан с кренением, приходится перед каждым поворотом об этом задумываться. А буквально месяц полетаешь, и уже на автомате все делаешь. Это как ездить на велосипеде: один раз научился и больше не разучишься никогда.

— Вы, наверное, с детства хотели стать летчиком?

— Над моей родной деревней Бородаевкой Волгоградской области высоко-высоко в небе летали реактивные истребители, белый след оставляли в небе. А иногда как бабахнет! Я потом уже узнал, что это курсанты Качинского училища на МиГ-21 летают на сверхзвуковых скоростях. А на сверхзвуке ударная волна идет по местности. Но это было что-то невероятное для меня, необыкновенные люди какие-то летают. Я даже мечтать о таком не мог. Вот кукурузник — это мне понятно. Кукурузник — это был первый самолет, который я увидел вблизи.

— Как это было?

— Моя бабушка была верующая и поехала в церковь в райцентр за 25 км на какой-то летний церковный праздник. Меня взяла с собой, было мне лет семь-восемь, она в церковь, а я рядом крутился. И вдруг прямо на моих глазах на пустырь возле церкви садится кукурузник. Я легковых машин-то на тот момент никогда еще не видел. А тут вдруг самолет! Все сбежались смотреть. Летчики выходят, фуражки с галунами. Люди на них восторженным взглядом смотрят. Все это мне запало в душу. Запомнил я это состояние своей души, когда к самолету подбежал, когда его трогал, заглядывал внутрь. Потом я много читал про авиацию. Любимые книжки были про шпионов, про партизан и про летчиков.

— Вас-то бабушка крестила?

— Батя у меня был партийный, еще в войну в 1943 году в партию вступил. Поэтому бабушка крестила меня тайком от него. Но религиозным человеком я так и не стал. К сожалению, был пионер, был коммунист, от церкви отученный. Всем нам в голову это вдолбили. Трудно так: вчера я был атеист, а сегодня уже верующий. Хожу иногда в церковь, но редко.

— Что у вас была за семья?

— Отец работал комбайнером-трактористом, мама — продавщицей, она рано умерла от пневмонии. Дед был крепкий мужик. На них с бабушкой все хозяйство держалось. Так что я был освобожден от многих крестьянских работ. В школу ходил и спортом занимался.

После школы меня чуть не приняли в летное училище в Красном Куте, но в тот год медкомиссию не прошел. Наверное, даже хорошо, что так вышло. Выучился бы я на кукурузнике летать, стал бы гражданским летчиком. А это одна и та же работа из пункта А в пункт Б. Взлетел, довез пассажиров или грузы, сел. А я и по призванию и по образованию истребитель, хотя летал на всех типах самолетов. Тут все гораздо интереснее: и сложный пилотаж, и групповая слетанность, бомбометание, ракеты, воздушные бои.

Поначалу я пошел на завод котлочистом, называлось это, правда, культурнее — «зольщик». Как-то вечером возвращаюсь домой, а на столе лежит повестка в военкомат. Прихожу. Народу полно, все такие, как я, пацаны 18-летние.

Вызывают к майору, а он мне с порога: так, на летчика хочешь учиться? Точно хочешь? Оказалось, всех нас на летчиков брали.

С чего началось: Хрущев разогнал авиацию, мол, ракетами всех закидаем. Поэтому в середине 1960-х в стране образовался дефицит летного состава. А после арабо-израильского конфликта стало понятно, что без авиации в локальных войнах нет победы. И давай срочно создавать новые училища, спешно готовить летчиков через аэроклубы ДОСААФ.

Об аварии и возможной смерти я никогда не думал

— Вас, значит, тоже через аэроклуб готовили?

— Да. Но я сразу вспомнил, что и Гагарин учился летать в аэроклубе. Два года я учился параллельно с работой на заводе. Увлекся, мне понравилось летать: петли, полупетли, перевороты. Меня хвалили. Потом экстерном закончил Качинское училище. И на выпуске получил специальность не «летчик-инженер», как те, кто четыре года в училище ходили, а «пилот-техник». Нам давали младших лейтенантов, которых нигде больше не было. Иногда, особенно в темноте, нас с нашей одной звездой на погонах принимали за майоров и честь отдавали, поэтому нас в шутку называли «ночными майорами».

— Так вы и стали военным. А вы по складу характера скорее военный или мирный человек?

— Я прослужил в военной авиации с 1969 до 1994 года. Но нас не учили ненавидеть врага. Нас учили приемам воздушных боев, военному применению самолетов. Стреляешь, бомбишь, перехваты делаешь, отрабатываешь воздушные бои. Надо было бы воевать, я бы воевал. А так, спаси и сохрани, не довелось. Хотя один раз едва не дошло до боевого применения.

— Как это было?

— Я попал служить сначала в Германию, а потом — на Дальний Восток, к 1976 году уже стал командиром эскадрильи. Август месяц, вдруг прилетает полковник или генерал и говорит: «Завтра китайцы военные действия могут начать, в излучине реки Уссури они концентрируются, что-то там назревает. Вам надо быть готовыми завтра в 4 часа утра нанести удар по этому месту». Боевые действия!

И вот мы в дежурном звене сидим, экипажи четырех МиГ-27, истребителей-бомбардировщиков. Какой там сон, когда ждешь звонок и по звонку с командного пункта мы должны занять места в машинах. А телефон, как назло, все время трезвонит: жены, звонят аэродромным техникам по каким-то своим делам. Я не выдержал, набрал на КП: «Все, мы отключаем телефон, спать невозможно. Если что, солдата присылайте». Тем не менее, ночь закончилась благополучно, и нам дали отбой. Вскоре после этого я поехал в отпуск и узнал, как перевестись в летчики-испытатели.

— Почему вы решили уйти из боевой части?

— Дело в том, что у меня назревала хорошая перспектива идти по командной линии. В 28 лет еще капитаном меня назначили на подполковничью должность — командиром эскадрильи. Я должен был через год в академию поступать. А это куча административной работы, за бойцов отвечать. Совсем не то, чем мне хотелось заниматься.

— Как вообще принимали в летчики-испытатели?

— Надо было сдать экзамен: аэродинамику, устройство самолета, на котором летал. На тот момент это был МиГ-27. С тех пор мне довелось полетать на 36 разных типах машин, а если с разными модификациями, то 53. И даже на самолетах, сделанных в единственном экземпляре: на самолете — аналоге «Бурана» и на «Мрии» — самом большом самолете в мире, с «Бураном» на спине. Но не надо думать, что каждый полет у испытателя на новом типе самолета. Основная масса летно-испытательной работы — это какая-нибудь доводка. Самолет уже давно в эксплуатации, а тут что-то новое придумали: вооружение, оборудование прицельное, двигатели другие, к двигателям какие-то усовершенствования. И их надо проверить на всех режимах.

Приведу пример. На МиГ-23 есть такая противопомпажная система. Что такое помпаж? Это неустойчивая работа двигателя, она возникает, когда летчик пускает ракету и возмущенная струя воздуха попадает в двигатель. Начинается срыв воздушного потока с лопаток турбины, обороты падают, а температура растет. А на каждом самолете есть красная метка на температурной шкале. Если стрелка зашла за эту черту, то двигатель подлежит снятию с эксплуатации. И вот, пока перегрева не произошло, должна сработать противопомпажная система, отсечь топливо, чтобы сбросить температуру. Мне поручили испытать новую такую систему.

Я пускаю мощную ракету, вхожу в вихревой поток за ракетой и вижу: начинается помпаж. Жду, сейчас сработает система, а она не срабатывает. Температура растет, обороты падают. И я буквально в последний момент за пару миллиметров от красной метки выключаю двигатель. Потом на земле снимают показатели, а разработчик системы заявляет: «Летчик слишком рано выключил двигатель». Дескать, это мандраж у меня такой был. Но я-то понимаю, что дело не во мне, а в системе.

Запланировали меня снова назавтра с нею лететь. Я плохо спал в ту ночь, потому что понимал: еще чуть-чуть, и спалю двигатель. А он миллионы рублей стоит. Испереживался весь. С этими мыслями и полетел. Ну, выпустил ракету, вошел в струю. Начался помпаж. Сижу на стреме. Температура дошла до того места на шкале, докуда вчера доходила. Еще я долю секунды выждал и все-таки выключаю двигатель. И вот, когда рычаг уже шел на выключение, у меня промелькнула лампочка «перегрев». Ну, елки-палки! Естественно, настроение падает. Но к вечеру мне сообщили, что посмотрели лопатки турбин и генеральный конструктор двигателя допустил его к дальнейшей эксплуатации. Фуу, у меня отлегло.

— То есть вы переживали за самолет больше, чем за самого себя?

— Естественно, это ж престиж летчика-испытателя. Зачастую меня спрашивают: слушай, а не страшно было летать? Но ведь если я пришел сознательно, если понимаю, что это более сложная, более опасная работа, я уже морально к ней подготовлен. Не страшно, конечно.

Страшно, когда тебя назначают, а ты думаешь: справлюсь ли я, не подведу ли. Вот такое первые годы было обязательно. Страх не справиться. А об аварии, о возможной смерти я никогда не думал.

Все зависело от меня, а в себе я был всегда уверен. Ну а ту противопомпажную систему потом довели до ума. Но я с ней уже не летал, потому что меня перевели на Чкаловский на испытания «Бурана».

«Претензии к здоровью имеешь? Записываю на космический самолет»

— Как вы попали в команду этого проекта?

— В 1978 году, в декабре, в Ахтубинском испытательном центре нам объявили, что набирают испытателей не ниже 2-го класса на космический самолет (слова «Буран» тогда никто не знал). Так как я проработал летчиком-испытателем всего год, у меня был 3-й класс, и я это сообщение пропустил мимо ушей. И тут вызывают меня к командиру А.Д.Иванову. А за благодарностями он не вызывал никогда. Гадаю, за что ж тогда меня ругать будут. И тут он с порога спрашивает: «Претензии к своему здоровью имеешь? Если нет, то записываю на космический самолет. А насчет класса не волнуйся. Пока эта штуковина полетит, ты еще заслуженным станешь».

— «Буран» ведь взлетал на ракете, а садился автоматически. Зачем ему вообще нужны были летчики-испытатели?

— Это правда, американцы сажали свой шаттл в ручном режиме, а мы наш «Буран» — в автоматическом. Потому что посчитано было, что только 20% летных происшествий происходит из-за отказа авиационной техники, а причина остальных — человеческий фактор. Но программу нужно было как-то научить садиться. Это и была главная функция летчиков-испытателей. Программисты анализировали, как заходят на посадку и садятся опытные летчики, и на этом основании строили идеальный алгоритм. Для этого было проведено более ста посадок на Ту-154ЛЛ и потом еще 24 полета на самолете-аналоге.

— Что это были за самолеты такие?

— «Буран» должен был заходить на посадку под непривычно крутым углом — 19 градусов. Стали искать какой-то аналог Бурана, близкий ему по аэродинамическому качеству (это характеристика, означающая способность самолета планировать с высоты 1 км), на котором можно было бы это отработать. Первым вариантом стал бомбардировщик Ту-22М-2, можно было достичь похожих характеристик, если лететь с открытыми бомболюками. Но потом оказалось, что еще лучше подходит пассажирский Ту-154-М, если лететь с включенным реверсом.

Двигатели на реверс обычно включают после посадки, я уж не знаю, кому пришла в голову идея сделать это в воздухе, на высоте 10 км. Но получилось то, что нужно. Тут, чтобы не потерять скорость и не свалиться, надо круто снижаться. Как на машине с горы катишься. Конечно, самолет для этого пришлось модернизировать: укрепить хвост, шасси. Так и получился Ту-154ЛЛ, то есть «Летающая лаборатория». А уже потом сделали практически полный аналог «Бурана» для атмосферного полета, он назывался БТС, Большой транспортный самолет. Я впервые полетел на нем 22 ноября 1987-го, за год до первого и единственного полета «Бурана» в космос. Нас было шесть человек, летавших на БТС. И я последний в живых остался.

— Не страшно было лететь в таком необычном режиме?

— Я тоже опасался, как я буду садиться под 19 градусов, смогу ли все правильно сделать. Но нам же не сразу сказали: вот тебе «Буран», лети. Сначала был сделан пилотажно-динамический стенд-тренажер на НПО «Молния», где проектировали «Буран». Мы попробовали летать на нем, оказалось, ничего страшного.

— После того, как «Буран» научился садиться сам, вы уже были не нужны?

— Нет, у нас было еще две задачи. Во-первых, надо было проверить наземную посадочную систему, которая посылала «Бурану» сигналы с земли. Она начинала работать в 20 км от посадочной полосы, наш бортовой компьютер принимал эти сигналы и корректировал траекторию. Ее проверкой мы и занимались во время наших полетов на самолете-аналоге. Наконец, пилоты должны были совершить вместе с «Бураном» первые несколько полетов в космос и посадок, чтобы в случае чего переключить управление на себя.

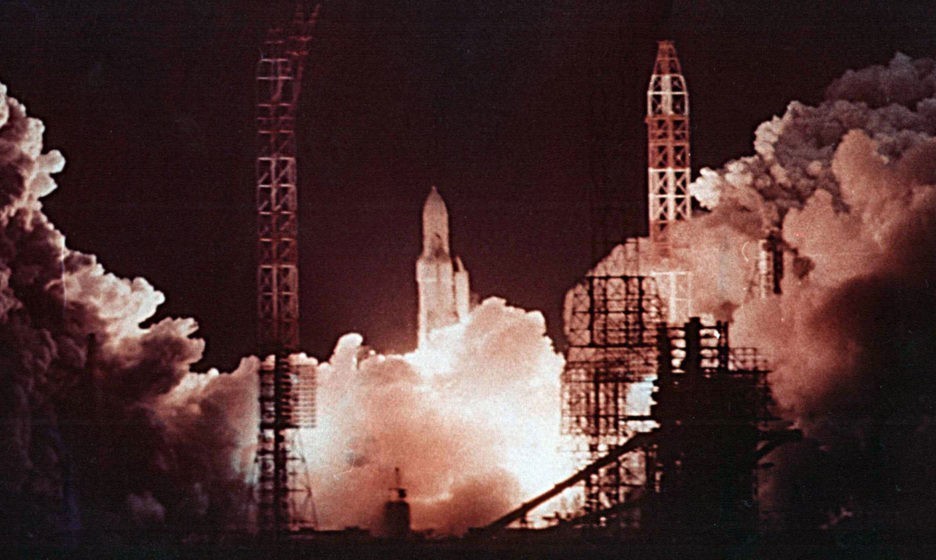

— Но в первый полет «Буран» все-таки полетел без экипажа. Вы наблюдали?

— Я сидел в Королеве в Центре управления полетами. Народу в зале полно. Все показывают на экране. Смотрю, ракета полетела. И тут же несколько человек в зале встают и начинают обниматься и целоваться. Потом набрала высоту — другая группа встает обниматься. Я сначала не понимал, в чем тут дело. А оказывается, это каждый за какой-то свой участок отвечает. Когда «Буран» заходил на посадку, ему ввели одни данные о погоде, а потом, в районе аэродрома, он получил от наземной системы другие данные и сам решил изменить траекторию, зайти на посадку с другой стороны. Все прошло блестяще.

А потом Горбачев договорился с Рейганом и закрыл «Буран». В 1992 году нам просто объявили: «Проект «Буран» закрыт, товарищи».

Два летчика там погибли, а я остался без ног

— Так вы в космос и не полетели…

— Я хотел лететь на «Союзе». Я ведь имел звание командира группы космонавтов-испытателей и прошел всю положенную общекосмическую подготовку. Например, нас сбрасывали в капсуле в тундру, в море и в пустыню, и мы должны были отрабатывать там навыки выживания. Но весь график запусков «Союзов» был тогда расписан на три года вперед, а мне уже 46 лет было. Новых военных самолетов тоже в то время не испытывали.

Поэтому я уволился и уже в 1994 году стал летать в «Аэрофлоте» командиром грузового «Руслана». Когда начинал, мне интересно было по миру полетать. Сяду в кабину, радиообмен иностранных летчиков послушаю. И платили, кстати, очень хорошо. Мы получали 2-3 тысячи долларов в месяц. Иногда специальный человек летел с нами и прямо из чемодана пачки долларов вынимал.

— На «Руслане» вы и попали в аварию?

— Дело было так: султан Брунея купил в Дубае автомобили. И мы должны были их ему отвезти. Из Москвы отправились пустыми в Турин, оттуда должны были взять груз и лететь в Дубай, а там эти автомобили взять. Но при посадке в Турине мы и разбились. Странно, конечно, получилось. Я всю жизнь пролетал на истребителях, которые вроде менее надежными считаются. А ноги потерял на большом и надежном самолете.

Если честно, мне всегда больше нравилось одному летать. А в коллективе то один отвлекает вопросами, то другой. Хотя в тот раз, конечно, сошлось сразу несколько факторов. Люди были усталые, потому что накануне в Чкаловском не было керосина и мы целый день прождали. В Турине стояла низкая облачность. И взлетно-посадочную полосу там закрыли на треть из-за ремонта. Когда мы не смогли на нее сесть и я дал команду уйти на второй круг, второй пилот ошибся из-за конструктивного недостатка в управлении двигателями самолета, и двигатели не вышли на взлетный режим. А там уже большие дома начались. Я начал отворачивать, увидел кукурузное поле. Вроде отвернул, но размах крыла был большой, я зацепился за что-то и рухнул. Потом какой-то итальянец, когда я в больнице лежал, принес мне початок кукурузы: «Вот, вытащили из шасси вашего самолета, это вам на память». Да у меня память и так на всю жизнь. Два летчика там погибли, а я остался без ног.

— Писали, что вы в последний момент от школы отвернули, это правда?

— Когда меня уже увозили из Италии, вдруг как-то пробрались ко мне два местных корреспондента.

И начали расспрашивать, правда ли, что я от школы самолет отворачивал. Я тогда честно сказал, что если бы там был курятник, то я бы от него тоже отворачивал, чтобы не допустить столкновения.

— Как тут не вспомнить недавнюю посадку на кукурузном поле в Жуковском.

— Могу сказать одно: молодцы ребята. Мне уже здесь на работе люди говорили: слушай, ну дали им Героев России, это, мол, обесценивание звания. Я на это так отвечаю. Если бы там не было пассажиров, то посадить пустой самолет не проблема. С точки зрения летчика-испытателя, тут дело несложное: самолет пустой, легкий, отказали оба двигателя и есть куда сесть — вот оно, кукурузное поле. Но тут-то за спиной было 230 пассажиров. Летчики хоть и простую задачу выполнили, но не растерялись, действовали согласованно, и главное — люди все живы. Вот за что надо Героев давать.

— Как вы себя чувствовали после аварии?

— Когда очнулся, смотрю: нет правой ноги ниже колена, левое колено раздроблено. Ко мне в больницу каждый день приходила Ирина Федорова, дочь офтальмолога Федорова, она владела в Италии глазным центром. Она и нашла профессора, мировую величину, который мне колено собрал. Сделали операцию, привезли в палату.

И вот у меня спрашивают итальянцы: «Вы летать будете?» Думаю: очумели, что ли, какой полет, если я инвалид! А у них, оказывается, есть такой пилот, без ноги летает. Я-то сразу знал, что меня не допустят наши врачи, у нас другая психология. Но я тогда сразу воспрянул духом, раз люди летают без ноги.

Профессор, правда, больше ни разу ко мне в палату не зашел. А температура с каждым днем растет. Понятно, что нагноение началось. И никто ничего не делает. Я потребовал отвезти меня в Россию. Тут уже в госпитале врачи переглядываются — дело дрянь, сгнило колено. Пришлось ампутировать.

— Трудно было снова научиться ходить?

— Я как инвалидом стал, сказал себе одно — пить не начну. Я ведь помнил с детства этих инвалидов у пивных ларьков, которым все наливали. Ходить поначалу тяжело было, но заставлять себя не пришлось. Наоборот, меня тянуло. Ходил, пока не надоест, пока не устану, и со временем привык. Я вычитал где-то в медицинской газете, что для людей в возрасте лучшая зарядка — это ходьба. Никаких тяжестей, подтягиваний, ходить надо. Шагомера у меня нет, но километра полтора в день я прохожу, да еще здесь на работе хожу.

— Почему на пенсию не уходите?

— Мне до сих пор не верится, что мне уже за 70. Услышу: кому-то 70 лет, думаю: «О, старик». А потом думаю: да мне самому уже столько. Восприятие жизни у меня такое же, как в 40 лет. Разве что на женщин стал поменьше поглядывать, но поглядываю.

— Но при этом вы семьянин?

— У нас с моей женой Светланой Ивановной в этом году будет 50 лет совместной жизни. Мы с ней из одной местности, в одной школе учились, только она на класс младше. Я из деревни Бородаевки. А у нее в трех километрах от моего село Лемешкино, бывший районный центр. До пятого класса я учился в своей деревне, а в пятый пошел в Лемешкино. Познакомился с ней, будучи уже в классе десятом.

Потом я уехал в Волгоград на завод, а она поступила в Балашовский пединститут. Мы переписывались. Я закончил Качинское училище, получил назначение в Германию. И мы к тому времени как раз и поженились. Она работала учительницей физики и математики. Зачастую у офицеров жена или учитель, или медик. С такой работой в любом гарнизоне можно устроиться.

— Наверное, тревожно быть женой летчика-испытателя?

— Я ведь ей не все говорил про испытания. Что же я все буду рассказывать? Чтобы она волновалась? Тем более, она привыкла постепенно, что летает муж. Жены летчиков вообще поспокойнее других будут.

Детей у нас двое, сын и дочь. Дочери 48, внучке Саше 26 — замуж в том году вышла. И сын есть, ему 40 лет. Но ни одного летчика в нашей семье больше не было. Ни до меня, ни после.

Текст: Никита Аронов

Верстка: Артем Левченко