«Натюрморт как изображение Евхаристии»

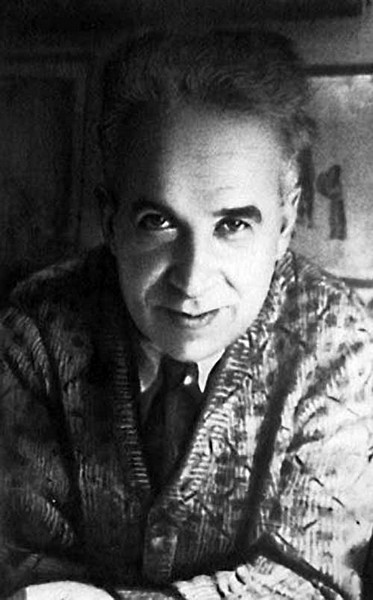

Лилия Николаевна Ратнер – известный художник-график. Автор множества иллюстрированных книг для детей и взрослых, участник многих выставок, в том числе знаменитых – «Авангардисты на Коммунистической» (1961 год) и выставки в Манеже, разгромленной Хрущевым, за что была исключена из Союза художников (после отставки Хрущева восстановлена).

Участник многих международных выставок: в Монреале, в Осаке, Нью-Дели, биеннале графики в Брно. В 1989 году состоялась ее персональная выставка в Вашингтоне.

Награждена международным дипломом за иллюстрации к повести Ф.М. Достоевского «Неточка Незванова» на конкурсе в Лейпциге, посвященном 150-летию со дня рождения великого русского писателя. Начала работать над графической серией «Пророки» в конце 1990-х годов и продолжает до сих пор.

Лилия Ратнер – автор сборника эссе об изобразительном искусстве «В поисках смысла красоты», изданного в 2008 году Общедоступным Православным университетом, основанным протоиереем Александром Менем, где Лилия Ратнер читает курс «Искусство и христианство».

Сегодняшнюю лекцию я назвала «Натюрморт как изображение Евхаристии». А во всех искусствоведческих книгах искусствоведы всего мира обозначали эти картины всегда только как «десерты» и объясняли (особенно наши, отечественные, советские), что это как бы завтрак нового класса. Вот возник класс буржуазии, и вот они показывают, как они красиво живут. Вот это их завтрак.

Но у меня в какой-то момент возникло сомнение. Во-первых, я знаю, что в это время и еще долго спустя, вплоть до XIX века, каждое изображение было не случайно, абсолютно все изображения были символическими. Кроме того, почти во всех натюрмортах есть изображение часов. Здесь тоже, видите, часы в углу. Часы — или механические, или песочные, но обязательно часы. А часы — это напоминание о том, что жизнь быстротечна. Значит, и все остальное напоминает нам о чем-то другом, дает нам возможность уйти от этих реалий, от того, что нам просто хотелось есть, глядя на эти картины, или завидовать этим буржуа, которые так замечательно завтракают.

Заметьте, что на натюрмортах никогда не изображается персонаж, никогда нет человека. И никогда нет источника света. Не изображен фон, нет ни части интерьера, допустим, ни какой-нибудь картинки, висящей на стене. Композиция повторяется из картины в картину, лишь постепенно меняясь. Вместе с тем и невозможно определить время создания, часто художников разделяет большой отрезок времени, почти сто лет, например, и все равно остается эта же самая композиция. Обязательно вино, обязательно рыба и обязательно хлеб. Когда я начала это все разгадывать, я очень скоро нашла объяснение частям — действующим лицам, хотела сказать, — этого натюрморта.

Теперь я расскажу вам, как я это постепенно открывала. Господь оставил нам две книги — книгу Писания и книгу Творения. Библия полна указаний на красоту сотворенного мира. В Евангелии от Матфея так сказано, например: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» Потом вспомните, например, описание скинии, где хранится Ковчег Завета, скрижали, данные Богом на горе Синай Моисею, это поистине каталог декоративно-прикладного искусства. Несколько страниц книги Исхода занимают подробнейшие описания скинии, где Ковчег хранится, и не только скинии самой, но стола для хлебов предложения, золотого светильника, завесы, медного жертвенника. Все описано со скрупулезной подробностью в книге Исход (Исх: 25, 26, 27). Таково же описание Храма, царского дворца. Вообще мир Библии наполнен предметами. Человек пал через яблоко, как вы знаете, а через хлеб и вино, претворенные в Тело и Кровь Христовы, он обретает спасение. Так что для нас предметы этого мира, нашего быта полны смысла, полны глубокой жизни.

Сознание древних людей наделяло мир предметов человеческими свойствами, одухотворяло материальное, очеловечивало нечеловеческое. В сказках вещи оживают, ощущаются как добрые или хищные. Желание материализовать чудо свойственно вообще человеку, и тем более человеку-художнику.

Натюрморт — это особый жанр, где вещи говорят, общаются между собой и с нами. Мы узнаем от них о художнике, их творце, и через это о его и нашем Творце. Общение с произведением искусства — это всегда диалог автора со зрителем. Произведение искусства потому и интересно, что с помощью художника персонаж раскрывает свою душу, приглашая нас к ответной исповеди. Когда смотришь со стороны на людей, которые созерцают на выставке где-нибудь картину, это видно. Лица людей необыкновенно одухотворены, они сами этого не замечают, они, может быть, даже не очень понимают, на что смотрят, но вот это усилие, это желание начать общаться всегда отражается на их лицах.

Искусство учит людей воспринимать мир как ценность, учит видеть и понимать мир, любить его, а значит, общаться с ним, как с другом. Оно может цветом, линией, ритмом выразить то, что неподвластно речи. Рисовать человек начал задолго до того, как научился писать, и даже задолго до того, как научился говорить. Почему-то потребность изображать мир, общаться через изображение была заложена Богом в человеке очень давно. И зритель может, подобно Пигмалиону, превратившему изваянную им статую в живую девушку, увидеть в картине не краску, камень и дерево, а живые существа, подобные себе. Персонажи натюрморта могут исповедоваться перед нами, могут позволять читать их невысказанные мысли и чувства. В натюрморте вещь больше себя самой, так как художник относится к бытию, как к особой ценности, и это передается зрителю в процессе общения с произведением.

Возникновение жанра голландского натюрморта невозможно рассматривать иначе, чем в контексте духовного движения XVI века, способствовавшего кризису ренессансной культуры. Это когда-то было моим открытием. Теперь это, по-моему, стало уже общим местом. Сначала меня размазывали по стенке за это, а потом, через несколько лет, появилась выставка в Музее изобразительных искусств, где была подробная информация около каждого натюрморта. Там не говорилось, что это Евхаристия, но раскрывался символический смысл каждого предмета, изображенного на картине. Отсюда уже рукой подать было до истинного смысла.

Я уже сказала, что невозможно рассматривать возникновение этого жанра в Голландии иначе, чем в контексте протестантизма, причем кальвиновского толка, как наиболее характерного для Голландии. Реформация затронула не только церковную традицию, она перевернула всю жизнь голландского общества. «Порожденный протестантизмом индивидуализм привлек внимание к субъективным формам жизни, личности, природы и общества», — говорит Лосев.

Кальвин был представителем строгого, пуританского, аскетического протестантизма. Он признавал искусство одним из даров Божьих. Он знал слова святого Григория об изображениях как о книге для неграмотных. Но в своих трудах и проповедях Кальвин подчеркивал, что Дух Божий судил иначе. Он говорил: «Всему народу следует учиться читать. А узнавать Библию посредством изображений фривольно и оскорбительно для Бога». Вот почему-то ему так казалось. «Бог слишком возвышен для человека и человеческого глаза. Фантазия художника может лишь испортить Его безграничное совершенство». Это дошло до наших дней, и сейчас очень многие думают так же, запрещая художникам-христианам заниматься живописью и вообще изобразительным искусством.

Последователи Кальвина пошли еще дальше. Из церквей удалялись картины на религиозные темы. Искусству оставлялась лишь педагогическая задача — укрепление морали. Роль живописи в лучшем случае сводилась к катехизису. Искусство рассматривалось как второстепенное занятие, не касающееся существа веры, так как протестантская служба не нуждалась в чувственном обрамлении. Она более для слуха, чем для глаза. Однако вера охватывает всю деятельность человека. Религия освещала всю повседневную жизнь, и постепенно искусство все больше обособлялось от Церкви. Это ускорило его развитие. Раз Церковь не принимает искусства, то в нем развиваются светские тенденции. Картины из церкви как бы переселились в дома бюргеров. Но Бог продолжал говорить языком искусства. Именно это заставляло голландских художников с удивительным постоянством обращаться к жанру«stilleven» — это голландское название натюрморта, которое гораздо точнее выражает суть этого жанра.

Что такое натюрморт? Мертвая природа. «Stilleven» по-голландски — это тихая жизнь, и это гораздо точнее. Голландские живописцы, создавая свои «десерты», как их иногда называли, сохраняли почти неизменной композицию картины. Все предметы в них говорят, и они все символичны. Самые первые «stilleven» просты: хлеб, бокал вина, рыба (естественно, символ Иисуса Христа), нож (символ жертвы), лимон (это символ неутоленной жажды познания, жажды Бога), несколько орехов в скорлупе (это душа, скованная грехом), если эти орехи расколоты — значит, душа, освобожденная от греха, яблоко (напоминает о грехопадении). Все стоит чинно, словно в торжественном предстоянии. Иногда бокал упал, и вино пролилось — как бы жертва, мир побеждает.

Постепенно эти натюрморты стали наполняться богатством земным. Здесь еще вполне аскетический натюрморт, такой строгий — бокал, рыба, хлеб, все, больше нет ничего.

А дальше уже начинается, появляется богатство земное — какие-то серебряные, золоченые, перламутровые кубки, роскошные шелковые, ковровые скатерти. Постепенно простая снедь заменяется устрицами, ветчиной. Все написано с великолепной вещественностью. Такое полотно говорит о тщете человеческой жизни, о греховной любви к богатству земному. Так, голландские «stilleven» превратились в напоминание о двух мирах — о Тайной Вечери, дающей жизнь, и о Валтасаровом пире, ведущем в смерть. Таковы натюрморты Питера Класса, Вилема Хеды, Абрахама ван Бейерена, Вилема Кальфа. Это художники XVIвека и начала XVII-го, но часто встречается и разрыв в сто лет, а все равно изображается примерно тот же набор предметов.

Все предметы участвуют в некоем действе. Теплый свет пронизывает мглу, играя бликами на поверхностях стекла, на серебряных кубках, и все это — отблеск Царства Небесного. Мерцание рефлексов, горящие изнутри краски говорят о своеобразной, загадочной жизни, об освященной Богом жизни частного человека.

Все обращено к человеку, к человеческой личности. Это то, что обрел Запад с момента возникновения философии гуманизма, которая достигла невероятного расцвета в эпоху высокого Ренессанса, когда теоцентризм был заменен антропоцентризмом, когда вместо Бога центром мироздания стал человек. Но для голландского искусства и вообще для искусства северной Европы это было не совсем так. Для него гораздо больше значило личное общение человека с Богом. Здесь не было такого гордого превозношения человеческой личности перед Богом, как, скажем, у Леонардо да Винчи или у Микеланджело. Здесь продолжалась «тихая жизнь», тихое общение, тихий разговор частного человека в своем частном доме, то есть от Бога они все-таки ушли в частную жизнь. Вероятно, они посещали церкви. Но в целом они любили вот эту тишину своего собственного дома. Голландские дома уютны, соразмерны человеку, красивы. Голландские художники воспели простой домашний труд, их героини часто — горничная, или кухарка, или служанка, которая только что пришла с рынка. Это особое, теплое, человеческое отношение к жизни. Это удивительно, это только у «голландцев» есть, по-моему.

Как я уже сказала, почти всегда в натюрмортах прячутся часы. Часы говорят о том, что жизнь быстротечна. Эти замечательные, полные такой аппетитной снеди предметы призывают к наслаждению, но все-таки нужно помнить о том, что жизнь быстротечна, и нужно помнить о Боге.

Голландских художников XVII века часто называют «малыми голландцами». Обычно принято считать, что «малые» они потому, что писали картины маленького размера. Вот они, например, такого размера, немножко побольше. Но мне кажется, что не поэтому. Они именно те «малые», которым открылся Бог, утаив Себя от великих. От гордых, от горделивых Он утаился, а малым открылся, поэтому их быт так трогательно тепел и освещен. Бог благословляет простую жизнь, ее скромные радости, ее горести. И потому, хотя полумрак окружает предметы, откуда-то всегда просачивается золотистый луч света, который, как Божий свет, пронизывает мрак человеческой жизни.

Я уже говорила вам, что на натюрмортах никогда не изображен интерьер. Никогда нет стены, кресла или висящей на стене картины. Никогда нет окна, источник света непонятен, свет как бы возникает неизвестно откуда. Причем это живописцы, которые еще не знали Караваджо, его игры света и тени. Они уже по-своему это почувствовали. Отсюда, думаю, вырос Рембрандт с его игрой света и тени.

Давайте еще посмотрим на несколько голландских натюрмортов. Вот крабы появляются, это уже, конечно, излишество, уже о Евхаристии постепенно забываем, уже появляются в натюрмортах экзотические существа.

Посуда расписная, дорогая очень, ковровые скатерти. Простой пир, ведущий в жизнь, превращается в Валтасаров пир, ведущий в смерть, живописцы это и сами понимали. Сейчас вы увидите один натюрморт. Здесь уже появляются музыкальные инструменты, ноты, царит беспорядочная, богемная атмосфера.

Этот натюрморт называется «Суета сует».

Тут есть все, что человек любит: какие-то поэтические наброски на листах бумаги, музыкальные инструменты, все, чем он занят, и в центре — череп, то есть смерть. Вот это есть «суета сует и всяческая суета» — вот это они хорошо понимали. Вот так в конечном счете от Евхаристии мы перешли к тому, что в конце концов все умирает.

Теперь перейдем к фламандскому натюрморту. В отличие от Голландии, Фландрия оставалась католической, и натюрморт там приобрел совершенно неожиданный и совершенно другой смысл.

Во-первых, когда смотришь на это безумное изобилие, сначала оно кажется очень радостным: яркие краски, невероятное разнообразие и количество. Потом начинаешь замечать, что вся эта дичь мертва, вся эта дичь, по сути дела, убита. Господь поручил Адаму все живое хранить и землю возделывать, а человек вместо этого все живое убил. И это, по сути дела, пиршество смерти, пусть не человеческой, но все равно смерти. Все живое убито. Они называли это «лавки», просто лавки, магазинчики, в которых все это продается.

Это рыбная лавка, изобилие всего рыбного. И это все, что сделал человек, все, что он принес на землю. Был такой теоретик искусства во времена эпохи Возрождения Альберти, который так охарактеризовал человека: «Ты стал не земным, но и не небесным, тебе интересно все, что происходит кругом, но ты несешь с собой смерть, поэтому все живое на земле тебя начинает ненавидеть». Это грустный итог того, что в мир принес антропоцентризм. В этих мастерских, в этих лавках — разнообразие фруктов, овощей, дичи, рыбы, устриц, крабов. Добыча охотника — лань, кабан, заяц, лебедь… Все собрано в огромные груды. Все написано с чувственным восторгом. Не сразу понимаешь, что вся эта красота мертва, убита.

Эта тема — а именно то, что человек внес в гармонию мира смерть и свою разрушительную силу — звучит и в творчестве Якоба Иорданса, одного из лучших и крупнейших художников Фландрии XVII века. В его творчестве явственно торжествует Валтасаров пир, гипертрофия материального, раблезианство плотского бытия. Вместе с тем фламандские художники как бы уничтожают грань между живой и неживой природой, обнаруживая постоянное превращение одной в другую, уравнивая их в правах.

Итак, натюрморты XVII века — это не тихая жизнь, а суровая духовная битва, где добро борется со злом, тьма со светом, жизнь со смертью, где глазу зрителя открывается невидимая душа вещей, и он призывается вспомнить о «невидимой брани» в собственной душе.

В дальнейшем развитие жанра натюрморта пошло по пути все большего обмирщения. Натюрморт перестал быть сакральным, перестал быть иконой. Культура все дальше отходила от Церкви, своей матери, и в конце концов к XX веку перестала быть религиозно вдохновляема. Натюрморт стал сначала игрой, потом выражением психологических задач, затем литературным или пластическим упражнением.

В XX веке многие художники сделали натюрморт знаменем своих материалистических идей. Футуристы, например, говорили так: «Скорбь человека — не более чем скорбь электролампы». Вот такая женщина на кухне — тоже любимое изображение фламандских и голландских художников. Вот «Мясная лавка».

Теперь надо посмотреть современные натюрморты, XX век. Трубы, металл, картон, газеты, консервные банки, бутылки и т.д., словом — все вещи, весь шум современной цивилизации с ее помойками, грязью, а также с ее упоением научно-техническим прогрессом как бы стали персонажами натюрморта.

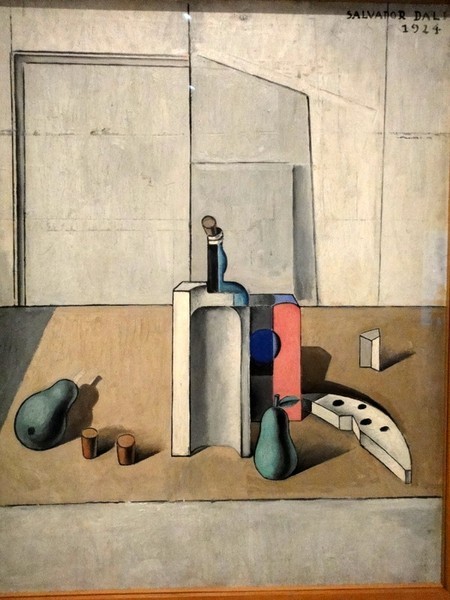

Вот такой фантастический натюрморт Дали, например. Дали превращает живые натуральные предметы в какие-то фантастические сюрреалистические действа: все течет, все плывет, все твердое тает. Это тоже Дали, видите, как все теряет свою истинную структуру.

Но и в XX веке были художники, которые отдали дань жанру натюрморта, и их жанр хочется назвать «stilleven». Таков, например, итальянский художник Джорджо Моранди, чьи бутылки и кухонная утварь полны гуманных чувств и сострадания к их владельцам. Их натюрморты наполнены живой жизнью. Предметы в них одушевлены и добры. Кажется, что они решают за нас какие-то наши насущные проблемы. Они полны тревоги и заботы о заблудшем человечестве. Вот это первый натюрморт Моранди, когда он только начинал.

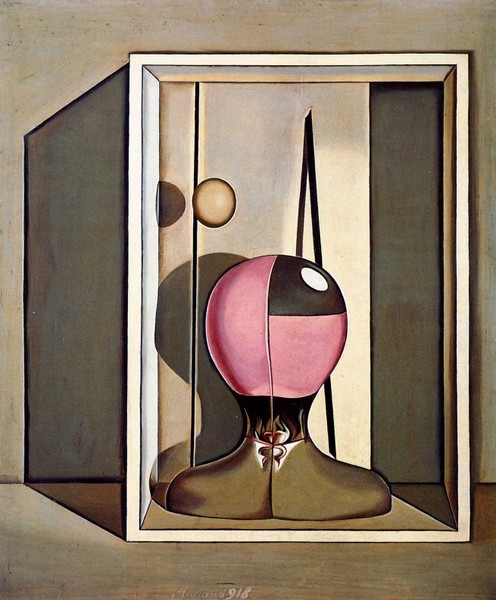

Тогда он отдавал дань сюрреализму, вот это — подражание такому художнику-сюрреалисту де Кирико, но долго он этим не занимался. На самом деле его гораздо больше привлекало совсем другое — именно тихая жизнь вещей.

Вот, смотрите, здесь вещи разложены, расставлены, демонстрируют себя, и вместе с тем ощущается какая-то таинственная загадочность в тихом полумраке, в котором они пребывают. Когда смотришь Моранди, то невольно думаешь: что такое художник? Почему это существо, бесспорно более тонкое и чувствительное, чем рядовой обыватель, отдает все силы, посвящает всю свою жизнь изображению таких невинных предметов, как цветы, яблоки, деревья? Проходят жестокие войны, революции, мир претерпевает страшные бедствия, катастрофы, а эти странные существа как бы не замечают всего этого. Кровавая и героическая история человечества как будто оставляет художников, самых великих, самых восприимчивых, к этому равнодушными.

Эрве Базен, французский писатель, писал: «Во время войны 1780 года Сезанн писал яблоки. Во время войны 1914 года Ренуар писал цветы, обнаженных женщин, а Пикассо работал над композициями кубистических натюрмортов из трубок и ваз для фруктов. Значит ли это, что художник — эгоист, остающийся глухим и слепым к трагедиям своего времени? Конечно, нет, иначе почему эти люди с фанатичным упорством покрывают краской холсты, бумагу, режут по металлу, вырывают из мрамора скульптуры, часто жертвуют благополучием семьи, самих себя, своей жизнью, своим рассудком. Способность восхититься красотой, казалось бы, ненужных и бесполезных предметов, таких как крылья бабочки, лепестки цветка, перламутровая раковина, жила в человеке всегда». Не будучи призванным отразить непосредственно то или иное событие, художник заново открывает нам мир, мир, который кажется хорошо знакомым. Например, мы без конца открываем античность, казалось бы, бесконечно далекую от современного стремительного и быстро меняющегося мира, каждая эпоха заново открывает ее для себя. Не потому ли, что античные греки впервые поняли, что мир создан по законам гармонии и порядка, свободы и красоты? Время от времени искусство этого народа заставляет нас восхититься великим замыслом Творца. Художник любой эпохи взрывает изнутри общепринятое и возвращает нам его измененным и обновленным, очищенным от случайного и преходящего. Здесь неважно, каким он видит мир: конкретным, реальным или абстрактным. Нам важна сама способность творца выражать свои и наши чувства, исповедоваться перед нами и заставлять нас исповедоваться перед ним.

Сюжет картины играет тут далеко не самую важную роль. Живопись воздействует на глаз, как музыка на слух, — пятнами цвета, ритмами линий, тишиной, паузами пространства. Живопись не служит никакой идее, она сама есть отражение любой идеи во внутреннем мире человека. Этот внутренней мир обладает гораздо более мощной реальностью, чем реальность внешняя. Иными словами, художник всегда революционер, он разрушает общепринятые нормы, сам того не желая. Он изображает свое ощущение, возникшее под влиянием этого внешнего мира.

Джорджо Моранди родился в Болонье в 1890 году. Прожил всю жизнь в Италии, пережил все ужасы XXвека, видел Первую мировую войну, возникновение, развитие и крушение фашистской диктатуры, воцарение в искусстве футуризма с его пафосом разрушения, недолго, но глубоко был увлечен в раннем периоде своего творчества Сезанном, Андре Дереном, Пикассо, Руссо. Отдал дань увлечению сюрреализмом (мы видели это только в его натюрморте). Но, когда он познакомился с творчеством Матисса и Сезанна, он выбрал их, а не футуристов. В творчестве Моранди поражает верность традициям любви ко всему сущему, свойственная лучшим творцам мировой культуры, что не часто встречается в жестоком XX веке.

В начале века, а точнее — в его первом десятилетии, Моранди выступает как последователь импрессионистов, а также течения «Югендштиль» и болонской школы «Флореаль».

Таковы его ранние прозрачные пейзажи 1910–1913 гг.

В них итальянская природа, представлявшаяся как южная, яркая, контрастная, является неожиданной в тонкой своей монохромности. Некоторое время он был близок и с кубистами. В 1915 г. призывается в армию, но там тяжело заболевает, его комиссуют, и он снова дома. Начинаются годы размышлений. От этого периода сохранилось мало работ — он очень многое уничтожил.

1918–1919 гг. называют «метафизическими» в творчестве Моранди. Он пытается выйти за пределы присущего ему конкретного видения, переживает влияние сюрреализма в лице де Кирико. Мы видели этот холодный безликий манекен, у него есть еще несколько таких натюрмортов, застывших, как бы окаменевших.

Но он рано понял необходимость совмещать современность и традицию. Чтобы глубже узнать итальянскую классику, он едет во Флоренцию и тщательно изучает творчество Джотто, Мазаччо, Учелло, то есть художников раннего Возрождения. Несмотря на то, что время до 1916 года было наполнено несколько лихорадочными поисками нового, он всегда соответствовал самому себе. Строгость и дисциплина — его неотъемлемые качества всегда: и в юности, и в зрелом возрасте.

В появившихся в эти годы натюрмортах заметно умножение пространственных планов, осей композиции, некоторое усиление динамики, скрупулезная моделировка светотени. Его интересует поэзия, загадки, раскрытие внутренней ценности вещи.

«Именно обычные вещи оказывают влияние на наш дух. Они раскрывают высшие формы существования, чем занимается искусство. Вещи привычные, родные, на них мы смотрим и не видим» — этот тезис Маринетти из его «Метафизики простых вещей» явно был близок Моранди.

В XX веке появляются натюрморты, где мы видим хорошо знакомого нам Моранди: кухонный стол, бутылка, горшок, яблоко. Гамма теплая, коричневато-серая.

Предметы расставлены симметрично с почти равными интервалами. Они как будто демонстрируют себя, смиренно и кротко. Вещи проработаны не слишком детально, но все же довольно подробно. Затем в натюрмортах появляются новые ноты: монументальность и плотность. На золотисто-коричневом фоне группа предметов почти силуэтна и напоминает старинный замок, крепость. Колорит суров и сдержан. Предметы скупо моделированы, силуэты почти не расчленены.

Некоторые натюрморты этого периода вызывают в памяти великого Шардена, у которого почти уничтожена грань между живой и неживой природой и происходит постоянное превращение одной в другую. Невозможно пройти и мимо чудесных «Букетов», написанных в 1923–1924 гг. В них нет буйного цветения, зато есть что-то хрупкое, удивительно скромное, хочется сказать — «чеховское». Это букеты-воспоминания, букеты-новеллы.

1922 год — это другая стадия развития Моранди, художника и мыслителя. Ее можно назвать «погружением во внутренний пейзаж». Он чувствует себя исследователем микрокосмоса и поэтому одиноким. Но его сотоварищи в это время — Паскаль, Рембрандт, Бах, то есть он явно погружается в стихию христианства. Он ищет рисунка без сложностей, он верит в реальность искусства, которая противостоит экзистенциальной реальности, хотя многие считают искусство лишь информацией.

Натюрморт 1924 года в Миланском музее обладает той же отстраненностью и независимостью. Гамма еще более сурова и скупа.

Есть что-то эпическое, величественное и почти трагическое в этой группе простых вещей. Они живут своей таинственной, независимой от нас жизнью. Предметы помещены на авансцену, приближены к зрителю, почти к краю рамы. Они жмутся друг к другу в каком-то страхе и тревоге, обмениваясь неслышными нам репликами, совершенно не замечая нашего праздного любопытства. Вещи сбиты в плотную, монолитную группу, справа и слева ограниченную белыми бутылками, как бы конвоирующими эту встревоженную толпу. Ключом к этому периоду творчества может послужить автопортрет, написанный в 1925 г.

Молодой художник изобразил себя погруженным в глубокую задумчивость. Взгляд устремлен вовнутрь. Руки, держащие кисть и палитру, безвольно опущены на колени. Портрет овеян печалью. Серебристо-коричневая гамма усиливает состояние тишины и одиночества. Он одновременно и замкнут, и хочет открыть свой внутренний мир зрителю.

Глядя на натюрморты Моранди, на эти букеты, сопоставляя их с автопортретом, понимаешь, что мир предметов, казалось бы, неодушевленных, для Моранди есть мир живых людей. Они одухотворены и представляют собой не что иное, как изображение души художника, ушедшего в мир вещей, противопоставив себя ужасной действительности, фашистской действительности. Художника больше не интересует материальная сущность предмета, перед нами — изображение внутреннего мира автора, куда он уходит от невыносимой реальности. Интересно, что Моранди в этих натюрмортах бежит от всякой экзотики в выборе предметов. Это одни и те же бутылки, графины, чайники. Но их взаимодействие друг с другом, расположение в пространстве выражают драматические отношения автора с миром. Пространство постепенно как бы исчезает, предметы сбиваются в плотную толпу, которая вытесняет все пространство. Сами же предметы теряют объемность, становясь бесплотными. Перед зрителем уже почти абстракция, состоящая из черно-белых пятен, как на негативе. Это уже не предметы, а пустые места, сохраняющие силуэт бывшего когда-то чайника, кувшина, вазы. Зритель явственно ощущает распад, разрушение, развеществление мира.

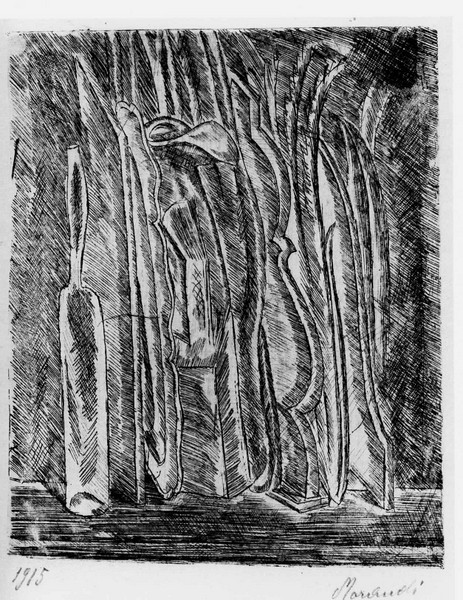

Тональность натюрмортов этого времени однообразна, предметы лишены индивидуальности. Они лишь тени самих себя, смутные воспоминания, мираж. Это особенно видно в офортах. Вот этот очень интересный натюрморт, мне кажется, здесь какая-то толпа каких-то подростков, длинноногих, стоят разобщенно и вместе с тем вместе. Тоже изумительно красивый натюрморт.

Период 1925–1937 гг. итальянские исследователи творчества Моранди называют «Сошествием во ад». В живописи появляются тени, как альтер эго вещи, предмета, объекта. Настроение художника как бы «алхимическое» — кажется, что ему хочется все бросить в котел искусства, чтобы вытащить оттуда сущность вещей. Тишина — вот главная тема его натюрмортов этих лет. Кухонная утварь, кофейная мельница, бутылки и кувшины тихо беседуют, исповедуют друг другу какие-то тайны. Они воспринимаются в удивительном единстве. Это единство семьи, близких друзей, куда хочется уйти от невыносимой действительности. Пространственные силуэты не разделяют их, а, скорее, соединяют. Иногда силуэты предметов даже экзотичны. Таков натюрморт из Национальной галереи искусства модерна в Риме. Эта группа ваз и кувшинов, трогательных в своей немного нелепой вытянутости, напоминает подростков, длинноногих и неуклюжих. Монолитность прежних натюрмортов здесь отсутствует. Подчеркнут силуэт каждого предмета. Они более обособлены и индивидуализированы.

Все те же кувшины и кофейники, написанные в 1940-х годах, предстают перед зрителем как силуэты забытых городов, виденных в детских снах, и одновременно до удивления реальных.

А вот музыкальные инструменты — гитара, труба, мандолина, поверженные ниц, распластавшиеся на столе, как бы утратившие свою звучную жизнь.

Далее, группа бутылок напоминает процессию пилигримов, отправившихся в неведомое паломничество. Экзотические раковины кажутся сказочными животными, из тех, что вот-вот превратятся в живых людей наподобие царевны-Лягушки из русской сказки.

Постепенно колорит высветляется. Предметы на полотнах конца 1940-х и начала 1950-х годов становятся не только светлее и радостнее, но они как бы теряют вес.

Коричневатую мглу сменяет заливающий холст дневной свет. В основе колористической системы Моранди, как и любого живописца, лежит сочетание цвета и света. Если за цветом закреплены материальные формы, то за светом — некоторая душевность, эмоциональность, пространство.

В картинах 1950-х гг. происходит постепенное изменение всего живописного принципа Моранди: он почти отказывается от цветовых рефлексов, появляется тональное единство. Все тона необычайно чисты, их чистота как будто сопровождается свечением.

В них найдена мера цветности и этого удивительного света. В почти белых натюрмортах белый цвет становится не цветом и не светом, а образом цвета. Между предметами почти нет пространственных промежутков. В их силуэтах появляется знаковая лаконичность. Они как бы доброжелательно обращены к зрителю, сохраняя полную тишину. Это, если можно так сказать, «движение покоя». Интересно, что природу и пейзажи Моранди видит точно так же. То же можно сказать и о его графике: офортах, рисунках, акварелях. Их пронизывает музыкальный ритм, и им свойственна благородная гамма тонов. Его черно-белые офорты воспринимаются как живопись — так эта, казалось бы, скупая гамма богата оттенками черного, серого и белого.

И живопись, и графика Моранди существует как бы на «грани двух миров» — духовного и материального. Этот замедленный ритм, это «движение покоя», в котором пребывают персонажи Моранди, особенно поразительны, когда осознаешь, в какое время они созданы. Художник вырывает нас из шума, грохота скоростей нашего времени, из его трагедий и катастроф. Он протягивает нам дружескую руку и предлагает нам «остановиться, оглянуться». Он возвращает нам веру в то, что в основе мироздания лежат красота и гармония, а не хаос и безнадежность.

Художник ответственен за мир, который он создает. Он может не только предупреждать о катастрофах, но и навлекать их, призывать. А может своим добрым даром их останавливать. Моранди принадлежит к последним.

В заключение мне хочется прочесть стихотворение Пушкина, которое не совсем о натюрморте, но все-таки и не о человеке. Сейчас мы услышим, и вы поймете.

Цветок засохший, безуханный,

Забытый в книге вижу я,

И вот уже мечтою странной

Душа наполнилась моя:

Где цвел? Когда? Какой весною?

И долго ль цвел? И сорван кем?

Чужой, знакомой ли рукою?

И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,

Или разлуки роковой,

Иль одинокого гулянья

В тиши полей, в тени лесной.

И жив ли тот, и та жива ли?

И нынче где их уголок?

Или они уже увяли,

Как сей неведомый цветок?

Это целая панорама прожитой жизни, нарисованная, вызванная к жизни одним единственным сухим засушенным цветком. И если мы будем видеть вещи, которые любит художник, которым он дал великую жизнь, то наша повседневная жизнь наполнится поэзией. Мне кажется, что это замечательный урок.

Моранди для меня — это майский день и именины сердца. Это вообще елей на больную душу. Я помню, что однажды, когда первый раз его показали у нас, вот эти офорты, акварельки какие-то маленькие, внизу в Пушкинском музее была огромная выставка Шемякина с его страшными мордами, жуткая такая, брутальная и вместе с тем бесовская. Огромная выставка, колоссальные скульптуры бронзовые. А наверху на втором этаже прямо над этой выставкой в маленьком зале висел Моранди. Акварельки как будто сделаны, просто художник пробует кистью краску, прежде чем написать что-то, – вот такие офорты. Никого не было. На Шемякина все ломились, а тут не было ни одного человека, я была одна. Я начала ходить по периметру зала и не могла остановиться, перед каждой работой мне хотелось застыть. Это было чудо. На настоящей выставке только в Италии его можно увидеть, у нас почему-то нет, никогда. Именно, может быть, потому, что он не пошел за всеми, он не пошел за толпой, которая стала увлекаться сюрреализмом, кубизмом, всеми этими «измами». Он остался верен реализму.

На самом деле реализм — это язык, которым говорит Бог, потому что наш Господь — реалист, Он создал этот мир таким. Мы должны в этих формах видеть и слышать Его голос.

Сейчас я хочу вас возвратить в не самую приятную, может быть, для нас действительность. Называется эта моя статья «Счастье труда и триумф изобилия. Идеалы ушедшей эпохи». Ей предпослана цитата из Паскаля: «Какая это странная живопись — натюрморт. Она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любуешься». Это действительно так.

Да, натюрморт — странный жанр: и многозначный, и много в себе скрывающий. Особенно русский натюрморт 20–30-х годов ХХ века. Наверное, при виде этих дат у многих из вас перед глазами возникают фантастические «Хлебы», «Снедь» и другое сказочное изобилие Ильи Машкова, Петра Кончаловского, да и «Селедки» Штеренберга с Петровым-Водкиным. Все эти художники, которых я перечислила, — Кончаловский, Штеренберг и Петров-Водкин — входили в объединение «Бубновый валет», эту кузницу русского авангарда, сохранившую свой язык, стиль и характер «бури и натиска» до 30–40-х годов советской власти, что нам особенно интересно.

Максимилиан Волошин писал: «Еще до своего открытия «Бубновый валет» одним своим именем вызывал единодушное негодование московских ценителей искусства. Необычайное название придумал Ларионов — в карточном толковании эта карта означала «мошенник», «плут»».

В те времена название выглядело неприлично, вызывая ассоциации с азартными играми, гаданием и криминальной средой («бубновый туз» — это была нашивка на робе каторжника, «бубновый валет» — это вор). Хозяева здания, где открывалась выставка, долго колебались, но в конце концов согласились с таким названием. Это картина Машкова, здесь изображен Кончаловский и сам Машков.

Выставка имела огромный успех. Машков и Кончаловский в большом секрете готовили «сюрприз» к открытию. Это было огромное полотно, вот это самое, Ильи Машкова, расположенное в центре зала. На полотне Илья Машков и Петр Кончаловский представлены в образе цирковых борцов — то есть фактически обнаженными, с великолепными мускулами, справа пианино с испанскими нотами, этакий изыск, слева книги — Сезанн, Хокусай, Библия, стол со стаканами, в руках музыкальные инструменты, у ног гири. Авторы сразу заявили о себе: «Мы фокусники и клоуны». Даже развеска картин на выставке сделана была так, чтобы максимально затруднить восприятие: все картины большого размера, в узких рамах, вывешивались очень тесно в четыре ряда, на разном уровне, при этом сопоставлялись несопоставимые вещи. Скандал был обеспечен, чего и добивались молодые художники.

«Эта беззастенчивая карта напоминает скорее лечебницу для душевнобольных, чем выставку художественных произведений», — писали газеты. Художники хотели противопоставить модному мистицизму Серебряного века (представьте себе башни из слоновой кости и так далее) это полнокровное сочетание французского авангарда с русским народным творчеством (лубок, подносы, глиняные игрушки и так далее). Для них главным была «материальность», «вещность», «натюрмортность» даже в пейзажах и портретах. Это была эстетика балагана, народного гуляния, ярмарочного праздника жизни. Члены объединения сразу стали самыми популярными фигурами в художественной жизни Москвы, героями светской и бульварной хроники.

Наиболее яркий живописец из всех «Валетов» — Илья Машков. В его творчестве свободно и причудливо переплелись сезанновские мотивы, фовистские традиции, и при этом картины его очень русские. В 1917 г. объединение перестало существовать. Но художники не перестали работать. Многие вступили в общество «Московские живописцы» (превратившееся в 1928 г. в Союз русских художников), сохранив все основные характеристики своего языка. Интересно, что картины 1920-х годов более «бубнововалетские» по фактуре, живописному колориту, оптимизму, чем те, которыми они удивляли общество в начале пути. Как будто они ждали своего часа, пророчествовали о нем. Отголоски «Бубнового валета» будут существовать до 60–70-х годов ХХ века.

Влияние «Бубнового валета» на русское и мировое искусство было огромным. В 1950-е годы Осьмеркина, последнего «бубнововалетца», уволили из Суриковского института, вместе со студентами-последователями. Не будь «Бубнового валета», не появился бы и «лучизм» Ларионова, а может быть, и абстракции Кандинского. Наталья Гончарова, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов. Кандинский, Малевич выросли из «Бубнового валета», будучи совсем разными. Их называли «русскими сезаннистами», но ударение надо делать на слове «русские», так много в них национальных особенностей. Я уверена, что это первые по-настоящему истинно русские живописцы, не считая, может быть, Сурикова. Потом это было утеряно, к сожалению, такая, чисто национальная черта.

И самый русский из них — Машков. Он родился в казачьей станице на юге России. Возможно, это оказало влияние на его творчество: изобилие фруктов, хлеба, мяса — всяческой снеди. Начинал как мальчик из торговой лавки, писал вывески. Вошел в историю живописи как член объединения «Бубновый валет». Русские «буря и натиск» — это радость дикаря, который впервые видит это изобилие, и, может быть, скрытая издевка, если не что-то более значимое, о чем скажем ниже.

Первые натюрморты Машков выставил на выставке «Революция, быт, труд». Это была выставка АХРР (Ассоциация художников революционной России). Здесь была снедь как мечта. Ничего не было, а снедь была дикая — невообразимое раблезианство, изобилие всего. Похоже, на самом деле это было прощание с праздником, прощание с изобильной жизнью. Но, что интересно, советская власть признала эти натюрморты образцовой реалистической живописью советской эпохи.

Вот, смотрите, это символ. Видите, в центре специально выпеченный герб Советского Союза, дальше колосья, и вот тут хлебное всевозможное изобилие.

Подтекст стал чувствоваться уже в наше время: хлеб как он есть и хлеб, которого, в общем-то, нет, не было этого хлеба. «Хлебы» — это Россия. Это та жизнь, о которой мечтали, которую создавали. Вот чем привлекали, как покупали и как уговаривали, очевидно, народ, обещая вот такое подобное изобилие. И все будет доступно. Помните, Буратино «закрыл глаза — и увидел на столе тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза — нет тарелки с манной кашей».

Достоверность живописи такова, что в реальность повседневности безоговорочно веришь. Варварское ощущение формы, цвета, дикость колорита.

После Октябрьской революции 1917 г. Машков стал одной из частей этой власти, он был властью обласкан, он вполне попал в нужный тон. В середине 1930-х годов он едет в Крым. Пишет крестьян, купальщиц, все такое могучее, мощное. 1930-е годы — голод в Поволжье, а у него пышущие здоровьем колхозницы с необыкновенными плодами. В это время он пишет «Хлеба советские», и эта тема подходит к своему логическому завершению. Огромное полотно: в центре герб Советского Союза, выпяченный специально, колосья из теста — «сталинский ампир», атрибуты советской власти, которые можно съесть. Это то, что потом, в 1950-е годы, было обыграно современными художниками — такой апофеоз сталинской конституции.

Теперь вернемся к натюрморту из бюстов вождей коммунизма. Это чистый постмодернизм.

Мы не знаем, как это воспринимали современники, но сегодня мы видим здесь издевку. Это позднее творчество Машкова. Натюрморт из отрубленных голов — бюстов коммунистических лидеров, украшенных цветами. То ли это надгробие, то ли апофеоз власти, языческое капище. Жена будущего наркома иностранных дел Литвинова вскоре по прибытии в Россию в тяжелое время в конце Гражданской войны пишет: «Я думала, что в революционной России «идеи» это все, а «вещи» ничто, потому что у всех будет все необходимое. Но, гуляя по улицам Москвы и заглядывая в окна первого этажа, я увидела беспорядочно набитые во все углы вещи и поняла, что никогда они столько не значили». Вещи имели в СССР огромное значение потому, что их просто не было. Новая роль вещей отразилась в повседневной речи. В 1930-е годы говорили не «купить», а — «достать». Появилось выражение «дефицит». На случай, если такие вещи попадутся, люди носили в карманах сетки, которые назывались «авоськами» (авось что-нибудь попадется). Завидя очередь, они пристраивались к ней, не спрашивая, за чем она.

1930-е годы были десятилетием огромных трудностей, гораздо худших, чем 1920-е. Основные хлебородные районы поразил голод из-за плохих урожаев. Города наводнили пришельцы из деревень, карточная система готова была рухнуть. Жизнь населения вертелась вокруг бесконечной борьбы за самое необходимое.

С закрытием частного сектора в конце 1920-х годов и началом коллективизации наступила новая эра. Американский инженер, вернувшийся в Москву после нескольких лет отсутствия, писал: «Кажется, все магазины исчезли. Исчез открытый рынок. Исчезли нэпманы. В государственных магазинах на витринах красовались пустые коробки, все товары отсутствовали». Уровень жизни в начале сталинского периода резко понизился в городе и в деревне. Голод 1932–1933 гг. унес три–четыре миллиона жителей и на несколько лет повлиял на рождаемость. Ну, вы все знаете, как это было.

«Дефицит» стал центральным фактом экономической и повседневной жизни. Затем украинская деревня, где был настоящий голодомор. Информацию об этом скрывали. Очереди начинались с двенадцати часов ночи с толкотней, давкой, истерическими припадками. Исчезла даже рыба. Один рабочий писал Микояну: «Почему же нет рыбы? Моря у нас есть, как и прежде, но тогда ее было, сколько хочешь и какой хочешь, а сейчас я даже не помню, какая она на вид». Не буду вам портить настроение напоминанием о том, что такое голодомор. Это действительно было, это страшная реальность.

Вот еще один натюрморт Машкова, он не так фонтанирует благополучием, как другие, а какой-то более честный. Вот, смотрите, красное дерево.

Он очень любил писать то, что исчезает из быта, — старинную мебель, красное дерево. Вот еще один натюрморт. Конечно, если учесть, в какое время это написано…

Это уже «Мясо», изобилие мяса, которого тоже, конечно, не было. Изобилие рыбы, о которой только что писали: «Где эта рыба?».

Вот такие булки.

Вот это очень интересный натюрморт, видите, написано: «Да здравствует республика!». Обратите внимание — длинная буханка хлеба и нож лежат на газете, которая называется «Русская воля». Очевидно, это — символ всеобщего равенства: каждому по одинаковой пайке — вот что такое «Да здравствует республика!»

Был еще один художник в «Бубновом валете», можно сказать — антипод Машкову. Если Машков был максималистом в живописи, то этот художник был минималистом, и звали его Давид Штеренберг.

Он как раз всю правду о жизни в то время и изобразил, но вместе с тем как-то умудрился внести в это нечто прекрасное, изящное. Перед нами просто икона этого времени.

Вот девочка стоит, крестьянская девочка, смотрит на нас серьезно и вопрошающе — совершенная икона, потому что стол даже изображен в обратной перспективе. На столе — ломоть хлеба, и все, это символ нового времени.

Селедки Штеренберга, обратите внимание, полны какой-то необычайной грации, и вилка, которая лежит на тарелке, готова хищно впиться в одну из них, и рядом кусок хлеба. В это время селедка была своеобразной валютой. Ходасевич вспоминал, как он был на рынке и встретил там Анну Ахматову, которая несла в руке селедку и хотела обменять ее на что-нибудь более существенное.

Сам Ходасевич пришел туда с этой же целью. Вот этот предметный мир материи, цвета, формы у Штеренберга был передан с необыкновенной страстью и европейским совершенством. Он учился в Париже — сначала в Школе изящных искусств, а затем в академии А. Витти, жил в известном парижском фаланстере «Улей». Смотря на его произведения, все время вспоминайте Машкова. Посмотрите, вот такой минимализм: стол почти пустой, чашка с кофе или чаем и какие-то два кусочка сахара, очевидно, в маленьком блюдечке.

Это какое-то жадное вожделение изголодавшегося человека, это другие традиции, более трезвый взгляд на действительность, но вместе с тем написано это совершенно великолепно. Вот нож, который жаждет впиться в бок сыра. Каким-то образом передано состояние голода.

Так художники «Бубнового валета» явились и свидетелями, и обличителями времени и лживой власти, но и сумели подняться над скудостью действительности и увидеть нетленную красоту жизни. Можно почти с уверенностью сказать, что живопись эта — не что иное, как «иконы» новой религии — коммунизма, иконы, где вместо Бога и святых беззастенчиво представлены идолы мира сего, то есть антихристовы «дары», написанные так убедительно, что голодный народ готов был им поклониться. А как же еще можно трактовать эту подчеркнутую фронтальность персонажей, это отсутствие пространственной глубины, эту обратную перспективу, лаконизм цвета, четкость силуэта? Как понимать эту нарочитую декларацию? Вот посмотрите на эту бабушку, которая сидит за своим обедом. Обглоданный скелетик неведомой рыбы, какой-то хвостик петрушки, даже хлеба, по-моему, нет, в решете несколько картофелин.

Раблезианская снедь, огромные кренделя, калачи и булки — это те языческие идолы, которыми антихристова власть надеялась соблазнить народ. До сих пор слышны отголоски того времени. Даже в наши дни чуть ли не 60% населения, в том числе церковного, ностальгируют по этому времени страшного отпадения от истины. Но мы еще и еще раз вместе с нашим Иисусом Христом, Сыном Божиим, переживем искушения, которым Он противостал в пустыне, и постараемся по мере наших слабых сил следовать Его примеру, и будем считать, что художники не были орудием в безбожных руках, а, скорее, предупреждали нас.

Посмотрим, как жила в это время элита. Вот Алексей Толстой, написанный Кончаловским за столом в то же время, когда та бабушка обгладывала свою рыбку.

У него вполне стол насыщен изобилием реальным, не вымышленным. Вот, собственно, все, что я хотела вам рассказать. Я постаралась вас перенести из мира религиозного, духовного, которым полны голландские натюрморты, в этот мир, сначала мир нашего времени, как у Моранди. Я надеюсь, вы поняли, что простыми вещами, простыми предметами можно изобразить страшные реалии нашей жизни. Затем можно привлекать настоящее действительно искушение – вот ваше будущее, вот ваше изобилие, к которому вы так стремились. Это то, что делали Машков и Кончаловский.

Может быть, у вас возникли какие-нибудь вопросы, я очень люблю вопросы.

— Можно считать, что здесь у Кончаловского бокалы как у голландцев?

— Кончаловский, конечно, был образованнейший человек, но эти бокалы не наполнены тем содержанием, в этом я не сомневаюсь. Просто бокалы, да, с вином, но это не то содержание. Это именно культ красивой жизни, коммунизм для отдельно взятых людей, больше ничего. Конечно, они все жили не так, как эта «Аниська» или эта бабушка, они жили, ни в чем особо не нуждаясь. Такова реальность нашей жизни.

— Скажите, пожалуйста, голландцы, вы говорите, вкладывали смысл в каждую вещь, в предметы в натюрморте. А их современники это понимали?

– Понимали. Да, это важный вопрос, я специально этим интересовалась.

— Были ли у голландцев последователи, например, в России кто-то таким же стилем занимался и вкладывал ли тот же самый смысл?

— Хороший вопрос. Я вам очень благодарна. Но для этого надо вернуться в историю искусства России. В то время, в XV-XVI веках, в России никакого светского искусства вообще не было, поэтому подражать голландцам никто не мог. Мы вышли на европейскую арену только в XVIII веке.

— Мы начали потом покупать эти полотна и смотреть?

— Потом полотна покупали, но в Европе уже были другие настроения, а нужно было и хотелось идти в ногу со временем, поэтому подражали другим художникам. На прошлых лекциях, посвященных пейзажу и портрету, я немножко об этом рассказывала. Мы опоздали. Русское искусство насчитывает всего каких-нибудь два-три века, тогда как в Европе оно началось гораздо раньше. Когда у нас еще не было ничего, в Европе были Веласкес, Рембрандт, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Правда, у нас была икона, но икона, которая уже потеряла свою художественную ценность. Она оставалась сакральным предметом, но не имела прежней высоты, свет ушел из нее, потому что высота в иконе была только в XIV-XV веке, во времена Рублева, Феофана Грека, Дионисия. Так что подражать мы не могли, но подражали, конечно, изо всех сил. Собственно, весь XVIII век да и XIX все русское искусство было подражательным. Но там были свои ноты. Когда появились передвижники, это уже было уже что-то свое. По-настоящему русское искусство развернулось только в конце XIX – начале XX века, и тогда оно уже показало всему миру, на что оно способно. Можно сказать, обогнало весь мир.

— Что касается вопроса о восприятии современниками символического языка голландских натюрмортов. Вы говорили, что вы специально интересовались этим.

— Тогда не было ничего другого. Тогда искусство было абсолютно все символично. И они это знали. Возьмите даже букеты цветов, когда есть роскошный букет, каждый цветок что-то значил. Я просто сейчас уже не могу вспомнить — это хрупкость мира, его красота. Полевые лилии — символ чистоты, невинности. Лилия — это вообще символ Благовещения, всегда с лилией ангел прилетает. Все было символично. Потом даже в XIX веке в французском искусстве интерьер был символичен, он был не случаен. Скажем, лестница была символом пути из ада в рай или наоборот. Пьедестал, когда статуя устанавливалась на нем, это тоже был символ, то есть нечто, возвышающееся над толпой. Статую нельзя было поставить на землю, она должна быть обязательно над людьми. Все было символично. Простым людям этот язык был абсолютно знаком, так же, как язык иконы был знаком русским людям. Нам сейчас кажется, что это невозможно, потому что наши современники, не специалисты, икону не понимают, им кажется, что это что-то такое неумело сделанное. Не умели рисовать, поэтому так и рисовали. На самом деле все символично.

Читайте также:

- Лилия Ратнер. Пейзаж как воспоминание об Эдемском и Гефсиманском садах

- Лилия Ратнер. В поисках своего лица: портрет как зеркало нации

- Лекция Лилии Ратнер: «Богоискательство в русской живописи XIX века»

- О лекторе

- И еще о лекторе

- Программа «Лектория Правмира» на весенне-летний сезон

Участвуйте в Лектории «Правмира» и следите за событиями в нем на нашем сайте, а также на страничках в Фейсбуке и Вконтакте.

Подготовила Тамара Амелина

Видео: Виктор Аромштам