Вечером накануне был спор.

Мы ужинали в гостях в уютном лондонском доме у выходцев из России, и папа стал говорить про нищету и бандитизм в России.

Ему стал возражать сын хозяйки, взрослый уже парень, я, естественно, был за своего папу, пытался возражать тонким голосом подростка, но спорщик был исключительно громок и четок, он казался мне разгоряченным бычком, потом пеной для мытья посуды. Он клубился и бурлил, лопался и надувался радужными пузырями, прям запах был химический; так я запомнил тот спор.

Это был июнь 93-го. Перед этим с папой мы проехали всю Англию – Ливерпуль, Манчестер, Честер, Оксфорд, Озерный край, Эссекс (монастырь, где была острейшая кухня, а в тихом домике доживал последние дни старец Софроний), множество городков, поселков… Я видел эмигрантов и неофитов – загадочно-боевитых стариков белорусов или белозубого рыжебородого моряка Дэни, который принял православие, стал священником и построил храм у себя в саду с крестом высоким, как мачта.

А теперь мы были в Лондоне, и завтра предстоял разговор с митрополитом Антонием.

– Ну, если завтра на встрече будет так же, – с ужасом прошептала наша сопровождающая Марианна Гринан и сделала круглые глаза.

Солнечным теплым утром мы отправились к митрополиту. Он ждал нас на галерее, под сводами собора (я сразу назвал про себя это место встречи «антресолями»). Он попросил Марианну, свою давнюю знакомую, нас оставить, «погуляй пока по улицам», и мы остались втроем.

Ему было семьдесят девять лет, но я ни на минуту не воспринял его как пожилого человека. Вот сейчас посчитал, посмотрев на год рождения, а тогда даже не задумался о его возрасте.

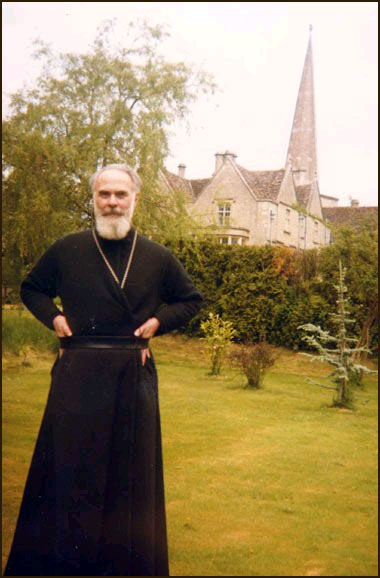

Он был в темной рясе. В лице – что-то пронзительно-тревожное, пытливо-острое, но как бы смягченное поверх радушием, и даже покоем. Белая борода была внушительной.

… Я уже к тому времени слышал его несколько раз по радио, и читал одну его историю, про то, как, узнав, что его мать умирает, он готовил ее к смерти день за днем…

От антресолей оставалось ощущение сухости, ветхости, скромности, и вместе с тем их освещало солнце. Какая-то просветленная сухость была и в нем, что-то от «монастырских сухариков», которые привозили иногда из Дивеево. Я знал, что он живет рядом в сторожке, где сам готовит и убирает.

Разговор, понятное дело, начался с России, с бедствий, с того, что некоторые в восторге от любых «перемен», он не возражал, а с поспешностью миротворца согласился, заметив, что «люди разные», «оторвались от страны, мало понимают» (между тем, без преувеличения, весь его приход встречал весьма одобрительно те ранние 90-е), и стал рассказывать, насколько разные люди забредают в собор, и что служить в иноязычном мире – особая история. «Мы, конечно, не прогоняем женщин в джинсах и без платков», – заметил он… Солнце пробивалось сквозь яркий витраж, такой близкий отсюда, и митрополит рассказывал негромким умиротворяющим голосом, интонационно подчеркивая смешные повороты сюжета, как ему достался этот, изначально англиканский храм.

Солнце пробивалось сквозь яркий витраж, такой близкий отсюда, и митрополит рассказывал негромким умиротворяющим голосом, интонационно подчеркивая смешные повороты сюжета, как ему достался этот, изначально англиканский храм.

Он говорил, что приехал в Англию без всякого знания английского языка. Он уже хорошо знал немецкий и французский. Читал со словарем и главное – подражал речи, которую слышал, и вскоре смог служить по-английски.

Он рассказал, что назвался «Сурожским», чтобы оставаться с Россией и русскими – ведь византийский Сурож теперь – это крымский Судак.

Рассказал, быть может, в тысячный раз о том, что англикане оставили храм, и тогда из-за него возник конфликт между зарубежной церковью и московской патриархией. Зарубежники не хотели делить с ним храм, а он был готов, и в итоге получил целиком для своей общины.

«Вот такое Соломоново решение… Это характерно для британцев», – с удовольствием заметил он.

Потом рассказывал, как храм пытались отобрать и устроить в нем китайский ресторан с танцами. «А вот здесь, – бережно очертил круг рукой, – стояли бы столики с меню». Он стал выкупать храм. И выкупил. Все скидывались, кто как мог. Одна европейская старушка под сто лет прислала выпавшие золотые зубы. В итоге денег хватило еще и на полный ремонт.

Он вспомнил русскую старушку, совсем простую его прихожанку, которая однажды со слезами умиления обратилась к нему после проповеди: «Как же вы хорошо говорите! Ничего не понятно!», и это стало для него уроком – говорить проще.

Потом эти истории я обнаружил в других его беседах.

В уголках глаз у него играл смех, но взгляд был серьезен – странное сочетание. У него была веселая легкость манер, и одновременно военная стать и сдержанность. Всем этим он, должно быть, походил на древнего христианина – пасхальная детскость, но и постоянная готовность к испытаниям.

Пожалуй, он был не прочь ласково подколоть.

Например, мое впитывающее молчание истолковал по-своему:

– Тебе сколько лет? Тринадцать? Тебе интересно то, что я рассказываю? О, в твои годы я тоже так умел, спать с открытыми глазами.

И вопросительно засмеялся. Я из вежливости посмеялся вместе с ним и с папой, между тем, уязвленный несправедливостью – вовсе я не спал, мне было интересно. Однако выражение запомнилось с тех пор на всю жизнь!

А он повторял: «Это особое мастерство, не все так могут – спать с открытыми глазами».

«Тоже мне провидец», – подумал я. Впрочем, годы подтвердили его правоту. В основном его истории, которые звучали, как притчи, там, на верхотуре, в пыльном солнечном луче, сейчас вспоминаются с трудом, словно бы занимательный сон, когда проснулся и ничего уже не вернуть.

Под конец он запустил Марианну – сфотографировать. «Как вы? Ну как вы?» – спрашивала она беспокойно, все еще ожидая спора. Она сказала, что целых два часа прошло и ее напекло солнце. «Тебе не поможет, – шутливо-покровительственно заметил владыка, – Все равно всегда бледная, не загоришь».

Возможно, его «панибратские» фразы запомнились не случайно, и через них можно уловить что-то существенное в нем. В сердцевине богословия митрополита Антония была уникальная единица человеческой личности, и он заинтересовывал людей именно так, обращаясь к каждому непосредственно и проявляя участие, но не сладкое, а живое, задевающее, цепляющее.

Кстати, Марианне он помогал всю жизнь. Внучка царского генерала-эмигранта, она жила с родителями во Франции, а владыка, еще Андрей Блум, был их семейным доктором, наблюдал ее совсем маленькой — болела горлом. Ее мать, англиканская пасторша, родом из Эльзаса, перешла в Православие и стала богословом, автором книг.

Марианна говорила: я особо благодарна владыке за моего отца и моего сына. Отец какое-то время сильно пил, отпрыск славной фамилии, ставший парижским безработным, и владыка Антоний как врач, священник и собеседник помог ему выбраться на трезвый берег. А сын, родившийся в Англии, куда она переехала через какое-то время после владыки, заболел душевным недугом, и снова пришла помощь – молитвенная, моральная и материальная.

… На прощание он подарил нам с папой цветной фотопортрет последнего русского царя, висевший здесь же на антресолях.

Жить митрополиту оставалось еще десять лет.