У нас было правило – не шуметь до часу дня

– Каким было ваше детство в Вермонте (Кавендише)?

– Счастливое детство, просторное. Мы жили в лесной глуши, так что нельзя было увидеть дом соседа, да и соседи-то были не рядом, а за полкилометра, километр езды. Поэтому моя жизнь в дошкольные годы бурлила именно в самом нашем доме и на лесных тропинках вокруг него. Дома проходили занятия, на улице мы играли, со взрослыми (иногда с гостями, но чаще всего именно с бабушкой) ходили собирать грибы.

Летом был свой огород, пололи грядки, поливали, собирали укроп, огурцы, петрушку, морковь. И, конечно же, помидоры. Вспоминаю, как вечность, ежедневную поливку двадцати шести кустов помидоров в трех рядах, почва вокруг которых вся была затянута пластиком для удержания влаги. За время одной поливки можно было много о чем помечтать, что я и делал. Короче, маленький рай.

– В одном из интервью Наталья Дмитриевна рассказала, что вам запрещалось шуметь до часу дня. Это так? Какие порядки были установлены в вашем доме? Вас строго воспитывали?

– Мы с братьями (из которых я младший) как раз и были нарушителями лесного покоя. В будни в первой половине дня были в школе. А тут, во время летних каникул или на выходных, из-за пристрастия к баскетболу решили раз-второй выйти покидать мяч до полудня, нарушая этим не только общую рабочую атмосферу, но и создавая шум тем, что мяч бился о стену или металлическое кольцо.

Тут уже пришлось вводить правило: не раньше часу дня. И связано оно было с тем, что папа как раз писал главы до этого времени, это было его драгоценнейшее утреннее время, а после он уже делал работу, не требующую такой же сосредоточенности. Стыдно вспомнить именно то, что мы это прекрасно знали. Просто действовали эгоистично.

Вообще же, никак не помнится воспитание как строгое. Скорее наоборот, нами очень активно занимались: и сами родители, и бабушка преподавали нам математику, русский язык, мы писали диктанты, учили стихи, и еще они привлекали к нашему воспитанию и просвещению друзей семьи.

Всё шло не от «вот чего нельзя», а от «вот что надо». Но и это было не как назидание, а пример, возможность просто понаблюдать и послушать. Немало мы усвоили и от приезжающих гостей, ведь к Солженицыну приезжали интереснейшие люди, кое-что можно было почерпнуть из разговора взрослых.

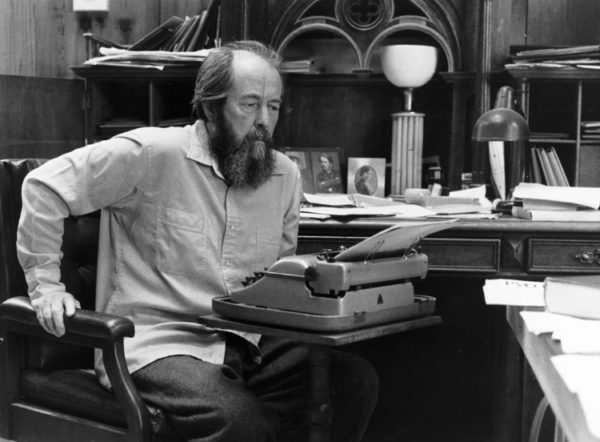

– Каким вспоминаете отца? Может быть, есть какая-то картинка в памяти: склоненный над письменным столом, беседующий за чаем…

– У меня их столько – картинок в памяти, далеко не одна. Стоящего за деревянной «кафедрой» (он иногда писал стоя, таких было две, одна в кабинете, а другая в летнем домике у пруда, спускаться туда пешком три минуты), косящего траву (и косы тоже было две – потяжелее деревянная, и полегче – металлическая). Играющего с нами в теннис, обучающего меня плавать. Конечно же, пишущего, за разными столами, в разное время года и дня, в зависимости от цели. Помню его красное кресло, где можно было найти его читающим по вечерам.

Помню то особое, малое счастье, когда я, как связной, носил редактуру между домом (кабинет мамы, «редакторский цех») и тем «прудовым домиком» (где писал папа, «авторская поляна»), и там я ждал, пока он подготовит какой-то свой ответ или страницы для мамы. А в это время я или собирал землянику, или о чем-то с папой говорил.

Помню, раз он говорил, что после восьмидесяти лет будет греться на солнышке, а работать буду уже я. Помню запах кофе в десять утра – это была утренняя рутина, папа выкраивал 15 минут в день, ловил новости по радио, по коротким волнам, и пил кофе. Помню папу идущего – выправка, но с маленьким бежевым записным блокнотом – мысли, наблюдения всегда у него ложились на бумагу.

Я понятия не имел, что папа – выдающийся писатель

– В каком возрасте вы поняли, что отец – писатель мировой величины? Помните обстоятельства?

– То-то и дело, что прекрасно помню, кто и когда мне это сказал, но это не значит, что я в это поверил. Была суббота, утро, я сидел уже один за кухонным столом – «уже один», потому что старшие братья и взрослые быстрее меня делали всё, в том числе быстрее завтракали. Так вот, после завтрака задержалась со мной бабушка, и из разговора ей стало ясно, что я понятия не имею, что папа – выдающийся писатель.

«Как, ты не знаешь, что твой папа…?» – изумилась она. Разумеется, я это принял к сведению, но посчитал за типичную для взрослых людей снисходительную байку.

Чего только взрослые не наговорят ребенку, чтобы придать ему то ли смелости, то ли гордости, то ли чем-то поразить. И еще долгие должны были пройти годы, чтобы я постепенно сперва этому поверил, а потом и сам осознал глубину его произведений.

– Когда вы впервые прочитали произведения отца?

– Читал я (вообще, по жизни) медленно, в том числе доходил и до папиных произведений поздно. Ну, до «крохоток», наверное, лет в десять. А лагерный мир, мир зэков, был настолько от меня далек, что «Ивана Денисовича» я, прочитав сперва лет в одиннадцать, в общем-то и не понял, потом уже к нему возвращался и оценил.

Зато «Архипелаг» – живейшая художественная документалистика – я читал уже взахлеб, и, кажется, читал раньше, чем его романы («В круге первом» и «Раковый корпус») и эпопею «Красное колесо». Помню, как «Архипелаг» я читал в школьном автобусе, едущем по кочкам грунтовых вермонтских дорог, и переносился в этот мир, на нашу несчастную родину, погружался и в этот ужас, и в восхождение из тьмы в свет, которое и есть, на самом деле, главная тема этой книги.

– Обсуждалось ли в семье, какое значение для очень многих людей имеет работа отца? Родители объясняли вам это в детстве?

– Да, объясняли, но все-таки скорее не в смысле «вот как важна работа отца», а другое объясняли: вот, что случилось и происходит на родине, разъясняли значение этого. Мне очень врезалось в память освобождение Алика Гинзбурга, а в особенности та маленькая деталь, что когда он к нам (вот, завтра) приедет, ему, вероятно, нельзя будет много принимать пищи, что от голода арестантский организм испытывает от еды шок.

Но и вообще: что жизнь – это борьба, и личной свободой и даже жизнью можно и не дорожить, а отдать. Что за родину, за веру, за принцип можно и пострадать, и умереть. Мы были – лишь частью вот этого всего. И мне так разителен был контраст – что я в таком благополучном состоянии живу, но и – что это подготовка к каким-то испытаниям впереди.

– В 1983 году в Вермонт приехал французский журналист Бернар Пиво (Bernard Pivot). Он был первым, кому удалось после почти восьми лет затворничества Солженицына взять у него интервью. Пиво снял момент, как вы набиваете на печатной машинке текст словаря для расширения русского языка, составленного Солженицыным. Вам много приходилось помогать отцу? С какого возраста и как вы помогали?

– Хорошо помню день 9 августа 1983-го, память святого вмч. Пантелеимона, когда папа мне объявил, что теперь я могу ему помогать в новом деле. Это, конечно, было почетно, и я со всем рвением хотел оправдать его ожидания. Он объяснил мне цель, и она была, конечно, завораживающей: я назначался спасателем, мог приложить руку к спасению – но не детей, и не котят, а слов.

Этот словарь – выжимки из словаря Даля, а это словарь живого языка, с примерами применений фраз, с местными особенностями, а папа настолько любил русский язык, что для него сам этот словарь был как сопровождающий, пожизненный друг. Но в папином словаре были и другие авторы, папины выписки из их сочной прозы. Все слова – понятные, но выпадают из оборота, при общей стандартизации и исхудании национального словарного запаса.

Конечно, я всего лишь перепечатывал его блокноты, и довольно быстро понял, что пользы для папы от моей работы было не так-то много. Зато польза мне от этой возможности – колоссальная. И когда я мог, я посильно помогал ему и впредь.

Нет сомнений, родина – это Россия

– Вы учились в Гарварде, окончили Массачусетский технологический университет. Как выбирали ваш путь? Чье это было решение и почему?

– Выбирал я, но влияние родителей было, в одном случае, решающим. Надо было выбрать вуз, и один – чикагский – славился высокой требовательностью программы, и эта требовательность меня привлекала. Но год на дворе был – 1991-й, самый разгар изменений на родине, и родителям казалось, что уехать далеко из дома, да еще как бы внутрь Америки, да еще в такой момент – это просто идти не вровень с эпохой. Уж не говоря о том, что Гарвард – тоже очень сильный вуз, а не только именитый. И мне не было что возразить.

Зато специальность, предметы (урбанистику, городской дизайн, дорожное и инфраструктурное строительство и хозяйство, экологию) как раз выбирал я, самостоятельно. Помню важный разговор, когда пришел это папе объявлять, советоваться. Считал, что получу в США профессиональную подготовку, потом вернусь с этими навыками в Россию. А он проверял меня на внутреннюю мотивацию, на осознанность самого выбора. Никогда ни он, ни мама не использовали возможность (какая есть у любых родителей) «продавить» в моей жизни какое-либо решение. Очень тактично всегда себя вели.

– Советовались ли вы с родителями, когда приняли решение вернуться в Россию? Какими были ваши первые впечатления после возвращения?

– У меня было, можно сказать, два возврата – частичный (с 1992 года) и полный (с 2004 года). Первые впечатления от лета 1992-го, когда мне было 18 лет – треснутый асфальт у Шереметьево-2 (ныне – терминал F), я как бы почувствовал в этих трещинах весь сгусток ощущений на Родине.

Поверить не мог, что вот она – существует, и, конечно же, в трещинах, как и висевшая у нас дома картина Левитана, показывала дорогу размытую, Россию скромную, нищую и абсолютно обожаемую.

Легко было обожать Родину из «сытого далёка». А этот треснутый асфальт – это уже было всё то же самое, но только уже сама реальность, без романтики.

Затем последовал целый период жизни, когда приезжал в основном короткими наездами, дней на четыре-пять, потому что уже работал по специальности в США. Зато приезжал каждые несколько месяцев, и практическое знакомство с бытом и реальностью здешней жизни, с Россией 1990-х годов, у меня шло, пусть урывками, но регулярными.

На возврат полный, то есть на постоянное жительство, я решился не сразу, только в 30-летнем возрасте. Сыграло во мне чувство времени: жизнь вовсю идет, а я в Россию так еще и не погрузился. Это был даже не только долг, но и просто возможность. Ведь мне была доступна не одна, а две страны: кроме страны, где я вырос – США, была моя родина – Россия, которую по-настоящему для себя я не открыл, а лишь поверхностно. Советоваться об этом всём с родителями и в голову не приходило – ничего, кроме радости о моем возврате, они не испытывали.

Я живу здесь немалое время. Здесь помогал папе при его жизни, помогаю маме, в чем успеваю. И женился я в России. Моя жена, Марина, очень мне помогает практично и уравновешенно видеть свое окружение, без лишней романтизации. Она всецело и во всём поддерживает.

– Что осталось для вас родиной? Как сейчас ощущаете США и Россию?

– Нет сомнений, родина – это Россия. Она была моей родиной, даже когда не было такой страны, как Россия. Помню, в Швейцарии (а значит, мне было два года) мама объясняла, что у разных людей разные родины, а у нас – Россия.

При этом я долгие годы ощущал и родство со своей малой родиной, а малая родина у меня была там, в Новой Англии, в Вермонте, и в других местах, где мне довелось ходить в церковь, учиться, работать, жить. Эти родные края мне тоже остаются дороги.

Главное, что я взял от отца – увлечение жизнью

– Вас приглашают на встречи со школьниками – поделиться воспоминаниями. Солженицына вообще изучают в школе, но читают ли его, интересен ли он современной молодежи? Каковы ваши впечатления?

– Редко находится время на такое, но те немногие разы, что я выступал – вопросы были крайне живые, проницательные. Живо чувствуется поиск у молодежи какого-то смысла жизни, а не просто успеха или мнимого счастья в благополучии. Пусть не у всех, но у многих, не у единиц!

Солженицыну всегда казалось, что если будет соединение, объединение небезразличных людей, ценящих и любящих свое отечество, то через это Россия может быть спасена. Эта его надежда – жива. Так что, я думаю, читал ли Солженицына или нет, сознательно или подсознательно, любой подросток, кому небезразлична народная судьба, находится в круге, или потенциальном круге, читателей Солженицына.

– Какое главное семейное наследие осталось вам от отца?

– Наследие? Громкое слово. Пожалуй, главное, что я смог от отца взять, это увлечение делом, увлечение самой жизнью, которая нам дана одна, и дана она ради того, чтобы служить, чтобы быть полезным другим.

– Какое значение для вашей жизни, семьи имели вера и Церковь?

– Если кратко ответить – самое высокое значение, самое центральное место. В тридцати минутах езды от нашего дома были два промышленных городка. Это были поселки со значительным населением, по пятнадцать-двадцать тысяч человек. Еще в начале XX века из западного края дореволюционной России, из Белоруссии, из австро-венгерской Закарпатской Руси выезжали туда трудовые мигранты (равно как и из Польши, Ирландии, и из многих стран Европы). Открывали свои приходы, где уже их потомки, позабывшие русский язык, тем не менее сохраняли традиции. Даже служба звучала на церковнославянском.

Игумен Парамон (Голубка), прот. Николай Балашов, Степан Солженицын, Н.Д. Солженицына, прот. Николай (Чернышев). Фото: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына / Facebook

Наличие такого прихода открыло мне возможность ходить в православную церковь с самых ранних лет, именно по-детски ощутить и полюбить богослужение. Один из наших детских учителей, семинарист Андрей Трегубов, затем ближайший друг семьи, духовный отец, был в 1979 году рукоположен и стал настоятелем одного из этих приходов – Свято-Воскресенской церкви в Клермонте (штат Нью-Хэмпшир). Он служит там до сих пор. Для меня он – пример человека с истинным жизненным призванием. При нем храм преобразился, вернулся одновременно и к корням православия (особенно в его иконах) и к истинному смыслу – служить, быть релевантным в своем времени и пространстве. Поэтому и богослужение постепенно при отце Андрее стало вестись на английском языке, для местных людей. Двери храма распахнулись всем, приход помолодел, создалась настоящая молитвенная община.

Православная вера – нечто большее, чем народная идентичность, ведь жертвенность Господа, Его воскресение – центральное событие истории всего человечества. Мне всегда органичным казалось, что русская культура – да, вся сквозь замешана на Православии, и даже немыслима без него, но Церковь при этом – универсальна.

Фото: solzhenitsyncenter.org